Museum Tinguely

Janet Cardiff und George Bures Miller im Museum Tinguely

05.06.23 18:56 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Das kanadische Künstlerpaar Janet Cardiff (geb. 1957) und George Bures Miller (geb. 1960) arbeitet seit 30 Jahren gemeinsam an interaktiven Installationen, die Musik, Film und Theater mit einander verbinden. Das Werk von Jean Tinguely bezeichnen sie als eine ihrer wichtigsten Inspiratationsquellen. Logisch, dass das Museum Tinguely das Schaffen des Künstlerpaars (in Zusammenarbeit mit dem Lehmbruck Museum in Duisburg und kuratiert von Roland Wetzel) erstmals in der Schweiz in einer grossen Übersichtsausstellung präsentiert. Vom 7. Juni bis zum 24. September sind unter dem Titel «Dream Machines» ein gutes Dutzend ihrer raffinierten Erfindungen in Basel zu erleben.  Ein Erlebnis bietet die Ausstellung, weil sie nicht nur alle Sinne anspricht, sondern weil das Publikum durch die Präsenstation in oft dunklen oder halbdunklen Räumen gezwungen wird, sich ganz auf die einzelnen Exponate zu konzentrieren.

Ein Erlebnis bietet die Ausstellung, weil sie nicht nur alle Sinne anspricht, sondern weil das Publikum durch die Präsenstation in oft dunklen oder halbdunklen Räumen gezwungen wird, sich ganz auf die einzelnen Exponate zu konzentrieren.

In vielen Fällen erzählen die Installationen eine eigene Geschichte oder sie dokumentieren einen kreativen Prozess der Künstlerin und des Künstlers. Die Saaltexte, die jedes der Werke begleiten, geben ausführlich darüber Auskunft. So erfahren wir zum Beispiel, dass ein im Tageslicht platziertes Schubladenmöbel früher die längst obsoleten Katalogkarten einer Bibliothek enthielt. Was aber weiter für dieses «Cabinet of Curiousness» gilt, ist die Neugier, die es anstachelt. Das Publikum ist aufgefordert, ihr nachzugeben und einzelne Schubfächer zu öffnen: Sie enthalten Klänge, ganze Musikstücke oder gesprochene Texte, alles, wie Janet Cardiff beim Rundgang mit den Presseleuten berichtete, Trophäen eigener Tonjägerei. Wer mehrere Schubladen zieht, mischt die Tondokumente nach Art eines DJ.

Um einiges elaborierter geschieht das Mitmach-Mixen mit dem «Melloton», einem in den 1960er-Jahren als technisches Meisterstück entwickelten analogen Sampler, der auf Tastendruck auf Magnetband gespeicherte Tonschnipsel abspielte. Die BBC verwendete solche Geräte, um jederzeit Jingles oder O-Töne zur Verfügung zu haben. Cardiff/Miller belegten die 72 Tasten des klavierähnlichen Manuals mit diversen Soundbytes, die sie mit farbigen Präge-Etiketten kenntlich machen. So ist es zum Beispiel möglich, einzelne oder mehrere Musikinstrumente zu spielen und Alltagsgeräusche dazu zu mischen.

Um einiges elaborierter geschieht das Mitmach-Mixen mit dem «Melloton», einem in den 1960er-Jahren als technisches Meisterstück entwickelten analogen Sampler, der auf Tastendruck auf Magnetband gespeicherte Tonschnipsel abspielte. Die BBC verwendete solche Geräte, um jederzeit Jingles oder O-Töne zur Verfügung zu haben. Cardiff/Miller belegten die 72 Tasten des klavierähnlichen Manuals mit diversen Soundbytes, die sie mit farbigen Präge-Etiketten kenntlich machen. So ist es zum Beispiel möglich, einzelne oder mehrere Musikinstrumente zu spielen und Alltagsgeräusche dazu zu mischen.

Eine ganz andere, nämlich eine magische Dimension spricht das Werk «To Touch» von Janet Cardiff aus dem Jahr 1993 an: Im dunklen Raum steht ein massiver Holztisch, der das Publikum animiert, mit der Hand über die Oberfläche zu streichen. Wie durch Zauberei ertönen dabei Geräusche oder menschliche Stimmen. Und wenn mehrere Hände über die Tischplatte streichen, entsteht ein vielgestaltiger Tonteppich. Im Gegensatz zum Mellotron gibt es hier nichts zu steuern oder vorauszusehen: alles ist Zauberei.

Der Parcours durch die Ausstellung entfaltet das ganze Spektrum der künstlerischen Interessen von Janet Cardiff und George Bures Miller. darunter sind hochkomplexe Installationen wie «Opera for a small Room» von 2005. Wir sehen von aussen durch verschiedene Öffnungen in das Refugium eines Opern-Enthusiasten. Es ist vollgepackt mit Vinyl-Platten, Plattenspielern und Lautsprechern. Lichteffekte und Geräuschen begleiten das Abspielen von Opernmusik. Das Werk entstand nach dem Fund einer grossen Zahl von Schallplatten in einem Trödelgeschäft, die alle mit R. Dennehy, dem Namen des Besitzers, versehen waren. Anstatt diesen Royal Dennehy mithilfe eines Telefonbuchs ausfindig zu machen, verwendete das Künstlerpaar die Spuren auf der Plattensammlung und rekonstruierte daraus eine fantastische 12-Quadratmeter-Klause des Opern-Enthusiasten irgendwo in einem Kaff in British Columbia. Die Abfolge der Tonbeispiele erzählt, wie es im Saaltext heisst, «eine traumartige Handlung in verschiedenen Akten und macht Dennehys unsichtbare Präsenz im Raum spürbar».

Der Parcours durch die Ausstellung entfaltet das ganze Spektrum der künstlerischen Interessen von Janet Cardiff und George Bures Miller. darunter sind hochkomplexe Installationen wie «Opera for a small Room» von 2005. Wir sehen von aussen durch verschiedene Öffnungen in das Refugium eines Opern-Enthusiasten. Es ist vollgepackt mit Vinyl-Platten, Plattenspielern und Lautsprechern. Lichteffekte und Geräuschen begleiten das Abspielen von Opernmusik. Das Werk entstand nach dem Fund einer grossen Zahl von Schallplatten in einem Trödelgeschäft, die alle mit R. Dennehy, dem Namen des Besitzers, versehen waren. Anstatt diesen Royal Dennehy mithilfe eines Telefonbuchs ausfindig zu machen, verwendete das Künstlerpaar die Spuren auf der Plattensammlung und rekonstruierte daraus eine fantastische 12-Quadratmeter-Klause des Opern-Enthusiasten irgendwo in einem Kaff in British Columbia. Die Abfolge der Tonbeispiele erzählt, wie es im Saaltext heisst, «eine traumartige Handlung in verschiedenen Akten und macht Dennehys unsichtbare Präsenz im Raum spürbar».

Wie das Beispiel zeigt, lassen sich Janet Cardiff und George Bures Miller für viele ihrer Arbeiten durch eigene Erlebnisse oder die Öffentlichkeit beschäftigende Ereignisse anregen. Es ist ihre Kunst, dies so zu tun, dass Werke über den Tag hinaus ihre Gültigkeit behalten. Beispielhaft gilt dies für «The Killing Machine» von 2007, die, im Kontext des Folterskandals im irakischen US-Gefängnis von Abu-Ghraib entstanden und angelehnt an Franz Kafkas Erzählung «In der Strafkolonie», die Abgründe automatisierter Grausamkeit thematisiert. Auch die Auswirkungen der Pandemie finden im Werk von Cardiff/Miller ihren Niederschlag: 2021 konstruierten sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen «Escape Room» als (inzwischen wieder verlassene) Werkstatt voller unvollendeter Arbeiten. Unter den Szenerien gibt es eine Kathedrale und ein Hochhaus, eine Fabrik und ein Hafenviertel. Die Beleuchtungen sind eingeschaltet, die Pläne und Werkzeuge liegen daneben bereit. Wer sich zwischen den einzelnen Elementen bewegt, löst Licht und Toneffekte aus. Die Menschen, die hier gewöhnlich auf engem Raum zugange sind, haben offenbar Reissaus genommen. Über allem liegt der Geruch der Dystopie, der allerdings durch zahlreiche witzige Details gebrochen wird.

Witz und ironische Distanz gehören zum künstlerischen Instrumentarium des Künstlerpaars. Besonders gut gefallen hat uns in dieser Hinsicht das Werk «Experiment in F#Minor» von 2013. Dabei handelt es sich um einen – wiederum magischen – Tisch, auf dem nicht weniger als 72 Lautsprecher verschiedener Grösse und Form platziert sind. Bewegungsmelder an den Tischseiten lösen diverse Toneffekte aus, wenn sich jemand nähert. Je nach Position und Bewegungsgeschwindigkeit ergibt sich eine vielgestaltige Komposition in F-Moll. «Je mehr Menschen interagieren», heisst es in der Erläuterung zu dem Werk, «desto lauter und unübersichtlicher wird das Arrangement». Auch ein besonders elaboriertes und besonders kleinformatiges Kunst-Stück verdient es, speziell erwähnt zu werden. Es heisst «Sad Waltz And The Dancer Who Couldn’t Dance» von 2015 und ist eine Art Puppenstuben-Stück mit einer Klavier spielenden und einer tanzenden Marionette. Der Pianist intoniert den «Traurigen Walzer» des Komponisten Edward Mirosján und die Balletteuse, deren Fäden von einer über ihr hängenden komplexen Steuerung gezogen werden, bemüht sich Schritt zu halten. Dummerweise verheddern sich ihre Fäden und sie wird von der Apparatur in die Höhe gezogen. Hilflos rudert sie sich frei und nach einigen Momenten der Ungewissheit, steht sie wieder auf dem Boden und führt die Choreografie zu Ende.

sind. Bewegungsmelder an den Tischseiten lösen diverse Toneffekte aus, wenn sich jemand nähert. Je nach Position und Bewegungsgeschwindigkeit ergibt sich eine vielgestaltige Komposition in F-Moll. «Je mehr Menschen interagieren», heisst es in der Erläuterung zu dem Werk, «desto lauter und unübersichtlicher wird das Arrangement». Auch ein besonders elaboriertes und besonders kleinformatiges Kunst-Stück verdient es, speziell erwähnt zu werden. Es heisst «Sad Waltz And The Dancer Who Couldn’t Dance» von 2015 und ist eine Art Puppenstuben-Stück mit einer Klavier spielenden und einer tanzenden Marionette. Der Pianist intoniert den «Traurigen Walzer» des Komponisten Edward Mirosján und die Balletteuse, deren Fäden von einer über ihr hängenden komplexen Steuerung gezogen werden, bemüht sich Schritt zu halten. Dummerweise verheddern sich ihre Fäden und sie wird von der Apparatur in die Höhe gezogen. Hilflos rudert sie sich frei und nach einigen Momenten der Ungewissheit, steht sie wieder auf dem Boden und führt die Choreografie zu Ende.

Nicht im Museum Tinguely, sondern in der Druckereihalle im Ackermannshof an der St. Johanns-Vorstadt 19/21, ist ab 1. Juli die Installation «The Forty Part Motet» von Janet Cardiff zu sehen und zu hören. Das Publikum hört die vierzigstimmige Motette «Spem in Alium» (Hoffnung auf einen Anderen), des englischen Barock-Komponisten Thomas Tallis aus dem Jahr 1570. Ursprünglich für acht Chöre zu je fünf Stimmen a cappella komponiert, nahm Cardiff jede der 40 Stimmen einzeln auf und lässt das Stück aus 40 Lautsprechern erklingen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich frei im Raum bewegen und sich neben den Lautsprechern auf eine Stimme konzentrieren oder das Chorwerk als Ganzes mitten im Raum geniessen.

Illustrationen: Janet Cardiff und George Bures Miller: «The Cabinet of Curiousness» (2010). ©2023 coutesy the artists, Foto: Museum Tinguely/Matthias Willi (Ausschnitt); janet Cardiff und George Bures Miller: «The Instrument of Troubled Dreams» (2018) © courtesy the artists, Foto Lehmbruck Museum, Duisburg/Thomas Köster. janet Cardiff und George Bures Miller: «Opera for a Small Room» (2005) © courtesy the artists, Luhring Augustine, New York, Gallery Koyanagi, Tokyo, and Fraenkel Gallery, San Francisco, photo: Seber Ugarte, Lorena López. Janet Cardiff und George Bures Miller: «Experiment in F# Minor» (2013), ©2023 Foto aus der Ausstellung (©2023, Jürg Bürgi, Basel).

In vielen Fällen erzählen die Installationen eine eigene Geschichte oder sie dokumentieren einen kreativen Prozess der Künstlerin und des Künstlers. Die Saaltexte, die jedes der Werke begleiten, geben ausführlich darüber Auskunft. So erfahren wir zum Beispiel, dass ein im Tageslicht platziertes Schubladenmöbel früher die längst obsoleten Katalogkarten einer Bibliothek enthielt. Was aber weiter für dieses «Cabinet of Curiousness» gilt, ist die Neugier, die es anstachelt. Das Publikum ist aufgefordert, ihr nachzugeben und einzelne Schubfächer zu öffnen: Sie enthalten Klänge, ganze Musikstücke oder gesprochene Texte, alles, wie Janet Cardiff beim Rundgang mit den Presseleuten berichtete, Trophäen eigener Tonjägerei. Wer mehrere Schubladen zieht, mischt die Tondokumente nach Art eines DJ.

Eine ganz andere, nämlich eine magische Dimension spricht das Werk «To Touch» von Janet Cardiff aus dem Jahr 1993 an: Im dunklen Raum steht ein massiver Holztisch, der das Publikum animiert, mit der Hand über die Oberfläche zu streichen. Wie durch Zauberei ertönen dabei Geräusche oder menschliche Stimmen. Und wenn mehrere Hände über die Tischplatte streichen, entsteht ein vielgestaltiger Tonteppich. Im Gegensatz zum Mellotron gibt es hier nichts zu steuern oder vorauszusehen: alles ist Zauberei.

Wie das Beispiel zeigt, lassen sich Janet Cardiff und George Bures Miller für viele ihrer Arbeiten durch eigene Erlebnisse oder die Öffentlichkeit beschäftigende Ereignisse anregen. Es ist ihre Kunst, dies so zu tun, dass Werke über den Tag hinaus ihre Gültigkeit behalten. Beispielhaft gilt dies für «The Killing Machine» von 2007, die, im Kontext des Folterskandals im irakischen US-Gefängnis von Abu-Ghraib entstanden und angelehnt an Franz Kafkas Erzählung «In der Strafkolonie», die Abgründe automatisierter Grausamkeit thematisiert. Auch die Auswirkungen der Pandemie finden im Werk von Cardiff/Miller ihren Niederschlag: 2021 konstruierten sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen «Escape Room» als (inzwischen wieder verlassene) Werkstatt voller unvollendeter Arbeiten. Unter den Szenerien gibt es eine Kathedrale und ein Hochhaus, eine Fabrik und ein Hafenviertel. Die Beleuchtungen sind eingeschaltet, die Pläne und Werkzeuge liegen daneben bereit. Wer sich zwischen den einzelnen Elementen bewegt, löst Licht und Toneffekte aus. Die Menschen, die hier gewöhnlich auf engem Raum zugange sind, haben offenbar Reissaus genommen. Über allem liegt der Geruch der Dystopie, der allerdings durch zahlreiche witzige Details gebrochen wird.

Witz und ironische Distanz gehören zum künstlerischen Instrumentarium des Künstlerpaars. Besonders gut gefallen hat uns in dieser Hinsicht das Werk «Experiment in F#Minor» von 2013. Dabei handelt es sich um einen – wiederum magischen – Tisch, auf dem nicht weniger als 72 Lautsprecher verschiedener Grösse und Form platziert

Nicht im Museum Tinguely, sondern in der Druckereihalle im Ackermannshof an der St. Johanns-Vorstadt 19/21, ist ab 1. Juli die Installation «The Forty Part Motet» von Janet Cardiff zu sehen und zu hören. Das Publikum hört die vierzigstimmige Motette «Spem in Alium» (Hoffnung auf einen Anderen), des englischen Barock-Komponisten Thomas Tallis aus dem Jahr 1570. Ursprünglich für acht Chöre zu je fünf Stimmen a cappella komponiert, nahm Cardiff jede der 40 Stimmen einzeln auf und lässt das Stück aus 40 Lautsprechern erklingen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich frei im Raum bewegen und sich neben den Lautsprechern auf eine Stimme konzentrieren oder das Chorwerk als Ganzes mitten im Raum geniessen.

Illustrationen: Janet Cardiff und George Bures Miller: «The Cabinet of Curiousness» (2010). ©2023 coutesy the artists, Foto: Museum Tinguely/Matthias Willi (Ausschnitt); janet Cardiff und George Bures Miller: «The Instrument of Troubled Dreams» (2018) © courtesy the artists, Foto Lehmbruck Museum, Duisburg/Thomas Köster. janet Cardiff und George Bures Miller: «Opera for a Small Room» (2005) © courtesy the artists, Luhring Augustine, New York, Gallery Koyanagi, Tokyo, and Fraenkel Gallery, San Francisco, photo: Seber Ugarte, Lorena López. Janet Cardiff und George Bures Miller: «Experiment in F# Minor» (2013), ©2023 Foto aus der Ausstellung (©2023, Jürg Bürgi, Basel).

«Party for Öyvind» im Museum Tinguely

21.02.22 11:03 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Die ersten Ausstellungsobjekte zeigen Öyvind Fahlström als jungen Dichter, der seine Verse, die er 1954 mit dem ersten Manifest der konkreten Poesie fundierte, in den angesagten Magazinen. Übrigens: Der in Bolivien geborene Schweizer Dichter Eugen Gomringer (*1925), der bei uns als Begründer der konkreten Poesie gilt, publizierte sein eigenes Manifest «vom vers zur konstellation» erst einige Monate nach Oyvind Fahlström – und ganz unabhängig von ihm. Die beiden sind sich anscheinend nie begegnet.

Die zweite Etappe in seinem Künstler-Leben führte Fahlström nach Italien, zuerst, 1950, auf dem Trampelpfad der Archäologen in Rom, Neapel, Sizilien und Sardinien. Zwei Jahre später kehrte er zurück und schrieb von Rom aus als Journalist für Tageszeitungen und Kunstmagazine über alle möglichen Erscheinungen des Kulturbetriebs. Seine Tätigkeit machte Kontakte zu Künstlern und Kulturschaffenden aller Art möglich. Besonders beeindruckte ihn der Maler und Grafiker Giuseppe Capogrossi (1900-1972), von dem er sich zu eigenen Bildern inspirieren liess. Zu seinen Freunden zählte auch der chilenische Architekt, surrealistische Maler und Bildhauer Roberto Matta (1911-2002), dessen Werke 1959 in der ersten Ausstellung des neu gegründeten Moderna Museet in Stockholm gezeigt wurden. Im schwedischen Maler Olle Ängkvist (1922-2006) entdeckte Fahlström einen Gleichgesinnten: neugierig, furchtlos und offen für die weite Welt. Diese weite Welt verkörperten in den 1950er-Jahren in Rom die Amerikaner, vor allem Robert Rauschenberg (1925-2008), der sich im legendären Black Mountain College in den Bergen North Carolinas in seinen Mitstudenten Cy Twombly (1928-2011) verliebt hatte und ihn überredete, mit ihm nach Rom zu ziehen. Fahlström war 1954 von den Arbeiten seines Jahrgängers Twombly, die er in einer Tour durch die Galerien sah, zuerst wenig beeindruckt. Immerhin kehrte er zurück, traf den bisher erfolglosen Maler persönlich und schrieb im schwedischen Magazin «Konstrevy» die erste positive Besprechung.

Der grösste Raum der Ausstellung ist den rund 15 Jahren gewidmet, in denen die künstlerische Vorhut in New York den Ton angab – im übertragenen wie auch im wörtlichen Sinn. Eine zentrale Rolle spielte dabei der Elektroingenieur Billy Klüver (1927-2004), «der Edison-Tesla-Steinmetz-Marconi-Leonardo da Vinci der amerikanischen Avantgarde», wie ihn die Illustrierte LIFE einmal nannte. Klüver, in Monaco als Kind norwegisch-schwedischer Eltern geboren und in Schweden aufgewachsen, stellte seine technischen Kenntnisse in den Dienst vieler Künstler, unter anderem von Jean Tinguely, dem er 1960, zusammen mit Robert Rauschenberg half, im Garten des MoMA seine selbstzerstörerische Skulptur «Homage à New York» zu bauen. Unentbehrlich war Klüver auch 1966 bei der Organisation von «9 Evenings: Theatre and Engineering», einer Reihe von Performances, die Künstler und Ingenieure gemeinsam entwickelten. Beteiligt waren zehn Künstlerinnen und Künstler – John Cage, Lucinda Childs, Öyvind Fahlström, Alex Hay, Deborah Hay, Steve Paxton, Yvonne Rainer, Robert Rauschenberg, David Tudor und Robert Whitman - und etwa 30 Ingenieurinnen und Ingenieure. Die «9 Evenings» waren auch die Geburtsstunde der Organisation E.A.T. (Experiments in Art andTechnology), die Künstlerinnen und Künstler mit dem neusten technischen Knowhow unterstützte.

Barbro Schultz Lundestam besuchte Billy Klüver und seine Frau Julie Martin 1993 und erhielt Zugang zum Archiv des E.A.T.-Projekts, das mit seinen 16mm-Filmen, Fotos und Dokumenten eine unschätzbar wertvolle Quelle der Avantgarde darstellte. Auf Initiative von Robert Rauschenberg gestaltete Barbro Schultz aus dem Material zehn Dokumentarfilme und publizierte 2004 das Buch «Teknologi för livet. Om E.A.T.»

Barbro Schultz Lundestam: Party for Öyvind. Stockholm 2021 (Schultz Förlag AB), 438 Seiten, ca. 480SKr/CHF 50.00 (nur in englischer Sprache erhältlich).

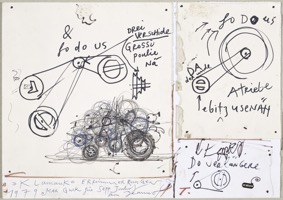

Illustrationen von oben nach unten: Einladungskarte von Claes Oldenbourg zur Party für Öyvind Fahlström; Öyvind Fahlström, Section of World Map - A Puzzle, 1973, Private Collection; Öyvind Fahlström, The Cold War, 1963-1965, Centre Pompidou, Paris - Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle. © ProLitteris, Zürich; Joan Kron, Öyvind Fahlström und Jean Tinguely bei «Construction of Boston», 1962, Privatsammlung; Katalogbuch «Party for Öyvind» (Umschlag).

Merci Seppi: Die grosse Schenkung im Museum Tinguely

16.11.21 15:15 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Illustrationen: Donator Seppi Imhof präsentiert seine Ausstellung (© Jürg Bürgi, Basel, 2021); Jean Tinguely. Klamauk – Erinnerungen 1979 (Museum Tinguely, Basel. Schenkung Josef Imhof; ©2021 Pro Litteris, Zürich; Museum Tinguely Basel. Jean Tinguely: Charlotte OK, 1990. (museum Tinguely, Basel, Schenkung Josef Imhof.©2021 Pro Litteris, Zürich; Museum Tinguely Basel.

Katja Aufleger im Museum Tinguely

01.12.20 10:56 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Zur Ausstellung erschien ein raffiniert schlicht gestalteter Katalog, der das bisherige Schaffen von Katja Aufleger über die ausgestellten Werke hinaus umfassend dokumentiert. Die Publikation enthält Beiträge von Roland Wetzel, Lisa Marleen Grenzebach und Quinn Latimer.

Lisa Marleen Grenzebach (Hrsg. für das Museum Tinguely): Katja Aufleger, GONE. Basel/Berlin 2020 (Museum Tinguely/Distanz Verlag). 100 Seiten, CHF 28.00.

Als besonders nützlich erweist sich das Saalblatt, weil es die ausgestellten Objekte nicht nur erläutert, sondern auch beschreibt, wo sie im Museum zu finden sind.

Illustrationen: Porträt (© Andrzej Steinbach); «The Glow» (Filmstill, © Courtesy of the artist, Galerien Stampa, Basel, und Conradi, Hamburg). Bilder aus der Ausstellung: «Newton’s Cradle» und «And he tipped gallons oaf black in my favorite blue» (© Jürg Bürgi, 2020).

Taro Izumi im Museum Tinguely

03.09.20 15:18 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Dem 1976 geborenen Konzeptkünstler Taro Izumi aus Japan widmet das Museum Tinguely – wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen im Kulturbetrieb mit ungeplanter Verspätung – vom 2. September bis zum 15. November 2020 die erste One-Man-Show in der Schweiz. Izumi gehört zu den wichtigsten zeitgenössischen Künstlern seines Landes. Typisch für ihn hat er das Ausstellungsprojekt in Basel zu einem guten Teil vor Ort und unter Einbezug der krisenhaften Aktualität konzipiert: Den Hauptraum beherrscht eine bis zur Decke reichende, einer Banksafe-Anlage oder einem Archiv ähnliche Konstruktion. Einige der rund 1500 Öffnungen sind geschlossen und mit einem kleinen Messingschild versehen. Darauf ist die Sitzreihe und die Nummer eines Theaterplatzes eingraviert. Hinter den offenen, bislang nicht vergebenen Fächern ist eine kleine Bühne zu erkennen und dahinter ein grosser leerer Zuschauerraum. Der Künstler erklärt, sein Werk sei eine Hommage an die Theater der Welt, in denen seit Monaten nicht gespielt werden darf und in deren Zuschauerräumen eine bleierne Stille herrscht. Er liess deshalb rund 3000 Bühnen anschreiben, sie sollten ihm Tonaufnahmen  dieser Stille im Zuschauerraum schicken. Um die 400 Theater gingen auf die Idee ein und stellten die gewünschten Tonkonserven zur Verfügung. Daraus mischte Izumis Team einen Klangteppich, der mit seinem aufdringlichen Rauschen die Halle füllt. (Weder Taro Izumi noch die Kuratorin haben wohl je von Heinrich Bölls satirischer Erzählung «Dr. Murkes gesammeltes Schweigen» gehört. Sie berichtet davon, wie Mitte der fünfziger Jahre, in der analogen Welt des Rundfunks, die Aufnahme eines Vortrags auf Veranlassung des Autors tiefgreifend neu geschnitten werden muss. Auf den am Schluss der Geschichte übrig bleibenden Tonbandresten ist nichts als rauschendes Schweigen zu hören.)

dieser Stille im Zuschauerraum schicken. Um die 400 Theater gingen auf die Idee ein und stellten die gewünschten Tonkonserven zur Verfügung. Daraus mischte Izumis Team einen Klangteppich, der mit seinem aufdringlichen Rauschen die Halle füllt. (Weder Taro Izumi noch die Kuratorin haben wohl je von Heinrich Bölls satirischer Erzählung «Dr. Murkes gesammeltes Schweigen» gehört. Sie berichtet davon, wie Mitte der fünfziger Jahre, in der analogen Welt des Rundfunks, die Aufnahme eines Vortrags auf Veranlassung des Autors tiefgreifend neu geschnitten werden muss. Auf den am Schluss der Geschichte übrig bleibenden Tonbandresten ist nichts als rauschendes Schweigen zu hören.)

Auch weniger spektakuläre Arbeiten Taro Izumis nehmen die Wahrnehmung in den Fokus. Das geschieht zum Beispiel mit der Ausstellungs-Affiche mit dem Namen des Künstlers und dem Ausstellungstitel «Ex». Die riesigen Lettern wurden mit Bleistift auf die Wand gemalt und anschliessend teilweise wegradiert, sodass nun einige von ihnen mehr erahnt als gelesen werden können. Der schwarze Gummiabrieb wurde zusammengekehrt und zum Teil auch auf dem Boden verteilt – als Leitlinie durch die Ausstellung.

Anderswo setzt der Künstler Videotechnik ein. Und führt sie witzig ad absurdum: Auf einem geteilten Bildschirm ist zu sehen, wie jemand mit einem Finger in einen dicken Pfannkuchen drückt und dabei seine Weichheit erkundet. Gleich daneben wird in gleicher Absicht das Gesicht eines Säuglings bearbeitet – allerdings nicht direkt, sondern indirekt auf dem nachgiebigen Bildschirm eines Laptop-Computers, der die Druckstellen auf dem Gesicht des Babies simuliert.

Wie in diesem Fall ist es ratsam, genau hinzuschauen. Nur so wird die Fülle von Assoziationen und Signalen lesbar, die Taro Izumi bewegen. Besonders stolz ist das Museum, dass es die Werkgruppe «Tickled in a dream … maybe?» zeigen kann. Die erstmals 2017 in Paris präsentierte Gruppe von Skulpturen gibt vor, dass sportliche Aktionen – spektakuläre Fallrückzieher im Fussball zum Beispiel oder sensationelle Dunkings im Basketball – nicht nur grossartigen Ausnahmekönnern vorbehalten sind. Izumis prothesenartige Konstruktionen aus Metall und Holz sollen es auch Otto und Lisa Normalverbraucher ermöglichen, die spektakulären Szenen nachzuempfinden. Das Konzept erinnert an einige hirnrissige Ideen Jean Tinguelys und seiner Freunde in der Gruppe der Nouveaux Réalistes, die in den fünfziger und sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts im Echoraum des Dadaismus die Erwartungen des kunstbeflissenen Publikums ad absurdum führten.

Konstruktionen aus Metall und Holz sollen es auch Otto und Lisa Normalverbraucher ermöglichen, die spektakulären Szenen nachzuempfinden. Das Konzept erinnert an einige hirnrissige Ideen Jean Tinguelys und seiner Freunde in der Gruppe der Nouveaux Réalistes, die in den fünfziger und sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts im Echoraum des Dadaismus die Erwartungen des kunstbeflissenen Publikums ad absurdum führten.

Es ist nicht der einzige Moment beim Rundgang durch die Izumi-Schau, wo sich ein Déjà-vu einstellt. Nur: Gilt das nicht auch für zahlreiche andere Kunst-Stücke anderer Künstler – in einer Zeit, in der es keine Tabus mehr gibt, wo alles möglich ist und, dank unbegrenzter technischer Möglichkeiten, alles Mögliche auch gemacht wird?

Insofern gehört Taro Izumi, der seine Ideen, wie heute nicht ungewöhnlich, von einem Mitarbeiterstab umsetzen lässt, in unsere Zeit. «Sein künstlerisches Vorgehen», schreibt Museumsdirektor Roland Wetzel wortreich im Vorwort zum Katalog, «orientiert sich an der Umgebung, in der er sich befindet, am jeweiligen Ort, an dem er sich physisch oder auch virtuell aufhält. Es umfasst als Material ein Spektrum von gefundenen Alltagsobjekten, beobachteten Handlungen bis hin zu medienkritischen Reflexionen und breitet sie in allen denkbaren künstlerischen Disziplinen aus. Izumis Wunderkammer ist die disparate Lebensrealität, die uns heute umgibt. Er überführt sie in neue Sinnbezüge und Zusammenhänge des scheinbaren Unsinns. Mit seinen ‹Bricolages› – dem genuin spielerischen Moment, das all seine Arbeiten auszeichnet – und seiner Offenheit für das Akzidentielle und Minderwertige erinnert an Tinguelys Kunstpraxis.»

Nicht nur dieser Abschnitt, auch andere Texte im Katalog zeugen vom weitgehend vergeblichen Bemühen, diese Art von Kunstschaffen fassbar zu machen. Man hat beim Lesen den Eindruck, da grabe jemand in einer grossen, mit statisch geladenem Styropor-Kügelchen gefüllten Pappschachtel nach dem eigentlichen Inhalt…

Zur Ausstellung gibt es einen Katalog:

Séverine Fromaigeat (Hrsg. für das Museum Tinguely): Taro Izumi. Ex

Berlin 2020 (Hatje Cantz Verlag) 168 Seiten, CHF 48.00/€ 40.00

Illustrationen: Still aus Video-Stream der Medienpräsentation am 31.8.2020 (oben), «Tickled in a dream … maybe?» (2017, Ausschnitt) © Jürg Bürgi, Basel

Auch weniger spektakuläre Arbeiten Taro Izumis nehmen die Wahrnehmung in den Fokus. Das geschieht zum Beispiel mit der Ausstellungs-Affiche mit dem Namen des Künstlers und dem Ausstellungstitel «Ex». Die riesigen Lettern wurden mit Bleistift auf die Wand gemalt und anschliessend teilweise wegradiert, sodass nun einige von ihnen mehr erahnt als gelesen werden können. Der schwarze Gummiabrieb wurde zusammengekehrt und zum Teil auch auf dem Boden verteilt – als Leitlinie durch die Ausstellung.

Anderswo setzt der Künstler Videotechnik ein. Und führt sie witzig ad absurdum: Auf einem geteilten Bildschirm ist zu sehen, wie jemand mit einem Finger in einen dicken Pfannkuchen drückt und dabei seine Weichheit erkundet. Gleich daneben wird in gleicher Absicht das Gesicht eines Säuglings bearbeitet – allerdings nicht direkt, sondern indirekt auf dem nachgiebigen Bildschirm eines Laptop-Computers, der die Druckstellen auf dem Gesicht des Babies simuliert.

Wie in diesem Fall ist es ratsam, genau hinzuschauen. Nur so wird die Fülle von Assoziationen und Signalen lesbar, die Taro Izumi bewegen. Besonders stolz ist das Museum, dass es die Werkgruppe «Tickled in a dream … maybe?» zeigen kann. Die erstmals 2017 in Paris präsentierte Gruppe von Skulpturen gibt vor, dass sportliche Aktionen – spektakuläre Fallrückzieher im Fussball zum Beispiel oder sensationelle Dunkings im Basketball – nicht nur grossartigen Ausnahmekönnern vorbehalten sind. Izumis prothesenartige

Es ist nicht der einzige Moment beim Rundgang durch die Izumi-Schau, wo sich ein Déjà-vu einstellt. Nur: Gilt das nicht auch für zahlreiche andere Kunst-Stücke anderer Künstler – in einer Zeit, in der es keine Tabus mehr gibt, wo alles möglich ist und, dank unbegrenzter technischer Möglichkeiten, alles Mögliche auch gemacht wird?

Insofern gehört Taro Izumi, der seine Ideen, wie heute nicht ungewöhnlich, von einem Mitarbeiterstab umsetzen lässt, in unsere Zeit. «Sein künstlerisches Vorgehen», schreibt Museumsdirektor Roland Wetzel wortreich im Vorwort zum Katalog, «orientiert sich an der Umgebung, in der er sich befindet, am jeweiligen Ort, an dem er sich physisch oder auch virtuell aufhält. Es umfasst als Material ein Spektrum von gefundenen Alltagsobjekten, beobachteten Handlungen bis hin zu medienkritischen Reflexionen und breitet sie in allen denkbaren künstlerischen Disziplinen aus. Izumis Wunderkammer ist die disparate Lebensrealität, die uns heute umgibt. Er überführt sie in neue Sinnbezüge und Zusammenhänge des scheinbaren Unsinns. Mit seinen ‹Bricolages› – dem genuin spielerischen Moment, das all seine Arbeiten auszeichnet – und seiner Offenheit für das Akzidentielle und Minderwertige erinnert an Tinguelys Kunstpraxis.»

Nicht nur dieser Abschnitt, auch andere Texte im Katalog zeugen vom weitgehend vergeblichen Bemühen, diese Art von Kunstschaffen fassbar zu machen. Man hat beim Lesen den Eindruck, da grabe jemand in einer grossen, mit statisch geladenem Styropor-Kügelchen gefüllten Pappschachtel nach dem eigentlichen Inhalt…

Zur Ausstellung gibt es einen Katalog:

Séverine Fromaigeat (Hrsg. für das Museum Tinguely): Taro Izumi. Ex

Berlin 2020 (Hatje Cantz Verlag) 168 Seiten, CHF 48.00/€ 40.00

Illustrationen: Still aus Video-Stream der Medienpräsentation am 31.8.2020 (oben), «Tickled in a dream … maybe?» (2017, Ausschnitt) © Jürg Bürgi, Basel

Pedro Reyes im Museum Tinguely: Return to Sender

23.06.20 15:31 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Zur Ausstellung publizierte das Museum in einer englischen und einer deutschen Fassung in der Form eines Reglements der Schweizer Armee eine Broschüre, die ein ausführliches Interview von Roland Wetzel mit dem Künstler enthält.

Museum Tinguely (Hrsg.): Pedro Reyes. Return to Sender. (Basel, 2020) 26 Seiten.

Illustrationen: Porträt Pedro Reyes (Ausschnitt, Courtesy Lisson Gallery). Alle übrigen:

© Jürg Bürgi, Basel 2020 (Bilder aus der Ausstellung).

Rebecca Horns «Körperphantasien» im Museum Tinguely

06.06.19 15:30 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Die Ausstellung im Museum Tinguely zeigt die künstlerische Welt einer poetischen Erfinderin, die zu ihren Objekten jederzeit ironisch Distanz hält. Die Auswahl der Werke und ihre sorgfältige Präsentation widerspiegeln sowohl die Kennerschaft als auch die Freude, mit der die Kuratorin eine rundum gelungene Präsentation realisierte.

Am 6. und 12. Juni 2019 zeigt das Stadtkino Basel drei Spielfilme von Rebecca Horn. Die Schauspielerin Michaela Wendt trägt am 9. und 23. Juni, sowie am 7. Juli, 25. August und 8. und 22. September jeweils um 10 Uhr zu den Werken passende Texte vor. (Details auf der Website des Museums.)

Zur Ausstellung erschien – in je einer deutschen und englischen Ausgabe – ein sehr sorgfältig gestalteter Katalog. Reimann, Sandra B. (Hrsg. für das Museum Tinguely, Basel): Rebecca Horn – Körperphantasien. Wien 2019 (Verlag für moderne Kunst), 160 Seiten, CHF 42.00, € 38.00.

Illustrationen von oben nach unten: Weisser Körperfächer (1972, Filmstill), Schmetterling im Zenit (2009), Bleistiftmaske (1973, Filmstill), Handschuhfinger (1972) © 2019 Rebecca Horn/Pro Litteris, Zürich.

Cyprien Gaillard im Museum Tinguely

16.02.19 16:16 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Unter dem nicht weiter erläuterten Titel «Roots Canal» präsentiert das Museum Tinguely in Basel vom 16. Februar bis 5. Mai 2019 eine skulpturale Installation sowie zwei Filmarbeiten von Cyprien Gaillard. Den 1980 in Paris geborenen und teilweise in Kalifornien aufgewachsenen Franzosen, der sein Kunststudium 2005 in Lausanne mit einem Diplom abschloss, hält Museumsdirektor Roger Wetzel für «einen der interessantesten Künstler seiner Generation». Im Mittelpunkt der von Séverine Fromaigeat kuratierten Schau steht ein Ensemble von Baggerschaufeln verschiedener Grösse. Die penibel ausgerichteten Baugeräte, sauber geputzt und sorgfältig geölt, repräsentieren Gaillards Interesse an «Zerstörung, Bewahrung, Wiederaufbau» und «Beleuchtet unser ambivalentes Verhältnis zu Ruinen und dem Verschwinden», wie es im Pressetext zur Ausstellung heisst. Und weiter: «Die Baggerschaufeln aus dem Jahr 2013 … nehmen uns mit auf eine Reise in ein Hin und  Her zwischen Vorgeschichte und Gegenwart». Die «Vorgeschichte» repräsentieren die Mineralien Onyx und Kalkspat, die anstelle des Stahlgestänges, welche die Schaufel mit dem Baggerarm verbindet, eingesetzt sind. Zu sehen sind in Basel, erstmals in Europa, neun grosse und kleine Baumaschinenteile. (Im Gegensatz zu der umfangreicheren Installation vor fünf Jahren in der New Yorker Gladstone Gallery, wo rund ein Dutzend, bedrohlich eng neben und gegen einander platzierte Schaufeln zum Teil mit Goldbronze-Bemalung als Schmuckstücke daherkamen, soll bei der Präsentation im Tinguely-Museum das Zerstörungspotenzial im Vordergrund stehen.) Die beiden weiteren ausgestellten Werke sind Video-Arbeiten. «Koe» von 2015 zeigt einen Schwarm ursprünglich wohl aus Nordindien eingeschleppte Halsbandsittiche. Die grünen Papageienvögel, von denen es in Deutschland angeblich 30’000 geben soll, drehen in dem Film über der Innenstadt von Düsseldorf ihre Runden. Sie sind auch auf Schlafbäumen in einem Park zu beobachten. Beim Betrachten des Streifens darf man sich Gedanken über das Zusammenspiel der eleganten exotischen Eindringlinge über den Luxusläden der Königsallee machen. Ob Gaillard auch darauf hinweisen möchte, dass rund ein Viertel der Einwohner der Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen einen ausländischen Pass haben und dass Englisch neben Deutsch zur Verwaltungssprache erhoben wurde, um hochqualifizierten Expats, darunter besonders viele Japaner, das Leben zu erleichtern, ist nicht bekannt. Der zweite Film, «Nightlife» aus demselben Jahr, ist eine 3D-Produktion, die aus mehreren, nächtlichen Szenen besteht. Zu sehen ist zunächst Rodins Skulptur «Le Penseur» vor dem Cleveland Museum of Art gefolgt von Wacholderbäumen in Los Angeles, die nach Angaben der Saalbroschüre einen «halluzinativen Tanz» aufführen und einem eindrücklichen Feuerwerk über dem Berliner Olympiastadion, wo der afro-amerikanische Leichtathlet Jesse (eigentlich James Cleveland = J.C.) Owens bei den Olympischen Spielen 1936 vier Goldmedaillen gewann und von den Organisatoren mit vier Eichen-Setzlingen geehrt wurde. Einer davon wuchs auf dem Gelände der Rhodes High School in Cleveland zu einem stattlichen Baum heran und bildet nun, beleuchtet von einem darüber kreisenden Hubschrauber, das Zentrum der letzten Filmszene. Begleitet wird das dreidimensionale Filmerlebnis durch eine von Gaillard gemixte Tonspur aus Samples eines Songs des Rocksteady-Musikers Alton Elis, dessen Refrain «I was born a loser» Gaillard in «I was born a winner» umpolt. Da auch der wortreiche Text der Saalbroschüre keinen Aufschluss darüber zu geben vermag, weshalb wir Cyprien Gaillard als einen der interessantesten Künstler seiner Generation betrachten sollen, verlassen wir die Ausstellung ratlos und enttäuscht. Wir fragen uns, weshalb von den im Internet zahlreich abgebildeten und kommentierten interessanten übrigen Arbeiten Gaillards im Museum Tinguely nichts zu sehen ist. Oder anders: Wenn es Gründe gibt, welche die Gaillard-Schau zu einem blossen Köder reduzierten, müsste offen darüber informiert werden.

Her zwischen Vorgeschichte und Gegenwart». Die «Vorgeschichte» repräsentieren die Mineralien Onyx und Kalkspat, die anstelle des Stahlgestänges, welche die Schaufel mit dem Baggerarm verbindet, eingesetzt sind. Zu sehen sind in Basel, erstmals in Europa, neun grosse und kleine Baumaschinenteile. (Im Gegensatz zu der umfangreicheren Installation vor fünf Jahren in der New Yorker Gladstone Gallery, wo rund ein Dutzend, bedrohlich eng neben und gegen einander platzierte Schaufeln zum Teil mit Goldbronze-Bemalung als Schmuckstücke daherkamen, soll bei der Präsentation im Tinguely-Museum das Zerstörungspotenzial im Vordergrund stehen.) Die beiden weiteren ausgestellten Werke sind Video-Arbeiten. «Koe» von 2015 zeigt einen Schwarm ursprünglich wohl aus Nordindien eingeschleppte Halsbandsittiche. Die grünen Papageienvögel, von denen es in Deutschland angeblich 30’000 geben soll, drehen in dem Film über der Innenstadt von Düsseldorf ihre Runden. Sie sind auch auf Schlafbäumen in einem Park zu beobachten. Beim Betrachten des Streifens darf man sich Gedanken über das Zusammenspiel der eleganten exotischen Eindringlinge über den Luxusläden der Königsallee machen. Ob Gaillard auch darauf hinweisen möchte, dass rund ein Viertel der Einwohner der Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen einen ausländischen Pass haben und dass Englisch neben Deutsch zur Verwaltungssprache erhoben wurde, um hochqualifizierten Expats, darunter besonders viele Japaner, das Leben zu erleichtern, ist nicht bekannt. Der zweite Film, «Nightlife» aus demselben Jahr, ist eine 3D-Produktion, die aus mehreren, nächtlichen Szenen besteht. Zu sehen ist zunächst Rodins Skulptur «Le Penseur» vor dem Cleveland Museum of Art gefolgt von Wacholderbäumen in Los Angeles, die nach Angaben der Saalbroschüre einen «halluzinativen Tanz» aufführen und einem eindrücklichen Feuerwerk über dem Berliner Olympiastadion, wo der afro-amerikanische Leichtathlet Jesse (eigentlich James Cleveland = J.C.) Owens bei den Olympischen Spielen 1936 vier Goldmedaillen gewann und von den Organisatoren mit vier Eichen-Setzlingen geehrt wurde. Einer davon wuchs auf dem Gelände der Rhodes High School in Cleveland zu einem stattlichen Baum heran und bildet nun, beleuchtet von einem darüber kreisenden Hubschrauber, das Zentrum der letzten Filmszene. Begleitet wird das dreidimensionale Filmerlebnis durch eine von Gaillard gemixte Tonspur aus Samples eines Songs des Rocksteady-Musikers Alton Elis, dessen Refrain «I was born a loser» Gaillard in «I was born a winner» umpolt. Da auch der wortreiche Text der Saalbroschüre keinen Aufschluss darüber zu geben vermag, weshalb wir Cyprien Gaillard als einen der interessantesten Künstler seiner Generation betrachten sollen, verlassen wir die Ausstellung ratlos und enttäuscht. Wir fragen uns, weshalb von den im Internet zahlreich abgebildeten und kommentierten interessanten übrigen Arbeiten Gaillards im Museum Tinguely nichts zu sehen ist. Oder anders: Wenn es Gründe gibt, welche die Gaillard-Schau zu einem blossen Köder reduzierten, müsste offen darüber informiert werden.

Radiophonic Spaces im Muesum Tinguely

24.10.18 16:13 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Einmal mehr profiliert sich das Museum Tinguely in Basel als eine besonders experimentierfreudige Institution der Kunstvermittlung. In Zusammenarbeit mit der Bauhaus-Universität in Weimar und dem medienwissenschaftlichen Institut der Uni Basel lädt das Museum vom 23. Oktober 2018 bis zum 27. Januar 2019 zur Erkundung der Radiokunst-Geschichte ein. Unter dem Titel «Radiophonic Spaces» gibt es in der Ausstellung nichts zu sehen, dafür umso mehr zu hören. Besucherinnen und Besucher erhalten beim Eingang ein speziell präpariertes Smartphone und Kopfhörer, mit deren Hilfe sie 210 sorgfältig ausgesuchte Programme erleben können. Wer will, kann sich wie eine menschliche Sendersuchnadel auf einem klassischen Radiogerät durch den vom Multimedia-Künstler Cevdet Erek gestalteten Raum bewegen und dabei Ausschnitte von Radiostücken hören. Bei besonderem Interesse ist es möglich, das ganze Werk zu hören und an Bildschirm-Stationen zusätzliche Informationen und Querverweise abzufragen. Es ist unschwer vorauszusagen, dass nur eine Minderheit des Publikums die Fülle von Möglichkeiten nutzen kann. Das aufwändige Vermittlungskonzept, das aus einem dreijährigen, von Prof. Nathalie Singer geleiteten wissenschaftlichen Forschungsprojekt der Weimarer Bauhaus-Universität hervorging, wird viele überfordern. Denn das Fehlen von Bild-Elementen im Ausstellungsraum und der Einsatz technischen Geräts machen das Eintauchen in die Geschichte der Radiokunst zu einem anspruchsvollen Abenteuer. Wer den Mut (und die Zeit) aufbringt, sich darauf einzulassen, wird allerdings reich belohnt.

Eine grosse Hilfe bietet eine kostenlose Begleitbroschüre mit einer Anleitung zur Benutzung der technischen Gerätschaften und der eindrücklichen Liste aller 210 Archivstücke. Darunter sind Hörspiele und experimentelle Musikstücke sowie beispielhafte historische Tonaufnahmen, die weit über die akademische Radioforschung hinaus ein breites Publikum interessieren können: Da ist zum Beispiel Kaiser Wilhelm II. mit einem «Aufruf an das Deutsche Volk» zu hören oder Adolf Reichenberg, der seiner Frau 1899 einen Phonographen zum Geschenk machte und ihr die Neuigkeit auf einer von ihm besprochenen Wachswalze gleich selbst mitteilte. Zum Angebot gehören sodann Grammophonplatten-Experimente von Paul Hindemith und John Cage, oder das epochemachende Hörspiel «The War of the Worlds» von Orson Welles, das 1938 den Überfall von Ausserirdischen auf New York so realistisch erlebbar machte, dass in der Stadt Panik ausbrach. Besondere Beachtung verdienen auch die Hörspiele aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, darunter das Rückkehrer-Drama «Draussen vor der Tür» von Wolfgang Borchert, das am 13. Februar 1947 vom NWDR gesendet wurde. (Die Hamburger Uraufführung der Bühnenfassung am 21. November desselben Jahres erlebte Borchert nicht mehr. Er starb, 26-jährig, am Tag davor im Claraspital in Basel.) Die Liste der Preziosen liesse sich fast beliebig erweitern…

Eine grosse Hilfe bietet eine kostenlose Begleitbroschüre mit einer Anleitung zur Benutzung der technischen Gerätschaften und der eindrücklichen Liste aller 210 Archivstücke. Darunter sind Hörspiele und experimentelle Musikstücke sowie beispielhafte historische Tonaufnahmen, die weit über die akademische Radioforschung hinaus ein breites Publikum interessieren können: Da ist zum Beispiel Kaiser Wilhelm II. mit einem «Aufruf an das Deutsche Volk» zu hören oder Adolf Reichenberg, der seiner Frau 1899 einen Phonographen zum Geschenk machte und ihr die Neuigkeit auf einer von ihm besprochenen Wachswalze gleich selbst mitteilte. Zum Angebot gehören sodann Grammophonplatten-Experimente von Paul Hindemith und John Cage, oder das epochemachende Hörspiel «The War of the Worlds» von Orson Welles, das 1938 den Überfall von Ausserirdischen auf New York so realistisch erlebbar machte, dass in der Stadt Panik ausbrach. Besondere Beachtung verdienen auch die Hörspiele aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, darunter das Rückkehrer-Drama «Draussen vor der Tür» von Wolfgang Borchert, das am 13. Februar 1947 vom NWDR gesendet wurde. (Die Hamburger Uraufführung der Bühnenfassung am 21. November desselben Jahres erlebte Borchert nicht mehr. Er starb, 26-jährig, am Tag davor im Claraspital in Basel.) Die Liste der Preziosen liesse sich fast beliebig erweitern…

Das Museum Tinguely und der verantwortliche Kurator Andres Pardey verlassen sich allerdings nicht darauf, dass ein wissenschaftlich oder historisch weniger interessiertes Publikum automatisch in die Ausstellung drängen wird. Deshalb gruppierten sie rund um die Ausstellung 15 begleitende Themenwochen. In der ersten sind zum Beispiel jeden Tag um 11.30 Uhr und um 15 Uhr zwei Spielfilme zum Thema Radio zu sehen, und in der zweiten können Besucherinnen und Besucher mit Hilfe von Amateurfunkern der Station «Notfunk Birs HB9NFB» selbst Radiosignale senden und empfangen. Auf grosses Interesse wird in der neunten Themenwoche auch die Möglichkeit stossen, unter Anleitung einen eigenen Radioapparat zu bauen. Auch viele weitere Angebote setzen auf die aktive Teilnahme des Publikums. Alle Details sind der Website des Museums zu entnehmen.

Nicht überraschend gibt es in der Ausstellung auch ein eigenes Radiostudio. «RadioTinguely» (www.tinguely.ch/radiotinguely) geht jeden Sonntag um 17 Uhr auf Sendung und berichtet live, moderiert vom bekannten Basler Radiojournalisten Roger Ehret, über die Höhepunkte der vergangenen Themenwoche.

Das Museum Tinguely und der verantwortliche Kurator Andres Pardey verlassen sich allerdings nicht darauf, dass ein wissenschaftlich oder historisch weniger interessiertes Publikum automatisch in die Ausstellung drängen wird. Deshalb gruppierten sie rund um die Ausstellung 15 begleitende Themenwochen. In der ersten sind zum Beispiel jeden Tag um 11.30 Uhr und um 15 Uhr zwei Spielfilme zum Thema Radio zu sehen, und in der zweiten können Besucherinnen und Besucher mit Hilfe von Amateurfunkern der Station «Notfunk Birs HB9NFB» selbst Radiosignale senden und empfangen. Auf grosses Interesse wird in der neunten Themenwoche auch die Möglichkeit stossen, unter Anleitung einen eigenen Radioapparat zu bauen. Auch viele weitere Angebote setzen auf die aktive Teilnahme des Publikums. Alle Details sind der Website des Museums zu entnehmen.

Nicht überraschend gibt es in der Ausstellung auch ein eigenes Radiostudio. «RadioTinguely» (www.tinguely.ch/radiotinguely) geht jeden Sonntag um 17 Uhr auf Sendung und berichtet live, moderiert vom bekannten Basler Radiojournalisten Roger Ehret, über die Höhepunkte der vergangenen Themenwoche.

Nur keine Panik! Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger im Museum Tinguely

05.06.18 16:10 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Illustrationen: © 2015, Domaine de Chaumont-sur-Loire - Centre d’arts e t de nature (oben),

© 2018 Jürg Bürgi, Basel (Mitte, unten).

RE-SET: Die Paul Sacher Stiftung im Museum Tinguely

28.02.18 11:12 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Das Museum Tinguely spricht in seinen Texten zur Ausstellung «RE-SET – Aneignung und Fortschreibung in Musik und Kunst seit 1900», die es vom 28. Februar bis 13. Mai 2018 präsentiert, von einer «Zusammenarbeit». In Wirklichkeit gewährt das Museum Tinguely der «Paul-Sacher-Stiftung» Gastrecht für eine grosse Ausstellung, während im Erdgeschoss ein bedauernswert kurzer, von Annja Müller-Alsbach kuratierter «kunsthistorischer Prolog» zu sehen ist, der auf die Wirkung von Marcel Duchamps ikonischen Werken auf das Kunstschaffen von der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart fokussiert.

Sosehr man das Ungleichgewicht bedauern mag: Sehr sehenswert sind die ungleichen Teile der Ausstellung allemal.

Im zweiten Obergeschoss dokumentiert die Sacher-Stiftung, losgelöst von jedem Bezug zur bildenden Kunst, ihre weltweit einzigartige Rolle bei der Erforschung der Musikgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts. Schade, dass die Ausstellung ganz davon absieht, Brücken zwischen den kreativen Welten zu bauen, obwohl sowohl zum Beispiel Igor Strawinsky als auch Arnold Schönberg, die in der Stiftung prominent vertreten sind, enge Beziehungen zur bildenden Kunst pflegten: Strawinsky verglich sein Komponieren mit dem Malen von Bildern; er liess sich von Gemälden inspirieren und sass dutzendfach seinen Künstlerfreunden Modell. Und der doppelt begabte Schönberg gehörte in München zum Kreis des «Blauen Reiter».

Mauricio Kagel ist zwar im Durchgang zum Treppenhaus ein kurzer Auftritt mit seiner witzigen Hommage zu Ludwig van Beethovens 200. Geburtstag, dem WDR-Film «Ludwig van» von 1970 vergönnt – aber wer mag schon 90 Minuten stehend vor einem kleinen Bildschirm verbringen? Zudem: Dass das Werk in Zusammenarbeit mit Kagels Künstlerfreunden Joseph Beuys, Ursula Burghardt, Robert Filiou Klaus Lindemann, Heinz-Klaus Metzger, Dieter Roth, Otto Tomek und Stefan Wewerka entstand, hätte mannigfaltige Möglichkeiten geboten, das Zusammenspiel unter Kunstschaffenden zu illustrieren.

Mauricio Kagel ist zwar im Durchgang zum Treppenhaus ein kurzer Auftritt mit seiner witzigen Hommage zu Ludwig van Beethovens 200. Geburtstag, dem WDR-Film «Ludwig van» von 1970 vergönnt – aber wer mag schon 90 Minuten stehend vor einem kleinen Bildschirm verbringen? Zudem: Dass das Werk in Zusammenarbeit mit Kagels Künstlerfreunden Joseph Beuys, Ursula Burghardt, Robert Filiou Klaus Lindemann, Heinz-Klaus Metzger, Dieter Roth, Otto Tomek und Stefan Wewerka entstand, hätte mannigfaltige Möglichkeiten geboten, das Zusammenspiel unter Kunstschaffenden zu illustrieren.

Die Kuratorin Heidy Zimmermann und der Kurator Simon Olbert inszenieren ihr Thema in vier Kapiteln. Im ersten Raum zeigen sie Komponisten – unter dem Titel «Eigentümlich fremd» – im Dialog mit historischen Vorbildern, darunter der mittelalterliche Musiker Guillaume de Machaut (gest. 1377), aber auch Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven oder, aus neuerer Zeit, Erik Satie (1866-1925). Sie alle lieferten Material für Bearbeitungen. Besucherinnen und Besucher steht beim Eingang ein Tablet-Computer mit einem speziellen Programm zur Verfügung, das die ausgestellten Notenblätter zum Klingen bringt.

Die Kuratorin Heidy Zimmermann und der Kurator Simon Olbert inszenieren ihr Thema in vier Kapiteln. Im ersten Raum zeigen sie Komponisten – unter dem Titel «Eigentümlich fremd» – im Dialog mit historischen Vorbildern, darunter der mittelalterliche Musiker Guillaume de Machaut (gest. 1377), aber auch Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven oder, aus neuerer Zeit, Erik Satie (1866-1925). Sie alle lieferten Material für Bearbeitungen. Besucherinnen und Besucher steht beim Eingang ein Tablet-Computer mit einem speziellen Programm zur Verfügung, das die ausgestellten Notenblätter zum Klingen bringt.

Im zweiten Raum wird gezeigt, wie Komponisten ihr eigenen Einfälle variierten und weiter entwickelten. Igor Strawinsky war einer der fleissigsten Selbstbearbeiter, wie am Beispiel des Balletts «Der Feuervogel» gezeigt wird, das er mehrfach bearbeitete, um es konzerttauglich zu machen. Das dritte Kapitel befasst sich mit «Anbindungen an die Volksmusik». Es zeigt, wie Komponisten Reisen unternahmen, um die musikalische Volkskultur festzuhalten – wie das zum Beispiel mit wissenschaftlichem Eifer der Ungar Béla Bartok (1881-1945) in Südosteuropa oder der amerikanische Musiker Steve Reich (*1936) im westafrikanischen Ghana betrieb. Beide liessen sich in ihrem Werk durch ihre Erfahrungen nachhaltig inspirieren.

Erstaunlich ist die im vierten Teil der Ausstellung illustrierte Erkenntnis, dass sich Komponisten des 20. Jahrhunderts weniger oft vom Jazz und anderer populärer Musik ihrer Zeit beeinflussen liessen als von älteren Werken der Musikgeschichte oder von der Folklore. Aber es gibt Ausnahmen! In der Ausstellung ist zu sehen und zu hören, wie Dmitri Schostakowitsch ein Orchester den Schlager «Tea for Two» spielen lässt. Auch die Filmindustrie griff – unter Mithilfe der Komponisten – gern auf Konzertstücke zurück. Strawinskys Ballettmusik «Le Sacre du printemps» von 1913 gehört zum Soundtrack des Disney-Films «Fantasia» aus dem Jahr 1940, und György Ligetis (1923-2006) Stück «Atmosphère» von 1961 wurde ausserhalb der Avantgarde-Konzertsäle weltberühmt, als Stanley Kubrick es 1968 in seinen epochemachenden Film «2001: Odyssee im Weltraum» einbaute.

seinen epochemachenden Film «2001: Odyssee im Weltraum» einbaute.

Der Reichtum des musikalischen Teils der Ausstellung RE-SET könnte dem Eindruck Vorschub leisten, der eingangs erwähnte, in drei Räumen konzentrierte «kunsthistorische Prolog» sei bloss als Teaser, laut Wörterbuch ein «Neugier weckendes Werbeelement», für den musikalischen Teil zu verstehen. Ganz falsch! Die Konzentration auf Duchamps ikonische Werke – das Pissbecken «Fountain» von 1917 und der «Flaschentrockner» von 1914 – bringt das Thema der Ausstellung auf einzigartige Weise auf den Punkt. Im ersten Raum dominieren die Wiedergänger der «Fountain», die rund um Duchamps in mehreren Serien gestaltetes Multiple «Boîte-en-valise», ein Mini-Museum in einem Karton-Koffer, versammelt sind. Im zweiten Raum sind teils schwarz-weisse, teils kolorierte Postkarten aus dem Jahr 1917 zu entdecken, die der französische Künstler Saâdane Atif (*1970) gesammelt hat. Alle zeigen ausschliesslich Brunnen im öffentlichen Raum.

Auf ähnlich intensive Art befasst sich die walisische Künstlerin Bethan Huws (*1961) in ihrem Werk mit Marcel Duchamp. Im dritten und grössten Raum des «Prologs» dokumentiert sie ihre Recherchen zu dem bis heute einflussreichen Ahnherrn der Konzeptkunst. Und daneben ist ihr «Forest» von 2008-2009 aufgebaut, ein Wald von Flaschengestellen, über denen die Leuchtschrift «At the Base of the Brain There is a Fountain» signalisiert, was sowohl für die Bildende Kunst als auch für das Musikschaffen gilt: Am Grund des menschlichen Bewusstsein sprudelt eine Quelle der Kreativität.

Zur Ausstellung erschien ein reich illustriertes Katalogbuch. Obert, S. und Zimmermann, H. (Hg.): RE-SET. Rückgriffe und Fortschreibungen in der Musik seit 1900. Eine Publikation der Paul Sacher Stiftung. Mainz 2018 (Schott Music). 328 Seiten, CHF 35.00 (Vorzugspreis während der Ausstellung).

Die Besprechung mit Illustrationen steht hier auch im PDF-Format zur Verfügung.

Illustrationen: Oben: Still aus dem Fernsehfilm von Mauricio Kagel "Ludwig van" (WDR, 1970); Mitte: Béla Bartok transkribiert Volksmelodien (1910er Jahre) © 2018 Bartok Archivum, Budapest; unten: Bethan Huws in ihrem «Forest». © 2018 Jürg Bürgi, Basel.

Sosehr man das Ungleichgewicht bedauern mag: Sehr sehenswert sind die ungleichen Teile der Ausstellung allemal.

Im zweiten Obergeschoss dokumentiert die Sacher-Stiftung, losgelöst von jedem Bezug zur bildenden Kunst, ihre weltweit einzigartige Rolle bei der Erforschung der Musikgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts. Schade, dass die Ausstellung ganz davon absieht, Brücken zwischen den kreativen Welten zu bauen, obwohl sowohl zum Beispiel Igor Strawinsky als auch Arnold Schönberg, die in der Stiftung prominent vertreten sind, enge Beziehungen zur bildenden Kunst pflegten: Strawinsky verglich sein Komponieren mit dem Malen von Bildern; er liess sich von Gemälden inspirieren und sass dutzendfach seinen Künstlerfreunden Modell. Und der doppelt begabte Schönberg gehörte in München zum Kreis des «Blauen Reiter».

Im zweiten Raum wird gezeigt, wie Komponisten ihr eigenen Einfälle variierten und weiter entwickelten. Igor Strawinsky war einer der fleissigsten Selbstbearbeiter, wie am Beispiel des Balletts «Der Feuervogel» gezeigt wird, das er mehrfach bearbeitete, um es konzerttauglich zu machen. Das dritte Kapitel befasst sich mit «Anbindungen an die Volksmusik». Es zeigt, wie Komponisten Reisen unternahmen, um die musikalische Volkskultur festzuhalten – wie das zum Beispiel mit wissenschaftlichem Eifer der Ungar Béla Bartok (1881-1945) in Südosteuropa oder der amerikanische Musiker Steve Reich (*1936) im westafrikanischen Ghana betrieb. Beide liessen sich in ihrem Werk durch ihre Erfahrungen nachhaltig inspirieren.

Erstaunlich ist die im vierten Teil der Ausstellung illustrierte Erkenntnis, dass sich Komponisten des 20. Jahrhunderts weniger oft vom Jazz und anderer populärer Musik ihrer Zeit beeinflussen liessen als von älteren Werken der Musikgeschichte oder von der Folklore. Aber es gibt Ausnahmen! In der Ausstellung ist zu sehen und zu hören, wie Dmitri Schostakowitsch ein Orchester den Schlager «Tea for Two» spielen lässt. Auch die Filmindustrie griff – unter Mithilfe der Komponisten – gern auf Konzertstücke zurück. Strawinskys Ballettmusik «Le Sacre du printemps» von 1913 gehört zum Soundtrack des Disney-Films «Fantasia» aus dem Jahr 1940, und György Ligetis (1923-2006) Stück «Atmosphère» von 1961 wurde ausserhalb der Avantgarde-Konzertsäle weltberühmt, als Stanley Kubrick es 1968 in

Der Reichtum des musikalischen Teils der Ausstellung RE-SET könnte dem Eindruck Vorschub leisten, der eingangs erwähnte, in drei Räumen konzentrierte «kunsthistorische Prolog» sei bloss als Teaser, laut Wörterbuch ein «Neugier weckendes Werbeelement», für den musikalischen Teil zu verstehen. Ganz falsch! Die Konzentration auf Duchamps ikonische Werke – das Pissbecken «Fountain» von 1917 und der «Flaschentrockner» von 1914 – bringt das Thema der Ausstellung auf einzigartige Weise auf den Punkt. Im ersten Raum dominieren die Wiedergänger der «Fountain», die rund um Duchamps in mehreren Serien gestaltetes Multiple «Boîte-en-valise», ein Mini-Museum in einem Karton-Koffer, versammelt sind. Im zweiten Raum sind teils schwarz-weisse, teils kolorierte Postkarten aus dem Jahr 1917 zu entdecken, die der französische Künstler Saâdane Atif (*1970) gesammelt hat. Alle zeigen ausschliesslich Brunnen im öffentlichen Raum.

Auf ähnlich intensive Art befasst sich die walisische Künstlerin Bethan Huws (*1961) in ihrem Werk mit Marcel Duchamp. Im dritten und grössten Raum des «Prologs» dokumentiert sie ihre Recherchen zu dem bis heute einflussreichen Ahnherrn der Konzeptkunst. Und daneben ist ihr «Forest» von 2008-2009 aufgebaut, ein Wald von Flaschengestellen, über denen die Leuchtschrift «At the Base of the Brain There is a Fountain» signalisiert, was sowohl für die Bildende Kunst als auch für das Musikschaffen gilt: Am Grund des menschlichen Bewusstsein sprudelt eine Quelle der Kreativität.

Zur Ausstellung erschien ein reich illustriertes Katalogbuch. Obert, S. und Zimmermann, H. (Hg.): RE-SET. Rückgriffe und Fortschreibungen in der Musik seit 1900. Eine Publikation der Paul Sacher Stiftung. Mainz 2018 (Schott Music). 328 Seiten, CHF 35.00 (Vorzugspreis während der Ausstellung).

Die Besprechung mit Illustrationen steht hier auch im PDF-Format zur Verfügung.

Illustrationen: Oben: Still aus dem Fernsehfilm von Mauricio Kagel "Ludwig van" (WDR, 1970); Mitte: Béla Bartok transkribiert Volksmelodien (1910er Jahre) © 2018 Bartok Archivum, Budapest; unten: Bethan Huws in ihrem «Forest». © 2018 Jürg Bürgi, Basel.

Sofia Hultén im Museum Tinguely

23.01.18 14:34 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Die faszinierende Ausstellung im Museum Tinguely erfordert Geduld beim Schauen und, wenn möglich, sachkundige Erläuterungen, wie sie im sorgfältig gestalteten und reich illustrierten Katalog zu finden sind oder von versierten Sachverständigen bei Führungen vermittelt werden.

Zu den Ausstellungen in Birmingham und Basel erschien ein gemeinsamer Katalog in deutscher und englischer Sprache: Ahlers, L. A. und Watkins, J. (Hg.): Sofia Hultén – Here’s the Answer. What’s the Question?, Birmingham/Basel 2017, 128 Seiten, CHF 28.00

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs steht hier zur Verfügung .

Illustration: Sofia Hultén. © Jürg Bürgi 2018

Schweizer Performancekunst von 1960 bis heute

19.09.17 16:17 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Unter dem Titel «PerformanceProcess» präsentiert das Museum Tinguely in Basel vom 19. September 2017 bis zum 28. Januar 2018 einen Überblick über «60 Jahre Performancekunst in der Schweiz». Die Schau, kuratiert von Jean-Paul Felley und Olivier Kaeser sowie Sévérine Fromaigeat ist eine erweiterte Version eines Festivals, welches das Centre Culturel Suisse in Paris 2015 realisiert hatte. Sie versammelt «über 50 künstlerische Positionen», wie das in den Zeiten der Beliebigkeit genannt wird, um jede Verbindlichkeit zu vermeiden. Ergänzt wird die Präsentation durch eine enge Kooperation mit der Kaserne Basel und der Kunsthalle. Beide Institutionen tragen ihre eigenen Programme zum Projekt bei.

Erwartungsgemäss stehen am Anfang des von Video-Sequenzen und Fotografien dominierten Ausstellungs-Parcours im zweiten Stock Jean Tinguelys grandioses Selbstzerstörungs-Happening in New York, das Weltuntergangs-Show in der Wüste von Nevada und andere Spektakel ähnlichen Kalibers. Gemessen an diesen wegweisenden Werken, haben die jüngeren und jüngsten Performances die grösste Mühe, eine eigenständige, über den grassierenden Narzissmus hinaus weisende Wirkung zu entfalten. Wenn einer sich beim Joggen in einem Tunnel filmen lässt, ein anderer Zauberkunststücke zum Besten gibt und ein Dritter alte Herren im Superman-Outfit ins Gelände schickt, weckt das beim Publikum, wenn’s hoch kommt, ein Achselzucken. Die Ausstellung, sorry, dokumentiert nichts als eine grosse Ratlosigkeit. Wenn alles erlaubt ist, und sich niemand mehr provoziert fühlt, wenn sich Performance-Künstlerinnen und -Künstler in erster Linie auf ihren Körper konzentrieren, wie das an der Medien-Vorbesichtigung behauptet wurde, sind kreative Überraschungen nicht zu erwarten. Die Kunsthalle, kündigte Direktorin Elena Filipovic in ihrem Pressetext an, beende ihr Programm «mit einem grossen Finale in den Nachtstunden des 18. Februar 2018 bis hin in den frühen Morgen des 19. Februar 2018, wenn um 4 Uhr morgens alle Lichter der Stadt für den Morgestraich gelöscht werden – dem rituellen Auftakt der Fastnacht (sic!), Basels ganz eigener ‹Kollektiv-Performance›». Kein Witz? Kein Witz.

Erwartungsgemäss stehen am Anfang des von Video-Sequenzen und Fotografien dominierten Ausstellungs-Parcours im zweiten Stock Jean Tinguelys grandioses Selbstzerstörungs-Happening in New York, das Weltuntergangs-Show in der Wüste von Nevada und andere Spektakel ähnlichen Kalibers. Gemessen an diesen wegweisenden Werken, haben die jüngeren und jüngsten Performances die grösste Mühe, eine eigenständige, über den grassierenden Narzissmus hinaus weisende Wirkung zu entfalten. Wenn einer sich beim Joggen in einem Tunnel filmen lässt, ein anderer Zauberkunststücke zum Besten gibt und ein Dritter alte Herren im Superman-Outfit ins Gelände schickt, weckt das beim Publikum, wenn’s hoch kommt, ein Achselzucken. Die Ausstellung, sorry, dokumentiert nichts als eine grosse Ratlosigkeit. Wenn alles erlaubt ist, und sich niemand mehr provoziert fühlt, wenn sich Performance-Künstlerinnen und -Künstler in erster Linie auf ihren Körper konzentrieren, wie das an der Medien-Vorbesichtigung behauptet wurde, sind kreative Überraschungen nicht zu erwarten. Die Kunsthalle, kündigte Direktorin Elena Filipovic in ihrem Pressetext an, beende ihr Programm «mit einem grossen Finale in den Nachtstunden des 18. Februar 2018 bis hin in den frühen Morgen des 19. Februar 2018, wenn um 4 Uhr morgens alle Lichter der Stadt für den Morgestraich gelöscht werden – dem rituellen Auftakt der Fastnacht (sic!), Basels ganz eigener ‹Kollektiv-Performance›». Kein Witz? Kein Witz.

Illustration: Jean Tinguely, Study for an End of the World, N° 2, 1962

Filmstill aus “David Brinkley’s Journal”, NBC, 1962 © LIFE Magazine; Foto: Life Magazine

Illustration: Jean Tinguely, Study for an End of the World, N° 2, 1962

Filmstill aus “David Brinkley’s Journal”, NBC, 1962 © LIFE Magazine; Foto: Life Magazine

Wim Delvoye im Museum Tinguely

13.06.17 13:40 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Dem belgischen Konzeptkünstler Wim Delvoye, geb. 1965, widmet das Museum Tinguely in Basel vom 13. Juni 2017 bis 1. Januar 2018 die erste grosse Retrospektive in der Schweiz. Die in Zusammenarbeit mit dem MUDAM (Musée d’Art Moderne) in Luxemburg von Andres Pardey kuratierte Schau zeigt Werke eines witzig-kreativen Geistes, der weit mehr kann, als mit seinen inzwischen weltweit berüchtigten Verdauungsmaschinen das Publikum zu provozieren. Das heisst, dass diese aufwändig und wissenschaftlich genau den menschlichen Verdauungsvorgang simulierenden Apparate auch in dieser Ausstellung einen wichtigen Platz einnehmen. Aber sie sind in einen Kontext eingebettet, der die Intention des Künstlers verständlich macht, für alle Menschen, ohne Unterschied der Herkunft und Klasse und für alle gleichermassen lebensnotwendige natürliche Prozesse zu simulieren.  Das Konzept, erläuterte Wim Delvoye bei der Vorbesichtigung, sei stark von seiner Faszination für die Forschung am menschlichen Genom und anderen Errungenschaften der Biomedizin beeinflusst. Wie sich in der Ausstellung zeigt, ist dies allerdings nur eine der Quellen, aus denen sich Delvoyes Imaginationen speisen. Eine zweite sind die traditionellen Handwerke, zum Beispiel die Kunstschnitzerei in Indonesien oder die Porzellanmalerei in Holland. Diese Fertigkeiten nutzt er zur Ironisierung und Verfremdung von Alltagsgegenständen – zum Beispiel, indem er 18 Propangasbehälter wie Delfter Porzellan bemalen oder indem er eine ganze Baustelle mit Schubkarre, Betonmischer und allem weiteren Drum und Dran aus Tropenholz schnitzen lässt. Die dritte Abteilung zelebriert das Ornament in sakraler Brechung: Die nach oben strebende, nach Ansicht von Wim Delvoye, von den europäischen Wäldern inspirierte Gotik als Baustil und Weltanschauung ist hier auf vielfältige Weise präsent: zum Beispiel in den ornamental geschnitzten Lastwagenreifen, in dem «Suppo» genannten, von der Decke hängenden extrem verdrehten neugotischen Kathedralenmodell oder, draussen im Park, im – ebenfalls neugotisch gestalteten – «Cement-Truck», der ganz aus lasergeschnittenen, langsam rostenden Cortenstahl-Platten zusammengesetzt ist.

Das Konzept, erläuterte Wim Delvoye bei der Vorbesichtigung, sei stark von seiner Faszination für die Forschung am menschlichen Genom und anderen Errungenschaften der Biomedizin beeinflusst. Wie sich in der Ausstellung zeigt, ist dies allerdings nur eine der Quellen, aus denen sich Delvoyes Imaginationen speisen. Eine zweite sind die traditionellen Handwerke, zum Beispiel die Kunstschnitzerei in Indonesien oder die Porzellanmalerei in Holland. Diese Fertigkeiten nutzt er zur Ironisierung und Verfremdung von Alltagsgegenständen – zum Beispiel, indem er 18 Propangasbehälter wie Delfter Porzellan bemalen oder indem er eine ganze Baustelle mit Schubkarre, Betonmischer und allem weiteren Drum und Dran aus Tropenholz schnitzen lässt. Die dritte Abteilung zelebriert das Ornament in sakraler Brechung: Die nach oben strebende, nach Ansicht von Wim Delvoye, von den europäischen Wäldern inspirierte Gotik als Baustil und Weltanschauung ist hier auf vielfältige Weise präsent: zum Beispiel in den ornamental geschnitzten Lastwagenreifen, in dem «Suppo» genannten, von der Decke hängenden extrem verdrehten neugotischen Kathedralenmodell oder, draussen im Park, im – ebenfalls neugotisch gestalteten – «Cement-Truck», der ganz aus lasergeschnittenen, langsam rostenden Cortenstahl-Platten zusammengesetzt ist.

Zur Ausstellung erschien ein reich illustrierter Katalog mit sachkundigen deutsch/englischen Texten.

Andres Pardey (Hrsg. für das Museum Tinguely): Wim Delvoye, Paris 2017 (Somogy éditions d’art), 224 Seiten, CHF48.00.

Eine Besprechung der Ausstellung und des Katalogs gibt es hier.

Illustration: Wim Delvoye: Ohne Titel (Geschnitzter LKW-Reifen) 2013 (Detail). Foto © Jürg Bürgi, 2017.

Zur Ausstellung erschien ein reich illustrierter Katalog mit sachkundigen deutsch/englischen Texten.

Andres Pardey (Hrsg. für das Museum Tinguely): Wim Delvoye, Paris 2017 (Somogy éditions d’art), 224 Seiten, CHF48.00.

Eine Besprechung der Ausstellung und des Katalogs gibt es hier.

Illustration: Wim Delvoye: Ohne Titel (Geschnitzter LKW-Reifen) 2013 (Detail). Foto © Jürg Bürgi, 2017.

Kapelle für Tinguelys «Mengele Totentanz» und ein Vorraum von Jérôme Zonder

07.06.17 16:34 Abgelegt in:Kunst und Kultur

«Mengele Totentanz» nannte Jean Tinguely seine aus Trümmern des im August 1986 abgebrannten Bauernhofes seiner Nachbarn in Neyruz (FR) gestaltete Skulpturengruppe. Sie entstand nach und nach, zuerst der Hochaltar aus einer zur Unkenntlichkeit deformierten Maisernte-Maschine der Marke «Mengele», und die vier «Ministranten»: «der Bischof», «der Fernseher», «die Gemütlichkeit» und «die Schnapsflasche». Während «der Bischof», zusammengebaut aus Motorsäge, Bajonett und Karabinerlauf, Tinguelys Überzeugung von der Komplizenschaft der katholischen Kirche mit der Mord-Maschinerie der Nazis verkörpert, symbolisieren die drei anderen Skulpturen, wie Roland Wetzel im neuen Katalog zur Werkgruppe schreibt, «das Unpolitische». Sie stehen «für den individuellen Rückzug ins Private oder für die Meinungsbildung am Stammtisch, die Mechanismen der Ausgrenzung in Gang setzen kann und damit Populismus und Totalitarismen durch Ignoranz begünstigt». Auch die 13 weiteren Teile versinnbildlichen den Totentanz und ihren Tanzmeister Josef Mengele, der auf der Rampe im Vernichtungslager Auschwitz ungezählte Juden aus ganz Europa in die Gaskammern schickte.

Als angemessenen Ausstellungsraum für den «Mengele Totentanz», stellte sich Jean Tinguely zeitlebens eine Kapelle vor, nachdem er das Ensemble 1987 in Venedig, im Rahmen einer Retrospektive im Palazzo Grassi in Venedig in der gegenüber am Canale Grande liegenden Kirche San Samuele präsentiert hatte. Ein Jahr später überzeugte er seine Freunde Paul Sacher und Fritz Gerber, dass die Werkgruppe zusammenbleiben und im besonders totentanz-affinen Basel ausgestellt werden sollte. Tatsächlich kaufte die Firma Hoffmann-La Roche einen Teil der Skulpturen und Tinguely versprach, den verbliebenen Rest der Gruppe beizusteuern. Er entwarf einen Kapellenraum unter Paul Sachers Anwesen auf dem Schönenberg. Als Tinguely 1991 starb, kam das Werk als eines der ersten in das von der Roche finanzierte und von Mario Botta gebaute Tinguely-Museum.

Als angemessenen Ausstellungsraum für den «Mengele Totentanz», stellte sich Jean Tinguely zeitlebens eine Kapelle vor, nachdem er das Ensemble 1987 in Venedig, im Rahmen einer Retrospektive im Palazzo Grassi in Venedig in der gegenüber am Canale Grande liegenden Kirche San Samuele präsentiert hatte. Ein Jahr später überzeugte er seine Freunde Paul Sacher und Fritz Gerber, dass die Werkgruppe zusammenbleiben und im besonders totentanz-affinen Basel ausgestellt werden sollte. Tatsächlich kaufte die Firma Hoffmann-La Roche einen Teil der Skulpturen und Tinguely versprach, den verbliebenen Rest der Gruppe beizusteuern. Er entwarf einen Kapellenraum unter Paul Sachers Anwesen auf dem Schönenberg. Als Tinguely 1991 starb, kam das Werk als eines der ersten in das von der Roche finanzierte und von Mario Botta gebaute Tinguely-Museum.

Was dort bis heute fehlte, war ein ganz auf den «Mengele Totentanz» zugeschnittener Ort. Diesen hat das «Museum Tinguely», wie es nun offiziell und mit frischem Logo heisst, in einem neu eingebauten Raum geschaffen. Tinguely, darf man annehmen, hätte seine Freunde daran: Die neue Kapelle ist dunkel und düster, gerade gross genug, um ein eindrückliches sowohl visuelles als auch akustisches Erlebnis zu ermöglichen.

Es ist ein Glücksfall, dass zur Eröffnung des neuen Ausstellungsraums der Pariser Künstler Jérôme Zonder (*1974) den Vorraum gestaltete. Im Foyer des Totentanzes – in seinem «Dancing Room» – zeigt Zonder vom 6. Juni bis 1. November 2017 eine Art Ballsaal der organisierten und der individuellen Grausamkeit. Drei Seiten sind mit Bildern des Schreckens bedeckt. Die schwarz-weissen Bleistift-, Kohle- und Fingerabdruck-Zeichnungen orientieren sich teils an Filmszenen, an tief im kollektiven Gedächtnis verankerten Kriegsbildern oder auch an einer aus dem Basler Kunstmuseum bekannten Totentanz-Darstellung von Hans Baldung Grien (1484-1545) aus der Zeit um 1520. Das kleine, rund 31 mal 19 Zentimeter messende, farbige Tafelbild, hat Zonder überlebensgross schwarz-weiss, neu interpretiert. Auch die übrigen Exponate bestechen durch Zonders einzigartiges Zeichentalent und seine technische Fertigkeit.

Fingerabdruck-Zeichnungen orientieren sich teils an Filmszenen, an tief im kollektiven Gedächtnis verankerten Kriegsbildern oder auch an einer aus dem Basler Kunstmuseum bekannten Totentanz-Darstellung von Hans Baldung Grien (1484-1545) aus der Zeit um 1520. Das kleine, rund 31 mal 19 Zentimeter messende, farbige Tafelbild, hat Zonder überlebensgross schwarz-weiss, neu interpretiert. Auch die übrigen Exponate bestechen durch Zonders einzigartiges Zeichentalent und seine technische Fertigkeit.

Auch in Zukunft sollen junge Kunstschaffende Gelegenheit erhalten, den Vorraum zum «Mengele Totentanz» im Dialog mit Tinguelys Werk zu gestalten.

Eine Publikation über Jérôme Zonder aus der édition Galerie Eva Hober, Paris, ist angekündigt.

Zur Neueinrichtung von Tinguelys «Mengele Totentanz» erschien auf Deutsch, Französisch und Englisch eine Publikation mit aktuellen Texten von Sophie Oosterwijk, Sven Keller, Roland Wetzel und dem Nachdruck eines Gesprächs, das Margrit Hahnloser 1988 mit Jean Tinguely über den Totentanz führte.

Museum Tinguely (Hrsg.): Mengele Totentanz. Heidelberg, Berlin 2017 (Kehrer Verlag), 64 Seiten, CHF 24.00 (Museumsausgabe), ca. €22.00 (Buchhandel).

Illustrationen: Jérôme Zonder: Eingangsbereich zum «Mengele Totentanz» © Bild Jürg Bürgi, 2017; unten links: Hans Baldung Grien: Tod und Frau (1518-1520, Kunstmuseum Basel), rechts: Jérôme Zonder: Tod und Frau nach Baldung Grien (2017).

Was dort bis heute fehlte, war ein ganz auf den «Mengele Totentanz» zugeschnittener Ort. Diesen hat das «Museum Tinguely», wie es nun offiziell und mit frischem Logo heisst, in einem neu eingebauten Raum geschaffen. Tinguely, darf man annehmen, hätte seine Freunde daran: Die neue Kapelle ist dunkel und düster, gerade gross genug, um ein eindrückliches sowohl visuelles als auch akustisches Erlebnis zu ermöglichen.

Es ist ein Glücksfall, dass zur Eröffnung des neuen Ausstellungsraums der Pariser Künstler Jérôme Zonder (*1974) den Vorraum gestaltete. Im Foyer des Totentanzes – in seinem «Dancing Room» – zeigt Zonder vom 6. Juni bis 1. November 2017 eine Art Ballsaal der organisierten und der individuellen Grausamkeit. Drei Seiten sind mit Bildern des Schreckens bedeckt. Die schwarz-weissen Bleistift-, Kohle- und

Auch in Zukunft sollen junge Kunstschaffende Gelegenheit erhalten, den Vorraum zum «Mengele Totentanz» im Dialog mit Tinguelys Werk zu gestalten.

Eine Publikation über Jérôme Zonder aus der édition Galerie Eva Hober, Paris, ist angekündigt.

Zur Neueinrichtung von Tinguelys «Mengele Totentanz» erschien auf Deutsch, Französisch und Englisch eine Publikation mit aktuellen Texten von Sophie Oosterwijk, Sven Keller, Roland Wetzel und dem Nachdruck eines Gesprächs, das Margrit Hahnloser 1988 mit Jean Tinguely über den Totentanz führte.

Museum Tinguely (Hrsg.): Mengele Totentanz. Heidelberg, Berlin 2017 (Kehrer Verlag), 64 Seiten, CHF 24.00 (Museumsausgabe), ca. €22.00 (Buchhandel).

Illustrationen: Jérôme Zonder: Eingangsbereich zum «Mengele Totentanz» © Bild Jürg Bürgi, 2017; unten links: Hans Baldung Grien: Tod und Frau (1518-1520, Kunstmuseum Basel), rechts: Jérôme Zonder: Tod und Frau nach Baldung Grien (2017).

Haroon Mirza/hrm199 Ltd. im Museum Tinguely

09.06.15 15:11 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Zur Ausstellung erschien ein Katalog, der das prozesshafte Kunstverständnis von Haroon Mirza und seiner «hrm199 Ltd.» perfekt widerspiegelt. Er bietet gleichzeitig ein Werkverzeichnis und eine Beschreibung des Entstehens der aktuellen Ausstellung. Roland Wetzel, Sandra Beate Reimann (Hrsg.): Haroon Mirza/hrm199 Ltd. Basel/Köln 2015 (Museum Tinguely/Snoeck Verlagsgesellschaft mbH), 408 Seiten, CHF 48.00 (Museumspreis),

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs befindet sich hier.

Illustration: © La Nouvelle République, 18.7.2013

Poesie der Grossstadt: Die Affichistes im Museum Tinguely

21.10.14 19:52 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Sie gehörten zu den innovativsten, von neuen Ideen strotzenden Künstlern in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Sie waren dabei, als der Kunstkritiker und grosse Anreger Pierre Restany (1930–2003) am 27. Oktober 1960 in der Wohnung von Yves Klein (1928-1962) sein Manifest eines «Nouveau Réalisme» vorlegte, um sie – darunter auch Arman, Martial Raysse, Jean Tinguely und Daniel Spoerri – zu einer Künstlergruppe zu formen. Und gleichwohl sind ihre Namen hierzulande (und auch in Deutschland) kaum bekannt: François Dufrêne (1930–1982), Raymond Hains (1926–2005) und Jacques Villeglé (geb. 1926). Später kamen noch der Italiener Mimmo Rotella und der Deutsche Wolf Vostell dazu. Unter dem Titel «Poesie der Grossstadt – Die Affichisten» ermöglicht das Museum Tinguely in Basel einen umfassenden Einblick in das Schaffen dieser Anti-Maler, die als eine Art Stadtindianer von der Sonne gebleichte, vom Regen aufgeweichte und von Vandalen verunstaltete Plakate von Mauern und Zäunen rissen, um sie als urbane Zeitzeugnisse zu bearbeiten und auszustellen. Die von Roland Wetzel, Direktor des Museums Tinguely in Basel, und Esther Schlicht, Kuratorin und Ausstellungsleiterin der Schirn Kunsthalle in Frankfurt am Main, gemeinsam konzipierte Schau gibt vom 22. Oktober 2014 bis 17. Januar 2015 in Basel (und danach in Frankfurt) einen umfassenden Einblick in das künstlerische Universum dieser ausgeprägten Individualisten, die sich zum Ziel setzten, gemeinsam den Kunstbetrieb auf eine höhere, alle möglichen Ausdrucksformen verbindende Stufe zu heben. Die Décollage, das Abreissen und weiter bearbeiten des städtischen Plakatmülls, war nur eine ihrer Methoden. Sie experimentierten, allein oder in Gruppen, mit Auftritten als Poeten, welche – ähnlich wie seinerzeit die Dadaisten – die Grenzen des sprachlichen Ausdrucks erforschten, oder sie widmeten sich mit grösstem Enthusiasmus dem Film und der Fotografie. Mit grossem Geschick führen die Ausstellungsmacher die Besucher durch Themen und Räume und zeigen die ungeheure Vielfalt der affichistischen Formen – von der kleinformatigen, etüdenhaften Dekonstruktion bis zum grossformatigen, marktschreierischen Auftritt. In allen Fällen überzeugt die bildnerische Präsenz der zwischen 1946 und 1968 entstandenen Werke. Es ist dem Museum Tinguely (und später der Schirn Kunsthalle) hoch anzurechnen, dass sie sich auf dieses anspruchsvolle Projekt, das sich ganz auf die Präsentation einer ausserhalb Frankreichs in Vergessenheit geratenen Kunstrichtung konzentriert, eingelassen haben.