Kunst und Kultur

«Dan Flavin – Widmungen aus Licht» im Kunstmuseum Basel

03.03.24 11:16

Während seiner weitgehend autodidaktischen künstlerischen Lehrjahre hielt sich Flavin mit Aushilfsjobs in New Yorker Museen über Wasser. Er arbeitete in der Poststelle des Guggenheim-Museums, wo er den Maler Ward Jackson (1928-2004) kennenlernte, der zu einem wichtigen Berater und Freund wurde. Später jobbte er im Museum of Modern Art als Aufseher und Liftboy und machte Bekanntschaft mit den Künstlern Sol LeWitt (1928-2007), Michael Venezia (geb. 1937), Robert Ryman (1930-2029), Ralph Iwamoto (1927-2013) und Robert Mangold (geb. 1937). Einige Zeit später begegnete er auch Donald Judd (1928-1994), mit dem er immer freundschaftlich verbunden blieb.

In späteren Jahren integrierte der Künstler seine Werke oft in einen bestimmten architektonischen Kontext – so wie im Innenhof des Basler Kunstmuseums. Die peinliche Geschichte dieser Installation dokumentiert Arthur Fink im Katalog. Sie beginnt mit einer vom damaligen Direktor Carlo Huber (1932-1976) kuratierten Ausstellung von Installationen Flavins in der Basler Kunsthalle und einer parallel von Direktor Franz Meyer (1919-2007) eingerichteten Präsentation grafischer Arbeiten im Kunstmuseum, die der Künstler mit Federzeichnungen des Reisläufers, Goldschmids und Künstlers Urs Graf (1485-1528) aus dem Kupferstichkabinett ergänzte. Für die Ausstellung entwickelte Flavin für den Innenhof des Museums die Installation «untitled (in memory of Urs Graf)». Am 9. Mai 1975 lehnte die Kunstkommission der Öffentlichen Kunstsammlung das Angebot ab, das Werk zu erwerben, und Ende Juni fand auch das Angebot einer Schenkung «durch eine Stiftung in Amerika» einstimmig kein Gehör. Als Grund sind im Protokoll nicht weiter ausgeführte «künstlerische Gesichtspunkte» erwähnt. Flavin war enttäuscht und schrieb das Debakel in einem Brief an Carlo Huber internen Machtkämpfen in der Kommission zu. Dabei, so seine Überzeugung, hätten die leuchtenden Röhren verdammt gut gepasst: «But after all, all of those lofty and low-down tubes seemed to me to exist oh so definitely dramatically well in that damned drab setting. Amen!» Dabei blieb es – vorerst. Die «Dia Art Foundation», die sich der Unterstützung zeitgenössischer Kunst verschrieben hatte, kaufte das Werk schliesslich an und bat 1980 die Kommission um Wiedererwägung ihres Entscheids. Diesmal war die Mehrheit der Meinung, man könne nicht ein zweites Mal nein sagen. «Mehr aus diplomatischen Erwägungen denn aus inhaltlicher Überzeugung», wie Fink schreibt, akzpetierte das Gremium das Geschenk. Es bestehe damit ja keine Verpflichtung, heisst es schlaumeierisch im Protokoll vom 11. August 1980, «die Installation anzuzünden». Und: Das Werk sei «ohnehin nur am Abend sichtbar, also zu einer Zeit, in der das Museum in der Regel geschlossen ist.» Das ist falsch, wie jetzt, wenn die Lichtskulptur leuchtet, zu sehen ist. (Übrigens: Die naheliegende Vermutung, dass die Kunstkommission Flavins Werk aus Furcht vor öffentlicher Aufregung ablehnte, ist wahrscheinlich falsch. Denn ebenfalls 1980 erwarb sie, mit einem Zusatzkredit der öffentlichen Hand, Brancusis «Torso einer jungen Frau» und nahm einen Shitstorm inklusive Fasnachtsspott ohne weiteres in Kauf.)

Zur Ausstellung ist im Verlag Walther König, Köln, für Mai ein Katalog angekündigt: Helfenstein, J., Osadtschy, O. (Hrsg): Dan Flavin - Widmungen aus Licht / Dedications in Lights. Köln 2024, 256 Seiten, €49.00.

Der Presse standen die Fahnen der Katalog-Texte zur Verfügung.

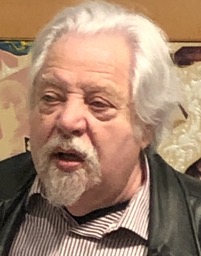

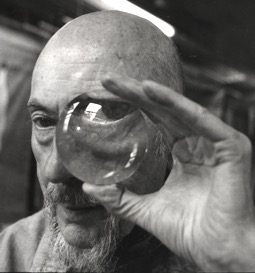

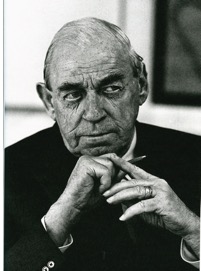

Illustrationen von oben nach unten: Porträt Dan Flavin (Ausschnitt, Foto: Stephen Flavin https://www.spiegel.de/fotostrecke/lichtmaler-dan-flavin-minimaler-aufwand-maximaler-effekt-fotostrecke-17497.html 21.11.2006); «the diagonal of May 25, 1963 (to Constantin Brancusi)», Flavins erste Leuchtstoffröhren-Installation, die ihn als Künstler etablierte. (Foto: https://www.spiegel.de/fotostrecke/lichtmaler-dan-flavin-minimaler-aufwand-maximaler-effekt-fotostrecke-17497.html, 21.11.2006); «Monument for V. Tatlin VII (1964)» (Foto aus der Ausstellung, © 2024, Jürg Bürgi, Basel); «untitled (in memory of Urs Graf)» (1975) im Innenhof des Kunstmuseums Basel (Foto © 2024 Jürg Bürgi, Basel).

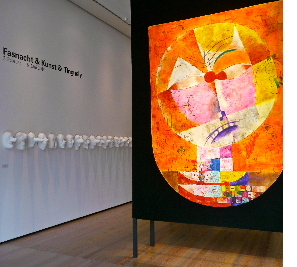

Wege zum Paradies – Otto Piene im Museum Tinguely

08.02.24 14:51

Vom 7. Februar bis 12. Mai 2024 zeigt das Museum Tinguely in Basel unter dem Titel «Wege zum Paradies» eine umfangreiche Retrospektive auf das Werk des deutschen Künstlers Otto Piene (1928-20214). Seine riesigen, raumgreifenden Installationen waren Ausdruck seiner Überzeugung, dass Kunstschaffende eine Verantwortung für den Zustand der Welt im Allgemeinen und für das Zusammenleben der Menschen im Besonderen zu tragen haben. Zusammen mit dem Bildhauer und Maler Heinz Mack (geb. 1931) gründete Piene 1958 in Düsseldorf die Gruppe ZERO, der sich drei Jahre später auch der Objektkünstler Günther Uecker (geb. 1930) anschloss. Das gemeinsame Ziel sah die Gruppe darin, die materiellen und seelischen Verheerungen des Zweiten Weltkriegs hinter sich zu lassen und an einem Nullpunkt neu anzufangen. «Ja», schrieb Otto Piene 1961 in der dritten Nummer der Zeitschrift «ZERO», «Ich träume von einer besseren Welt. Sollte ich von einer schlechteren träumen?» Nach Angaben der Kuratorinnen Sandra Beate Reimann und Lauren Elizabeth Hanson stellt die thematisch aufgebaute Ausstellung den Wunsch Peines in den Mittelpunkt, eine harmonischere, friedvollere und nachhaltige Welt zu gestalten. Dabei wird – unter anderem anhand von 24 seiner Skizzenbücher – versucht, die Schaffensperioden bis 1966 in Düsseldorf und anschliessend am Center for Advanced Visual Studies (CAVS) am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge näher als bisher üblich zusammenzusehen.

Das Publikum lernt Piene zunächst auf der Barka, die zu den ersten Ausstellungsräumen führt, in einer ausführlichen Präsentation seiner Lebens- und Schaffensdaten kennen, bevor ihm anhand von Zeichnungen aus einem frühen seiner insgesamt 72 Skizzenbüchern die Faszination des Künstlers für Dunkelheit und Licht vermittelt wird. Kein Zweifel die Zeit, die der erst 16-Jährige als Flak-Helfer ab 1944 in der Wehrmacht verbrachte, prägten sowohl seine Persönlichkeit als auch seine künstlerische Inspiration. Die Arbeit «Lichtraum mit Mönchengladbachwand» (1963-2013) zeigt beispielhaft, was damit gemeint ist. Das Werk weist nicht nur auf die Erinnerungen an die intensive Beobachtung des (immer bedrohlich erscheinenden) Nachthimmels zurück, sondern auch auf die Beschäftigung mit Rasterpunkten voraus. Er nutzte sie einerseits, um Bildflächen dreidimensional zu strukturieren, anderseits aber auch, um sie in Form ausgestanzter Löcher zum Lichtmalen zu nutzen.

Das Publikum lernt Piene zunächst auf der Barka, die zu den ersten Ausstellungsräumen führt, in einer ausführlichen Präsentation seiner Lebens- und Schaffensdaten kennen, bevor ihm anhand von Zeichnungen aus einem frühen seiner insgesamt 72 Skizzenbüchern die Faszination des Künstlers für Dunkelheit und Licht vermittelt wird. Kein Zweifel die Zeit, die der erst 16-Jährige als Flak-Helfer ab 1944 in der Wehrmacht verbrachte, prägten sowohl seine Persönlichkeit als auch seine künstlerische Inspiration. Die Arbeit «Lichtraum mit Mönchengladbachwand» (1963-2013) zeigt beispielhaft, was damit gemeint ist. Das Werk weist nicht nur auf die Erinnerungen an die intensive Beobachtung des (immer bedrohlich erscheinenden) Nachthimmels zurück, sondern auch auf die Beschäftigung mit Rasterpunkten voraus. Er nutzte sie einerseits, um Bildflächen dreidimensional zu strukturieren, anderseits aber auch, um sie in Form ausgestanzter Löcher zum Lichtmalen zu nutzen.

Am Ende der 1950er- und zu Beginn der 1960er-Jahre begann sich die Avantgarde zu vernetzen, und Düsseldorf war eines ihrer Zentren: 1959 eröffnete Otto Piene seine erste Einzelausstellung, auf der er Rasterbilder und Rauchzeichnungen zeigte und sein «archaisches Lichtballett» aufführte».Ab 1961 sorgte Joseph Beuys als Professor der Kunstakademie mit ersten Happenings und im Februar1963 mit einem internationalen FLUXUS-Fest für Aufsehen. Mit dabei war damals auch Daniel Spoerri, mit Jean Tinguely einer der Begründer der Bewegung des Nouveau Réalisme, zu der die ZERO-Bewegung früh Beziehungen pflegte, wie ein Bild aus dem Jahr 1959 von der Vernissage der Ausstellung «Vision in Motion – Motion in Vision» im Antwerpener Hessenhuis belegt. (Zu sehen sind Margaret und Heinz Mack und Otto Piene, daneben Jean Tinguely und Daniel Spoerri, Pol Bury, Yves Klein und Emmett Williams.)

Am Ende der 1950er- und zu Beginn der 1960er-Jahre begann sich die Avantgarde zu vernetzen, und Düsseldorf war eines ihrer Zentren: 1959 eröffnete Otto Piene seine erste Einzelausstellung, auf der er Rasterbilder und Rauchzeichnungen zeigte und sein «archaisches Lichtballett» aufführte».Ab 1961 sorgte Joseph Beuys als Professor der Kunstakademie mit ersten Happenings und im Februar1963 mit einem internationalen FLUXUS-Fest für Aufsehen. Mit dabei war damals auch Daniel Spoerri, mit Jean Tinguely einer der Begründer der Bewegung des Nouveau Réalisme, zu der die ZERO-Bewegung früh Beziehungen pflegte, wie ein Bild aus dem Jahr 1959 von der Vernissage der Ausstellung «Vision in Motion – Motion in Vision» im Antwerpener Hessenhuis belegt. (Zu sehen sind Margaret und Heinz Mack und Otto Piene, daneben Jean Tinguely und Daniel Spoerri, Pol Bury, Yves Klein und Emmett Williams.)

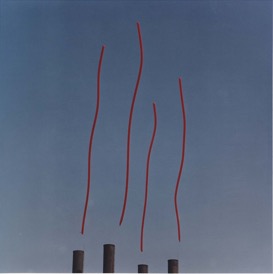

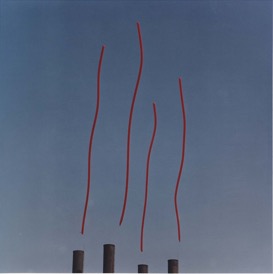

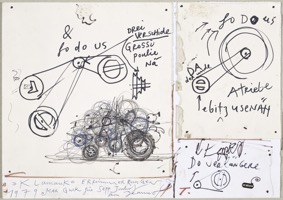

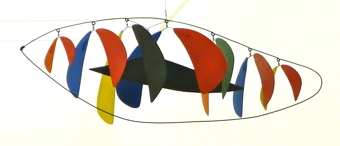

Bei allen Verschiedenheiten waren sich die jungen Künstlerinnen und Künstler einig, dass die Kunst in die Öffentlichkeit gehört – ganz im Sinne der Gruppe ZERO im Streben nach einer besseren Welt. 1964 übernahm Otto Piene in Philadelphia eine Gastprofessur, und ein Jahr später zog er weiter nach New York. 1968 etablierte Piene, inzwischen Direktor des »Center for Advanced Visual Studies (CAVS)» auf einem Sportfeld des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge mit dem «Light Line Experiment» die «Sky Art». 1972 entstand für die Schlusszeremonie der Olympischen Spiele in München der «Olympische Regenbogen». In späteren Jahren entwickelte sich die Idee, ganz im Sinn des CAVS-Konzepts, zu mannigfaltigen Interventionen mit zum Teil riesigen luftgefüllten Ballonskulpturen in der Landschaft. (Die Verwandtschaft mit einzelnen von Christos Projekten wäre vielleicht einer näheren Betrachtung wert.) Pienes Arbeiten, sowohl in den USA als auch in Europa, wo ihm sein Düssledorfer Atelier immer zur Verfügung blieb, zeigten im Lauf der Jahre eine grosse Vielfalt. Gemeinsam blieb ihnen, dass sie in ihrer grossen Mehrheit den öffentlichen Raum bespielten. Die in der Ausstellung gezeigten «Fleurs du Mal» oder auch die «Lichtblumen» gehören zu den Ausnahmen. So eindrücklich sie sind, können sie die Wirkung der Openair-Skulpturen – neben den bereits erwähnten – zum Beispiel, besonders eindrücklich, die «Black Stacks Helium Sculptures», die am 30. Oktober 1976 in Form von 90 Meter hoch in den Himmel ragenden heliumgefüllte Polyethylen-Schläuche über den vier Kaminen der Southeast Steam Plant in Minneapolis schwebten. (Das Basler Publikum kennt die Bilder bereits aus der Ausstellung «Territories of Waste», die – ebenfalls kuratiert von Sandra Beate Reimann – vom 14.9.2022 bis 8.1.2023 zu sehen waren.) Nun werden auch die Ideenskizzen Pienes zu diesem spektakulären Projekt gezeigt. Das ist nur ein Beleg dafür, wie fruchtbar sich die Zusammenarbeit der Basler Kuratorin mit ihrer amerikanischen Kollegin Lauren Hanson, einer eminenten Kennerin von Pienes gezeichnetem Ideen-Fundus, auswirkte.

Experiment» die «Sky Art». 1972 entstand für die Schlusszeremonie der Olympischen Spiele in München der «Olympische Regenbogen». In späteren Jahren entwickelte sich die Idee, ganz im Sinn des CAVS-Konzepts, zu mannigfaltigen Interventionen mit zum Teil riesigen luftgefüllten Ballonskulpturen in der Landschaft. (Die Verwandtschaft mit einzelnen von Christos Projekten wäre vielleicht einer näheren Betrachtung wert.) Pienes Arbeiten, sowohl in den USA als auch in Europa, wo ihm sein Düssledorfer Atelier immer zur Verfügung blieb, zeigten im Lauf der Jahre eine grosse Vielfalt. Gemeinsam blieb ihnen, dass sie in ihrer grossen Mehrheit den öffentlichen Raum bespielten. Die in der Ausstellung gezeigten «Fleurs du Mal» oder auch die «Lichtblumen» gehören zu den Ausnahmen. So eindrücklich sie sind, können sie die Wirkung der Openair-Skulpturen – neben den bereits erwähnten – zum Beispiel, besonders eindrücklich, die «Black Stacks Helium Sculptures», die am 30. Oktober 1976 in Form von 90 Meter hoch in den Himmel ragenden heliumgefüllte Polyethylen-Schläuche über den vier Kaminen der Southeast Steam Plant in Minneapolis schwebten. (Das Basler Publikum kennt die Bilder bereits aus der Ausstellung «Territories of Waste», die – ebenfalls kuratiert von Sandra Beate Reimann – vom 14.9.2022 bis 8.1.2023 zu sehen waren.) Nun werden auch die Ideenskizzen Pienes zu diesem spektakulären Projekt gezeigt. Das ist nur ein Beleg dafür, wie fruchtbar sich die Zusammenarbeit der Basler Kuratorin mit ihrer amerikanischen Kollegin Lauren Hanson, einer eminenten Kennerin von Pienes gezeichnetem Ideen-Fundus, auswirkte.

Der umfassende Ansatz ermöglicht dem Publikum auf dem Ausstellungsparcours immer wieder Déjà-Vu-Begegnungen. So übertrug der Künstler das Konzept der Rasterbilder vom Ende der 1950er-Jahre 1973 auf den Entwurf zur Fassadengestaltung des Westfälischen Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte in Münster. Ein anderes Motiv, Ikarus’ Traum vom Fliegen und sein Sturz in den Tod, ist in mannigfacher Form im Werk Pienes präsent: in Zeichnungen aus den 1970er- und 1980er-Jahren, aber auch in verschiedenen Happenings, bei denen Piene zum Beispiel am 9. Januar 1969 für einen lokalen TV-Sender in Boston unter dem Titel «Manned Helium Sculpture» ein Lichtballett inszenierte, bei dem die 17jährige Susan Peters an Helium-Ballons 13 Meter hoch am Nachthimmel schwebte. Eine Weiterentwicklung dieses Konzepts war 1982 der – später auch andernorts gezeigte – «Sky Event», bei dem die Cellistin Charlotte Moorman, angegurtet und und durch Hilfskräfte gesichert, 30 Meter über dem Boden auf ihrem Instrument atonale Improvisationen zum Besten gab.

Der umfassende Ansatz ermöglicht dem Publikum auf dem Ausstellungsparcours immer wieder Déjà-Vu-Begegnungen. So übertrug der Künstler das Konzept der Rasterbilder vom Ende der 1950er-Jahre 1973 auf den Entwurf zur Fassadengestaltung des Westfälischen Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte in Münster. Ein anderes Motiv, Ikarus’ Traum vom Fliegen und sein Sturz in den Tod, ist in mannigfacher Form im Werk Pienes präsent: in Zeichnungen aus den 1970er- und 1980er-Jahren, aber auch in verschiedenen Happenings, bei denen Piene zum Beispiel am 9. Januar 1969 für einen lokalen TV-Sender in Boston unter dem Titel «Manned Helium Sculpture» ein Lichtballett inszenierte, bei dem die 17jährige Susan Peters an Helium-Ballons 13 Meter hoch am Nachthimmel schwebte. Eine Weiterentwicklung dieses Konzepts war 1982 der – später auch andernorts gezeigte – «Sky Event», bei dem die Cellistin Charlotte Moorman, angegurtet und und durch Hilfskräfte gesichert, 30 Meter über dem Boden auf ihrem Instrument atonale Improvisationen zum Besten gab.

Insgesamt ist der Rückblick auf Otto Piene und sein Werk als eine überaus gut gelungene Hommage zu werten. Das betrifft sowohl das Konzept, das gesamte Werk in seiner Vielfalt darzustellen, als auch das Bestreben, die thematischen Kontinuitäten – unter anderem anhand der Skizzenbücher – sichtbar zu machen.

Zur Ausstellung erschien ein sehr schön gestalteter zweisprachiger Katalog mit einem ausführlichen biografischen Teil sowie Aufsätzen der Kuratorinnen und anderen Expertinnen:

Lauren Elizabeth Hanson (Hrsg. für Das Museum Tinguely, Basel): Otto Piene – Wege zum Paradies/Paths to Paradise. Basel/München 2024 (Hirmer Verlag), 288 Seiten, €49.90

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung unter Berücksichtigung des Katalogs ist geplant.

Illustrationen (von oben): Otto Piene, Lichtraum mit Möchengladbachwand (1963-2013), Otto Piene Estate, Courtesy Sprüth Magers, ©Pro Litteris, Zürich, 2024. Eröffnung der Ausstellung «Vision in Motion – Motion in Vision» im Hessenhuis, Antwerpen 1969, ©bpl, Foto Charles Wilp. Otto Piene, Testinstallation Olympischer Regenbogen, 1972, St. Paul, MN, USA, 1. Augsut 1972, ©Pro Litteris, Zürich, Otto Piene Estate, Foto: Jean Nelson, Otto Piene Archiv. Otto Piene: Untitled (bleed-through of previous page, left page); Untitled (fall of Icarus, right page), Harvard Art Museums/Busch-Resinger Museum, Schenkung von Elizbeth Goldring Piene ©2024 Pro Litteris Zürich, Otto Piene Estate, Foto © President and Fellows of Harvard College 2019.35.9

Bei allen Verschiedenheiten waren sich die jungen Künstlerinnen und Künstler einig, dass die Kunst in die Öffentlichkeit gehört – ganz im Sinne der Gruppe ZERO im Streben nach einer besseren Welt. 1964 übernahm Otto Piene in Philadelphia eine Gastprofessur, und ein Jahr später zog er weiter nach New York. 1968 etablierte Piene, inzwischen Direktor des »Center for Advanced Visual Studies (CAVS)» auf einem Sportfeld des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge mit dem «Light Line

Insgesamt ist der Rückblick auf Otto Piene und sein Werk als eine überaus gut gelungene Hommage zu werten. Das betrifft sowohl das Konzept, das gesamte Werk in seiner Vielfalt darzustellen, als auch das Bestreben, die thematischen Kontinuitäten – unter anderem anhand der Skizzenbücher – sichtbar zu machen.

Zur Ausstellung erschien ein sehr schön gestalteter zweisprachiger Katalog mit einem ausführlichen biografischen Teil sowie Aufsätzen der Kuratorinnen und anderen Expertinnen:

Lauren Elizabeth Hanson (Hrsg. für Das Museum Tinguely, Basel): Otto Piene – Wege zum Paradies/Paths to Paradise. Basel/München 2024 (Hirmer Verlag), 288 Seiten, €49.90

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung unter Berücksichtigung des Katalogs ist geplant.

Illustrationen (von oben): Otto Piene, Lichtraum mit Möchengladbachwand (1963-2013), Otto Piene Estate, Courtesy Sprüth Magers, ©Pro Litteris, Zürich, 2024. Eröffnung der Ausstellung «Vision in Motion – Motion in Vision» im Hessenhuis, Antwerpen 1969, ©bpl, Foto Charles Wilp. Otto Piene, Testinstallation Olympischer Regenbogen, 1972, St. Paul, MN, USA, 1. Augsut 1972, ©Pro Litteris, Zürich, Otto Piene Estate, Foto: Jean Nelson, Otto Piene Archiv. Otto Piene: Untitled (bleed-through of previous page, left page); Untitled (fall of Icarus, right page), Harvard Art Museums/Busch-Resinger Museum, Schenkung von Elizbeth Goldring Piene ©2024 Pro Litteris Zürich, Otto Piene Estate, Foto © President and Fellows of Harvard College 2019.35.9

Delphine Reist im Museum Tinguely

19.10.23 15:23

Illustrationen: Porträt Delphine Reist (Foto ©Jürg Bürgi, 2023); «La pente (das Gefälle), 2023 (Foto aus der Ausstellung © Jürg Bürgi)

Temitayo Ogunbiyi im Museum Tinguely

19.10.23 15:02

P.S. «Agbalumo» heisst in der Sprache der Yoruba eine afrikanische apfelförmige Frucht (Gambeya albida), der mannigfaltige Heilkräfte zugesprochen werden. Wie daraus Wein wird, ist uns nicht bekannt. Hingegen gibt es im Internet Rezepte für Mango-Wein (https://fruchtweinkeller.de/rezepte/mangowein/).

Illustrationen von oben nach unten: Temitayo Ogunbiyi vor ihrer Installation «You will follow the Rhein and compose play» im Solitude Park, 2023. © Museum Tinguely, Foto: Matthias Willi; «Healing Verb», 2023. © Courtesy of the artist. Foto aus der Ausstellung © Jürg Bürgi. «You will follow the Rhein and compose play (instrument), 2023. Foto aus der Ausstellung © Jürg Bürgi.

Niko Pirosmani in der Fondation Beyeler

16.09.23 16:01

S. Keller und D. Baumann (Hrsg. für die Fondation Beyeler): Niko Pirosmani. Berlin 2023 (Haje Cantz Verlag), 208 Seiten, CHF 62.50/€ 58.00.

Illustrationen: Porträt des Fotografen Eduard Klar. © Infinart Foundation/George Chubinashvili National Research Centre for Georgian Art History and Heritage Preservation. (Es ist zweifelhaft, ob dies tatsächlich das einzige Konterfei Pirosmanis ist. Der Wikipedia-Text https://de.wikipedia.org/wiki/Niko_Pirosmani zeigt das Bild eines bartlosen, jüngeren Mannes.) «Fischer», «Giraffe», «Fest des heiligen Georg in Bolnissi» (Foto aus der Ausstellung) © Infinitart Foundation.

Matisse, Derain und ihre Freunde im Kunstmuseum Basel

01.09.23 17:53

Illustrationen von oben nach unten: Henri Matisse «La Plage rouge», 1905 (Scan aus dem Katalog); Henri Matisse «Nu aux souliers roses», 1900 (Scan aus dem Katalog); André Derain «La danse», 1906 (Privatsammlung, © 2023, Pro Litteris, Zürich).

Die Ausstellung wird begleitet von einem sorgfältig gestalteten Katalog mit kenntnisreichen Aufsätzen, die den didaktischen Anspruch der Ausstellung unterstreichen,

auch ökonomische und soziale Aspekte des französischen Kunstschaffens zu Beginn des 20. Jahrhunderts einzubeziehen.

Fink, A., Grammont, C., Helfenstein, J. (Hrsg.): Matisse, Derain und ihre Freunde. Die Pariser Avantgarde 1904-1908. Basel/Berlin 2023 (Kunstmuseum Basel/Deutscher Kunstverlag), 266 Seiten, €58.00.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs ist hier zu finden.

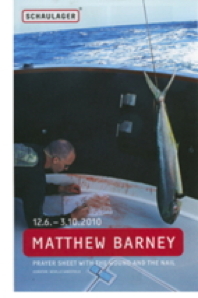

«Out of the Box» zum Schaulager-Jubiläum

10.06.23 16:32

Vom 10. Juni bis zum 19. November 2023 zelebriert das Schaulager der Laurenz-Stiftung in Münchenstein mit der von Heidi Naef kuratierten Ausstellung «Out of the Box» sein 20-Jahre-Jubiläum. Zu sehen sind 90 Werke von 25 Künstlerinnen und Künstlern. Für die zahlreichen «zeitbasierten Medienwerke», wie Maja Oeri, die Präsidentin der Laurenz- und der Emnauel-Hoffmann-Stiftung, die Videoarbeiten im Vorwort des Ausstellungshefts nennt, wurden im Erd- und im Untergeschoss grosszügige Projektionsräume eingerichtet. So durchwandert das Publikum eine vielgestaltige Landschaft von Boxen und stösst in den Gängen und auf Plätzen dazwischen auf traditionelle Kunstwerke – Gemälde, Fotografien, Zeichnungen, Skulpturen. Das Schaulager nutzt das Jubiläum, um in der ersten Ausstellung seit langem neu erworbene Werke zu präsentieren und gleichzeitig mit Arbeiten aus dem Sammlungsbestand zu dokumentieren, dass die Emanuel Hoffmann-Stiftung mit ihren Ankäufen keinem kurzlebigen Hype nachrennt. In der Tat wird offensichtlich, dass hier Künstlerinnen- und Künstler-Karrieren über Jahre begleitet und unterstützt werden.

So ist es kein Zufall, dass zum Beispiel die Schwedin Klara Lidén (geb. 1979) mit vier neueren Werken vertreten ist. In drei Videoarbeiten tritt sie selbst in körperlich anstrengenden Rollen in Erscheinung, besonders witzig im kurzen Videoclip «Out to Lunch» (2018), in dem sich in einer blitzblanken Küche plötzlich die Kühlschrank öffnet und sich eine Person daraus hervorwindet. In einer weiteren (kompelexeren) Arbeit, «Closer Now» (2022), rollt die Künstlerin in Purzelbäumen die steile und enge Rue Barbaroux in Marseille hinunter. Der Film läuft in einem Raum, in dem sich auch drei von einem Discokugelmotor angetriebene Kartonschachteln unterschdiedlicher Grösse um die eigene Achse drehen. Wie im Ausstellungsheft zu lesen ist, entsprechen die drei Boxen, aufeinander gestapelt, der Körpergrösse der Künstlerin. Und die kreisende Bewegung nimmt Bezug auf den schmerzhaften Parcours auf der abschüssigen Gasse.

So ist es kein Zufall, dass zum Beispiel die Schwedin Klara Lidén (geb. 1979) mit vier neueren Werken vertreten ist. In drei Videoarbeiten tritt sie selbst in körperlich anstrengenden Rollen in Erscheinung, besonders witzig im kurzen Videoclip «Out to Lunch» (2018), in dem sich in einer blitzblanken Küche plötzlich die Kühlschrank öffnet und sich eine Person daraus hervorwindet. In einer weiteren (kompelexeren) Arbeit, «Closer Now» (2022), rollt die Künstlerin in Purzelbäumen die steile und enge Rue Barbaroux in Marseille hinunter. Der Film läuft in einem Raum, in dem sich auch drei von einem Discokugelmotor angetriebene Kartonschachteln unterschdiedlicher Grösse um die eigene Achse drehen. Wie im Ausstellungsheft zu lesen ist, entsprechen die drei Boxen, aufeinander gestapelt, der Körpergrösse der Künstlerin. Und die kreisende Bewegung nimmt Bezug auf den schmerzhaften Parcours auf der abschüssigen Gasse.

Einen prominenten Auftritt hat auch die Engländerin Tacita Dean, die mit einem Video und zwei riesigen Malereien vertreten ist, welche das Bühnenbild und die Kostüme für das Tanzstück «The Dante Project» des Royal Opera House in London zeigen. Dean nutzte für die Darstellung der drei Teile der «Göttlichen Komödie» – «Inferno», «Purgatory (Threshold)», «Paradise» – ihre profunden Kenntnisse der Maltechnik, der Fotografie und der Videokunst.

Einen prominenten Auftritt hat auch die Engländerin Tacita Dean, die mit einem Video und zwei riesigen Malereien vertreten ist, welche das Bühnenbild und die Kostüme für das Tanzstück «The Dante Project» des Royal Opera House in London zeigen. Dean nutzte für die Darstellung der drei Teile der «Göttlichen Komödie» – «Inferno», «Purgatory (Threshold)», «Paradise» – ihre profunden Kenntnisse der Maltechnik, der Fotografie und der Videokunst.

Zu den Entdeckungen der Ausstellung gehören die Arbeiten des in Zug lebenden und arbeitenden Baslers Jean-Frédéric Schnyder (geb. 1945). Die ausgestelltenWerke «Handle With Care», «Reuse of this Box is Prohibited – by Law», «Do Not Drop or Turn Upside Down» und «Keep at 54°F or 14°C» sind, wie es die Titel vermuten lassen, aus gebrauchten Bananenschachteln gefertigt. Schnyder, lernen wir aus dem erläuternden Text, konstruierte aus den Kartons zuerst ein Hochhaus, wobei die Grifflöcher die Fenwsteröffnungen bestimmten. Dann schnitt und klebte er aus den Papperesten die Kirchen, anschliessend aus den Resten die Einfamilienhäuser, gross und klein, und schliesslich aus dem Abfall die Ruinenlandschaft. Recycling auf die Spitze getrieben, ein neues (und schöneres) Leben für banale Bananenboxen!

wobei die Grifflöcher die Fenwsteröffnungen bestimmten. Dann schnitt und klebte er aus den Papperesten die Kirchen, anschliessend aus den Resten die Einfamilienhäuser, gross und klein, und schliesslich aus dem Abfall die Ruinenlandschaft. Recycling auf die Spitze getrieben, ein neues (und schöneres) Leben für banale Bananenboxen!

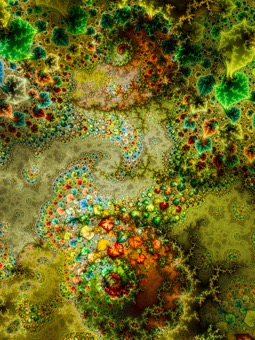

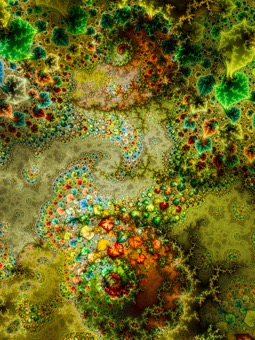

Ebenfalls neu und überraschend sind die Arbeiten von Thomas Ruff (geb. 1958). Für seine faszinierend farbigen, digital generierten mathematischen Strukturen, sogenannte Fraktale, erfand der deutsche Künstler eine überzeugende Darstellungsform. Anstatt als Abzüge auf Fotopapier, die der Farbpracht der Konstruktionen nicht gerecht werden konnten, machte er sich neue Möglichkeiten des Teppichdrucks zunutze. «D.o.pe», der Titel seiner Arbeiten, die alle zwei Meter breit und 267 Zentimeter hoch sind, nimmt Bezug auf den Essay «The Doors of Perception» («Pforten der Wahrnehmung»), in dem Aldous Huxley 1954 seine Erfahrungen mit dem Halluzinogen Meskalin beschrieb.

Besondere Beachtung verdient auch das Werk «Ravel Ravel Interval» des albanischen Künstlers Anri Sala (geb. 1974). In einem besonders für die Aufführung konstruierten Raum mit reduzierter Schallreflexion wird das von Maurice Ravel (1875-1937) im Auftrag des kriegsversehrten, einarmigen, österreichischen Pianisten Paul Wittgenstein komponierte Stück «Concerto pour la main gauche» aus dem Jahr 1930 simultan von zwei Pianisten dargeboten. Die einzeln aufgezeichneten und simultan abgespielten Videos zeigen, wie die linken Hände der Klaviervirtuosen kraftvoll über die Tastaturen ihrer Instrumente tanzen. Raffiniert auf durchsichtige Leinwände projiziert, sieht man die ganze Zeit die Hände der beiden Musiker, welche die Partitur individuell interpretieren, mal im Gleichklang mal mit minimalem zeitlichem Abstand, während die Tonspuren neben den Klavierklängen auch die des begleitenden Orchesters wiedergeben.

komponierte Stück «Concerto pour la main gauche» aus dem Jahr 1930 simultan von zwei Pianisten dargeboten. Die einzeln aufgezeichneten und simultan abgespielten Videos zeigen, wie die linken Hände der Klaviervirtuosen kraftvoll über die Tastaturen ihrer Instrumente tanzen. Raffiniert auf durchsichtige Leinwände projiziert, sieht man die ganze Zeit die Hände der beiden Musiker, welche die Partitur individuell interpretieren, mal im Gleichklang mal mit minimalem zeitlichem Abstand, während die Tonspuren neben den Klavierklängen auch die des begleitenden Orchesters wiedergeben.

Zu den sicheren Werten im Schaulager gehören seit langem die Arbeiten von Peter Fischli und David Weiss, deren Projektion von 405 ebenso banaler wie irritierender Fragen («Ohne Titel», 1981-2003) – «Weiss ich alles über mich?», «Fährt noch ein Bus?» – in beispielhafter Weise das von Humor und Nachdenklichkeit geprägte Werk des Künstlerduos repräsentiert. Peter Fischli, der seit 2012, nach dem Tod von Peter Weiss, eigenständig weiter arbeitet, ist mit zwei neueren Werken vertreten: «Cans, Bags and Boxes» befasst sich mit Verpackungen unserer Wegwerfgesellschaft. Die 13 namenlosen Behältnisse, die auf Sockeln im freien Raum präsentiert werden, sehen aus, als wären sie aus Blech oder Plastik. In Wirklichkeit hat sie der Künstler aus Pappe und Papier gefertigt und täuscht die Betrachtenden durch eine raffinierte Bemalung.

Boxes» befasst sich mit Verpackungen unserer Wegwerfgesellschaft. Die 13 namenlosen Behältnisse, die auf Sockeln im freien Raum präsentiert werden, sehen aus, als wären sie aus Blech oder Plastik. In Wirklichkeit hat sie der Künstler aus Pappe und Papier gefertigt und täuscht die Betrachtenden durch eine raffinierte Bemalung.

Es ist unmöglich, im Rahmen dieses Berichts alle Stationen des Ausstellungsrundgangs zu würdigen. Er führt auch an Werken vorbei, die wir schon anlässlich früherer Ausstellungen beschreiben konnten – zum Beispiel die Werkschauen 2008 von Andrea Zittel und Monika Sosnowska oder 2016 Arbeiten von Katharina Fritsch (mit Alexej Koschkarow) – und er endet unweigerlich bei Dieter Roth (1930-1998), der das Schaulager 2003 mit der grossen Retrospektive «Roth-Zeit» eröffnete. Jetzt sind von dem Universalkünstler einige seiner ikonischen Schokoladen-Skulpturen, darunter eine «Vogelfutterbüste» von 1968 und der «Grosse Schokoladenzwerg» von 1971, zu sehen. Im Zentrum aber steht das Alterswerk «Solo Szenen», eine Art subversives Memento Mori, das auf 128 Monitoren den Menschen Roth bei banalsten alltäglichen Verrichtungen vorführt.

Dem Schaulager ist mit «Out of the Box» eine grossartige Jubiläumsschau gelungen. Es lohnt sich, für dieses einzigartige und auch anspruchsvolle Angebot, die nötige Zeit aufzuwenden und das Angebot zu nutzen, dass Tickets für drei Besuche gültig sind.

Als besonderes Highlight zum Jubiläum publizierte das Schaulager unter dem Titel «Dieter Roth Selbstturm; Löwenturm» eine monumentale Darstellung über Roths Doppeltürme aus aufeinander gestapelten Schokolade- und Zuckergussbüsten. Sie kamen 1989 als Work in progress in die Sammlung der Emanuel Hoffmann-Stiftung. Das von Peter Fischli gestaltete Buch dokumentiert in Texten und mit über 1000 Fotos die Geschichte des überaus anspruchsvollen Ankaufs, bei dem von Anfang an klar war, dass das Werk über kurz oder lang durch Insektenfrass und Fäulnis dem Verfall geweiht ist. Es befindet sich in einem eigens dafür eingerichteten Atelierraum, den der Künstler bis kurz vor seinem Tod benutzte.

Doppeltürme aus aufeinander gestapelten Schokolade- und Zuckergussbüsten. Sie kamen 1989 als Work in progress in die Sammlung der Emanuel Hoffmann-Stiftung. Das von Peter Fischli gestaltete Buch dokumentiert in Texten und mit über 1000 Fotos die Geschichte des überaus anspruchsvollen Ankaufs, bei dem von Anfang an klar war, dass das Werk über kurz oder lang durch Insektenfrass und Fäulnis dem Verfall geweiht ist. Es befindet sich in einem eigens dafür eingerichteten Atelierraum, den der Künstler bis kurz vor seinem Tod benutzte.

Laurenz-Stiftung, Schaulager Basel (Hrsg.): «Dieter Roth, Selbstturm; Löwenturm» Peter Fischli (Bildkonzept), Maja Oeri (Vorwort), Andreas Blättler, Marcus Broecker, Tom Bisig/Lea Brun und Isabel Friedli (Texte) Münchenstein/Köln (Laurenz-Stiftung/Schaulager; Verlag der Buchhandlung Walther König) 240 Seiten, CHF 59.00

Illustrationen von oben nach unten: Klara Lidén: «Out to Lunch», 2018 HD Video, Farbe, Ton, 0:22 Min., Ed. 1/3 + 1 AP, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: Tom Bisig, Basel, © Klara Lidén. Tacita Dean: «Inferno», 2019 (Detail) Kreide auf Masonit, 242 × 1219 cm, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: Stephen White and Co, Courtesy the artist and Frith Street Gallery © Tacita Dean. Jean-Frédéric Schnyder: «Handle with care», 2012 Karton von Bananenschachteln, Klebeband, 12 Kirchen, diverse Masse, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto aus der Ausstellung © Jürg Bürgi, 2023. ©Jean-Frédéric Schnyder. Thomas Ruff: «d.o.pe. 01», 2022 Colaris Teppichdruck, 267 × 200 cm, Ed. 2/4 + 1 AP, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: David Zwirner, New York, 2022, © 2023, ProLitteris, Zurich. Peter Fischli: «Untitled», 2019 Aus der Serie «Cans, Bags & Boxes», Karton, Zeitungspapier, Emaillelack, 121 × 23.2 × 23.2 cm, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: Tom Bisig, Basel, © Peter Fischli.

Zu den Entdeckungen der Ausstellung gehören die Arbeiten des in Zug lebenden und arbeitenden Baslers Jean-Frédéric Schnyder (geb. 1945). Die ausgestelltenWerke «Handle With Care», «Reuse of this Box is Prohibited – by Law», «Do Not Drop or Turn Upside Down» und «Keep at 54°F or 14°C» sind, wie es die Titel vermuten lassen, aus gebrauchten Bananenschachteln gefertigt. Schnyder, lernen wir aus dem erläuternden Text, konstruierte aus den Kartons zuerst ein Hochhaus,

Ebenfalls neu und überraschend sind die Arbeiten von Thomas Ruff (geb. 1958). Für seine faszinierend farbigen, digital generierten mathematischen Strukturen, sogenannte Fraktale, erfand der deutsche Künstler eine überzeugende Darstellungsform. Anstatt als Abzüge auf Fotopapier, die der Farbpracht der Konstruktionen nicht gerecht werden konnten, machte er sich neue Möglichkeiten des Teppichdrucks zunutze. «D.o.pe», der Titel seiner Arbeiten, die alle zwei Meter breit und 267 Zentimeter hoch sind, nimmt Bezug auf den Essay «The Doors of Perception» («Pforten der Wahrnehmung»), in dem Aldous Huxley 1954 seine Erfahrungen mit dem Halluzinogen Meskalin beschrieb.

Besondere Beachtung verdient auch das Werk «Ravel Ravel Interval» des albanischen Künstlers Anri Sala (geb. 1974). In einem besonders für die Aufführung konstruierten Raum mit reduzierter Schallreflexion wird das von Maurice Ravel (1875-1937) im Auftrag des kriegsversehrten, einarmigen, österreichischen Pianisten Paul Wittgenstein

Zu den sicheren Werten im Schaulager gehören seit langem die Arbeiten von Peter Fischli und David Weiss, deren Projektion von 405 ebenso banaler wie irritierender Fragen («Ohne Titel», 1981-2003) – «Weiss ich alles über mich?», «Fährt noch ein Bus?» – in beispielhafter Weise das von Humor und Nachdenklichkeit geprägte Werk des Künstlerduos repräsentiert. Peter Fischli, der seit 2012, nach dem Tod von Peter Weiss, eigenständig weiter arbeitet, ist mit zwei neueren Werken vertreten: «Cans, Bags and

Es ist unmöglich, im Rahmen dieses Berichts alle Stationen des Ausstellungsrundgangs zu würdigen. Er führt auch an Werken vorbei, die wir schon anlässlich früherer Ausstellungen beschreiben konnten – zum Beispiel die Werkschauen 2008 von Andrea Zittel und Monika Sosnowska oder 2016 Arbeiten von Katharina Fritsch (mit Alexej Koschkarow) – und er endet unweigerlich bei Dieter Roth (1930-1998), der das Schaulager 2003 mit der grossen Retrospektive «Roth-Zeit» eröffnete. Jetzt sind von dem Universalkünstler einige seiner ikonischen Schokoladen-Skulpturen, darunter eine «Vogelfutterbüste» von 1968 und der «Grosse Schokoladenzwerg» von 1971, zu sehen. Im Zentrum aber steht das Alterswerk «Solo Szenen», eine Art subversives Memento Mori, das auf 128 Monitoren den Menschen Roth bei banalsten alltäglichen Verrichtungen vorführt.

Dem Schaulager ist mit «Out of the Box» eine grossartige Jubiläumsschau gelungen. Es lohnt sich, für dieses einzigartige und auch anspruchsvolle Angebot, die nötige Zeit aufzuwenden und das Angebot zu nutzen, dass Tickets für drei Besuche gültig sind.

Als besonderes Highlight zum Jubiläum publizierte das Schaulager unter dem Titel «Dieter Roth Selbstturm; Löwenturm» eine monumentale Darstellung über Roths

Laurenz-Stiftung, Schaulager Basel (Hrsg.): «Dieter Roth, Selbstturm; Löwenturm» Peter Fischli (Bildkonzept), Maja Oeri (Vorwort), Andreas Blättler, Marcus Broecker, Tom Bisig/Lea Brun und Isabel Friedli (Texte) Münchenstein/Köln (Laurenz-Stiftung/Schaulager; Verlag der Buchhandlung Walther König) 240 Seiten, CHF 59.00

Illustrationen von oben nach unten: Klara Lidén: «Out to Lunch», 2018 HD Video, Farbe, Ton, 0:22 Min., Ed. 1/3 + 1 AP, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: Tom Bisig, Basel, © Klara Lidén. Tacita Dean: «Inferno», 2019 (Detail) Kreide auf Masonit, 242 × 1219 cm, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: Stephen White and Co, Courtesy the artist and Frith Street Gallery © Tacita Dean. Jean-Frédéric Schnyder: «Handle with care», 2012 Karton von Bananenschachteln, Klebeband, 12 Kirchen, diverse Masse, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto aus der Ausstellung © Jürg Bürgi, 2023. ©Jean-Frédéric Schnyder. Thomas Ruff: «d.o.pe. 01», 2022 Colaris Teppichdruck, 267 × 200 cm, Ed. 2/4 + 1 AP, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: David Zwirner, New York, 2022, © 2023, ProLitteris, Zurich. Peter Fischli: «Untitled», 2019 Aus der Serie «Cans, Bags & Boxes», Karton, Zeitungspapier, Emaillelack, 121 × 23.2 × 23.2 cm, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: Tom Bisig, Basel, © Peter Fischli.

Janet Cardiff und George Bures Miller im Museum Tinguely

05.06.23 18:56

Das kanadische Künstlerpaar Janet Cardiff (geb. 1957) und George Bures Miller (geb. 1960) arbeitet seit 30 Jahren gemeinsam an interaktiven Installationen, die Musik, Film und Theater mit einander verbinden. Das Werk von Jean Tinguely bezeichnen sie als eine ihrer wichtigsten Inspiratationsquellen. Logisch, dass das Museum Tinguely das Schaffen des Künstlerpaars (in Zusammenarbeit mit dem Lehmbruck Museum in Duisburg und kuratiert von Roland Wetzel) erstmals in der Schweiz in einer grossen Übersichtsausstellung präsentiert. Vom 7. Juni bis zum 24. September sind unter dem Titel «Dream Machines» ein gutes Dutzend ihrer raffinierten Erfindungen in Basel zu erleben.  Ein Erlebnis bietet die Ausstellung, weil sie nicht nur alle Sinne anspricht, sondern weil das Publikum durch die Präsenstation in oft dunklen oder halbdunklen Räumen gezwungen wird, sich ganz auf die einzelnen Exponate zu konzentrieren.

Ein Erlebnis bietet die Ausstellung, weil sie nicht nur alle Sinne anspricht, sondern weil das Publikum durch die Präsenstation in oft dunklen oder halbdunklen Räumen gezwungen wird, sich ganz auf die einzelnen Exponate zu konzentrieren.

In vielen Fällen erzählen die Installationen eine eigene Geschichte oder sie dokumentieren einen kreativen Prozess der Künstlerin und des Künstlers. Die Saaltexte, die jedes der Werke begleiten, geben ausführlich darüber Auskunft. So erfahren wir zum Beispiel, dass ein im Tageslicht platziertes Schubladenmöbel früher die längst obsoleten Katalogkarten einer Bibliothek enthielt. Was aber weiter für dieses «Cabinet of Curiousness» gilt, ist die Neugier, die es anstachelt. Das Publikum ist aufgefordert, ihr nachzugeben und einzelne Schubfächer zu öffnen: Sie enthalten Klänge, ganze Musikstücke oder gesprochene Texte, alles, wie Janet Cardiff beim Rundgang mit den Presseleuten berichtete, Trophäen eigener Tonjägerei. Wer mehrere Schubladen zieht, mischt die Tondokumente nach Art eines DJ.

Um einiges elaborierter geschieht das Mitmach-Mixen mit dem «Melloton», einem in den 1960er-Jahren als technisches Meisterstück entwickelten analogen Sampler, der auf Tastendruck auf Magnetband gespeicherte Tonschnipsel abspielte. Die BBC verwendete solche Geräte, um jederzeit Jingles oder O-Töne zur Verfügung zu haben. Cardiff/Miller belegten die 72 Tasten des klavierähnlichen Manuals mit diversen Soundbytes, die sie mit farbigen Präge-Etiketten kenntlich machen. So ist es zum Beispiel möglich, einzelne oder mehrere Musikinstrumente zu spielen und Alltagsgeräusche dazu zu mischen.

Um einiges elaborierter geschieht das Mitmach-Mixen mit dem «Melloton», einem in den 1960er-Jahren als technisches Meisterstück entwickelten analogen Sampler, der auf Tastendruck auf Magnetband gespeicherte Tonschnipsel abspielte. Die BBC verwendete solche Geräte, um jederzeit Jingles oder O-Töne zur Verfügung zu haben. Cardiff/Miller belegten die 72 Tasten des klavierähnlichen Manuals mit diversen Soundbytes, die sie mit farbigen Präge-Etiketten kenntlich machen. So ist es zum Beispiel möglich, einzelne oder mehrere Musikinstrumente zu spielen und Alltagsgeräusche dazu zu mischen.

Eine ganz andere, nämlich eine magische Dimension spricht das Werk «To Touch» von Janet Cardiff aus dem Jahr 1993 an: Im dunklen Raum steht ein massiver Holztisch, der das Publikum animiert, mit der Hand über die Oberfläche zu streichen. Wie durch Zauberei ertönen dabei Geräusche oder menschliche Stimmen. Und wenn mehrere Hände über die Tischplatte streichen, entsteht ein vielgestaltiger Tonteppich. Im Gegensatz zum Mellotron gibt es hier nichts zu steuern oder vorauszusehen: alles ist Zauberei.

Der Parcours durch die Ausstellung entfaltet das ganze Spektrum der künstlerischen Interessen von Janet Cardiff und George Bures Miller. darunter sind hochkomplexe Installationen wie «Opera for a small Room» von 2005. Wir sehen von aussen durch verschiedene Öffnungen in das Refugium eines Opern-Enthusiasten. Es ist vollgepackt mit Vinyl-Platten, Plattenspielern und Lautsprechern. Lichteffekte und Geräuschen begleiten das Abspielen von Opernmusik. Das Werk entstand nach dem Fund einer grossen Zahl von Schallplatten in einem Trödelgeschäft, die alle mit R. Dennehy, dem Namen des Besitzers, versehen waren. Anstatt diesen Royal Dennehy mithilfe eines Telefonbuchs ausfindig zu machen, verwendete das Künstlerpaar die Spuren auf der Plattensammlung und rekonstruierte daraus eine fantastische 12-Quadratmeter-Klause des Opern-Enthusiasten irgendwo in einem Kaff in British Columbia. Die Abfolge der Tonbeispiele erzählt, wie es im Saaltext heisst, «eine traumartige Handlung in verschiedenen Akten und macht Dennehys unsichtbare Präsenz im Raum spürbar».

Der Parcours durch die Ausstellung entfaltet das ganze Spektrum der künstlerischen Interessen von Janet Cardiff und George Bures Miller. darunter sind hochkomplexe Installationen wie «Opera for a small Room» von 2005. Wir sehen von aussen durch verschiedene Öffnungen in das Refugium eines Opern-Enthusiasten. Es ist vollgepackt mit Vinyl-Platten, Plattenspielern und Lautsprechern. Lichteffekte und Geräuschen begleiten das Abspielen von Opernmusik. Das Werk entstand nach dem Fund einer grossen Zahl von Schallplatten in einem Trödelgeschäft, die alle mit R. Dennehy, dem Namen des Besitzers, versehen waren. Anstatt diesen Royal Dennehy mithilfe eines Telefonbuchs ausfindig zu machen, verwendete das Künstlerpaar die Spuren auf der Plattensammlung und rekonstruierte daraus eine fantastische 12-Quadratmeter-Klause des Opern-Enthusiasten irgendwo in einem Kaff in British Columbia. Die Abfolge der Tonbeispiele erzählt, wie es im Saaltext heisst, «eine traumartige Handlung in verschiedenen Akten und macht Dennehys unsichtbare Präsenz im Raum spürbar».

Wie das Beispiel zeigt, lassen sich Janet Cardiff und George Bures Miller für viele ihrer Arbeiten durch eigene Erlebnisse oder die Öffentlichkeit beschäftigende Ereignisse anregen. Es ist ihre Kunst, dies so zu tun, dass Werke über den Tag hinaus ihre Gültigkeit behalten. Beispielhaft gilt dies für «The Killing Machine» von 2007, die, im Kontext des Folterskandals im irakischen US-Gefängnis von Abu-Ghraib entstanden und angelehnt an Franz Kafkas Erzählung «In der Strafkolonie», die Abgründe automatisierter Grausamkeit thematisiert. Auch die Auswirkungen der Pandemie finden im Werk von Cardiff/Miller ihren Niederschlag: 2021 konstruierten sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen «Escape Room» als (inzwischen wieder verlassene) Werkstatt voller unvollendeter Arbeiten. Unter den Szenerien gibt es eine Kathedrale und ein Hochhaus, eine Fabrik und ein Hafenviertel. Die Beleuchtungen sind eingeschaltet, die Pläne und Werkzeuge liegen daneben bereit. Wer sich zwischen den einzelnen Elementen bewegt, löst Licht und Toneffekte aus. Die Menschen, die hier gewöhnlich auf engem Raum zugange sind, haben offenbar Reissaus genommen. Über allem liegt der Geruch der Dystopie, der allerdings durch zahlreiche witzige Details gebrochen wird.

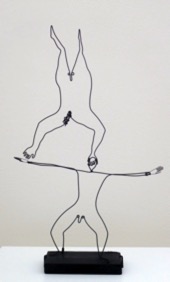

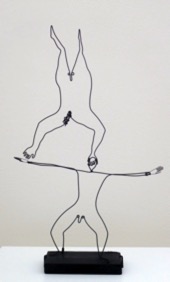

Witz und ironische Distanz gehören zum künstlerischen Instrumentarium des Künstlerpaars. Besonders gut gefallen hat uns in dieser Hinsicht das Werk «Experiment in F#Minor» von 2013. Dabei handelt es sich um einen – wiederum magischen – Tisch, auf dem nicht weniger als 72 Lautsprecher verschiedener Grösse und Form platziert sind. Bewegungsmelder an den Tischseiten lösen diverse Toneffekte aus, wenn sich jemand nähert. Je nach Position und Bewegungsgeschwindigkeit ergibt sich eine vielgestaltige Komposition in F-Moll. «Je mehr Menschen interagieren», heisst es in der Erläuterung zu dem Werk, «desto lauter und unübersichtlicher wird das Arrangement». Auch ein besonders elaboriertes und besonders kleinformatiges Kunst-Stück verdient es, speziell erwähnt zu werden. Es heisst «Sad Waltz And The Dancer Who Couldn’t Dance» von 2015 und ist eine Art Puppenstuben-Stück mit einer Klavier spielenden und einer tanzenden Marionette. Der Pianist intoniert den «Traurigen Walzer» des Komponisten Edward Mirosján und die Balletteuse, deren Fäden von einer über ihr hängenden komplexen Steuerung gezogen werden, bemüht sich Schritt zu halten. Dummerweise verheddern sich ihre Fäden und sie wird von der Apparatur in die Höhe gezogen. Hilflos rudert sie sich frei und nach einigen Momenten der Ungewissheit, steht sie wieder auf dem Boden und führt die Choreografie zu Ende.

sind. Bewegungsmelder an den Tischseiten lösen diverse Toneffekte aus, wenn sich jemand nähert. Je nach Position und Bewegungsgeschwindigkeit ergibt sich eine vielgestaltige Komposition in F-Moll. «Je mehr Menschen interagieren», heisst es in der Erläuterung zu dem Werk, «desto lauter und unübersichtlicher wird das Arrangement». Auch ein besonders elaboriertes und besonders kleinformatiges Kunst-Stück verdient es, speziell erwähnt zu werden. Es heisst «Sad Waltz And The Dancer Who Couldn’t Dance» von 2015 und ist eine Art Puppenstuben-Stück mit einer Klavier spielenden und einer tanzenden Marionette. Der Pianist intoniert den «Traurigen Walzer» des Komponisten Edward Mirosján und die Balletteuse, deren Fäden von einer über ihr hängenden komplexen Steuerung gezogen werden, bemüht sich Schritt zu halten. Dummerweise verheddern sich ihre Fäden und sie wird von der Apparatur in die Höhe gezogen. Hilflos rudert sie sich frei und nach einigen Momenten der Ungewissheit, steht sie wieder auf dem Boden und führt die Choreografie zu Ende.

Nicht im Museum Tinguely, sondern in der Druckereihalle im Ackermannshof an der St. Johanns-Vorstadt 19/21, ist ab 1. Juli die Installation «The Forty Part Motet» von Janet Cardiff zu sehen und zu hören. Das Publikum hört die vierzigstimmige Motette «Spem in Alium» (Hoffnung auf einen Anderen), des englischen Barock-Komponisten Thomas Tallis aus dem Jahr 1570. Ursprünglich für acht Chöre zu je fünf Stimmen a cappella komponiert, nahm Cardiff jede der 40 Stimmen einzeln auf und lässt das Stück aus 40 Lautsprechern erklingen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich frei im Raum bewegen und sich neben den Lautsprechern auf eine Stimme konzentrieren oder das Chorwerk als Ganzes mitten im Raum geniessen.

Illustrationen: Janet Cardiff und George Bures Miller: «The Cabinet of Curiousness» (2010). ©2023 coutesy the artists, Foto: Museum Tinguely/Matthias Willi (Ausschnitt); janet Cardiff und George Bures Miller: «The Instrument of Troubled Dreams» (2018) © courtesy the artists, Foto Lehmbruck Museum, Duisburg/Thomas Köster. janet Cardiff und George Bures Miller: «Opera for a Small Room» (2005) © courtesy the artists, Luhring Augustine, New York, Gallery Koyanagi, Tokyo, and Fraenkel Gallery, San Francisco, photo: Seber Ugarte, Lorena López. Janet Cardiff und George Bures Miller: «Experiment in F# Minor» (2013), ©2023 Foto aus der Ausstellung (©2023, Jürg Bürgi, Basel).

In vielen Fällen erzählen die Installationen eine eigene Geschichte oder sie dokumentieren einen kreativen Prozess der Künstlerin und des Künstlers. Die Saaltexte, die jedes der Werke begleiten, geben ausführlich darüber Auskunft. So erfahren wir zum Beispiel, dass ein im Tageslicht platziertes Schubladenmöbel früher die längst obsoleten Katalogkarten einer Bibliothek enthielt. Was aber weiter für dieses «Cabinet of Curiousness» gilt, ist die Neugier, die es anstachelt. Das Publikum ist aufgefordert, ihr nachzugeben und einzelne Schubfächer zu öffnen: Sie enthalten Klänge, ganze Musikstücke oder gesprochene Texte, alles, wie Janet Cardiff beim Rundgang mit den Presseleuten berichtete, Trophäen eigener Tonjägerei. Wer mehrere Schubladen zieht, mischt die Tondokumente nach Art eines DJ.

Eine ganz andere, nämlich eine magische Dimension spricht das Werk «To Touch» von Janet Cardiff aus dem Jahr 1993 an: Im dunklen Raum steht ein massiver Holztisch, der das Publikum animiert, mit der Hand über die Oberfläche zu streichen. Wie durch Zauberei ertönen dabei Geräusche oder menschliche Stimmen. Und wenn mehrere Hände über die Tischplatte streichen, entsteht ein vielgestaltiger Tonteppich. Im Gegensatz zum Mellotron gibt es hier nichts zu steuern oder vorauszusehen: alles ist Zauberei.

Wie das Beispiel zeigt, lassen sich Janet Cardiff und George Bures Miller für viele ihrer Arbeiten durch eigene Erlebnisse oder die Öffentlichkeit beschäftigende Ereignisse anregen. Es ist ihre Kunst, dies so zu tun, dass Werke über den Tag hinaus ihre Gültigkeit behalten. Beispielhaft gilt dies für «The Killing Machine» von 2007, die, im Kontext des Folterskandals im irakischen US-Gefängnis von Abu-Ghraib entstanden und angelehnt an Franz Kafkas Erzählung «In der Strafkolonie», die Abgründe automatisierter Grausamkeit thematisiert. Auch die Auswirkungen der Pandemie finden im Werk von Cardiff/Miller ihren Niederschlag: 2021 konstruierten sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen «Escape Room» als (inzwischen wieder verlassene) Werkstatt voller unvollendeter Arbeiten. Unter den Szenerien gibt es eine Kathedrale und ein Hochhaus, eine Fabrik und ein Hafenviertel. Die Beleuchtungen sind eingeschaltet, die Pläne und Werkzeuge liegen daneben bereit. Wer sich zwischen den einzelnen Elementen bewegt, löst Licht und Toneffekte aus. Die Menschen, die hier gewöhnlich auf engem Raum zugange sind, haben offenbar Reissaus genommen. Über allem liegt der Geruch der Dystopie, der allerdings durch zahlreiche witzige Details gebrochen wird.

Witz und ironische Distanz gehören zum künstlerischen Instrumentarium des Künstlerpaars. Besonders gut gefallen hat uns in dieser Hinsicht das Werk «Experiment in F#Minor» von 2013. Dabei handelt es sich um einen – wiederum magischen – Tisch, auf dem nicht weniger als 72 Lautsprecher verschiedener Grösse und Form platziert

Nicht im Museum Tinguely, sondern in der Druckereihalle im Ackermannshof an der St. Johanns-Vorstadt 19/21, ist ab 1. Juli die Installation «The Forty Part Motet» von Janet Cardiff zu sehen und zu hören. Das Publikum hört die vierzigstimmige Motette «Spem in Alium» (Hoffnung auf einen Anderen), des englischen Barock-Komponisten Thomas Tallis aus dem Jahr 1570. Ursprünglich für acht Chöre zu je fünf Stimmen a cappella komponiert, nahm Cardiff jede der 40 Stimmen einzeln auf und lässt das Stück aus 40 Lautsprechern erklingen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich frei im Raum bewegen und sich neben den Lautsprechern auf eine Stimme konzentrieren oder das Chorwerk als Ganzes mitten im Raum geniessen.

Illustrationen: Janet Cardiff und George Bures Miller: «The Cabinet of Curiousness» (2010). ©2023 coutesy the artists, Foto: Museum Tinguely/Matthias Willi (Ausschnitt); janet Cardiff und George Bures Miller: «The Instrument of Troubled Dreams» (2018) © courtesy the artists, Foto Lehmbruck Museum, Duisburg/Thomas Köster. janet Cardiff und George Bures Miller: «Opera for a Small Room» (2005) © courtesy the artists, Luhring Augustine, New York, Gallery Koyanagi, Tokyo, and Fraenkel Gallery, San Francisco, photo: Seber Ugarte, Lorena López. Janet Cardiff und George Bures Miller: «Experiment in F# Minor» (2013), ©2023 Foto aus der Ausstellung (©2023, Jürg Bürgi, Basel).

Roger Ballen im Museum Tinguely: Der Ruf der Leere

18.04.23 16:33

Anlässlich der Ausstellung «Roger Ballen. Call of the Void» erscheint im Kehrer Verlag, Heidelberg, eine englische Publikation mit Texten von Roger Ballen, Andres Pardey und einem Vorwort von Roland Wetzel. Die Publikation ist ab 13. Juni im Museumsshop für 35 CHF erhältlich.

Illustrationen: Porträt Roger Ballen (Ausschnitt) Foto Marguerite Rossouw, © coutesy Marguerite Rossouw). Installationsansicht in der Ausstellung «Call of the Void» im Tinguely Museum, Basel 2023 (©courtesy Roger Ballen 2023 Museum Tinguely, Basel; Foto: Felix Scharff). Installationsansicht in der Ausstellung «Call of the Void», ©courtesy Roger Ballen 2023 Museum Tinguely, Basel; Foto: Marguerite Roussouw. Roger Ballen: «Mouth to Mouth», 2013 ©courtesy Roger Ballen.

Charmion von Wiegand im Kunstmuseum Basel

27.03.23 16:52

Zur Ausstellung, die wegen der Pandemie erst mit Verspätung eröffnet werden konnte, erschien bereits 2021 ein Katalog mit einem grossen Bildteil und kenntnisreichen Textbeiträgen. Wismer, Maja (Hrsg. für das Kunstmuseum Basel): «Charmion von Wiegand. Expanding Modernism», München 2021 (Prestel-Verlag), 200 Seiten CHF 44.00.

Illustrationen (von oben nach unten): Arnold Newman: Porträt von Charmion von Wiegand, 1961 (Scan aus dem Katalog); Titelblatt des Magazins «New Masses» 1926 (aus Wikipedia); Charmion von Wiegand: The Great Field of Action or the 64 Hexagrams (Der Altar der Ahnen aus dem I Ging), 1953. (Collection Walker Art Center, Minneapolis, Schenkung Howard Wise, New York, 1974); Charmion von Wiegand: Triptych, Number 700. 1961 (Whitney Museum of American Art. Schenkung Alvin M. Greenstein.)

Shirley Jaffe im Kunstmuseum Basel

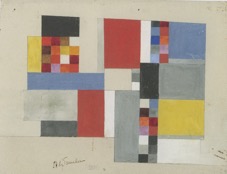

25.03.23 16:45

,

dessen Atelier in Arcueil sie zeitweise benützen konnte. Ihre frühen Bilder sind stark vom Impressionismus im Spätwerk von Claude Monet (1840-1926) beeinflusst, das zuvor schon dem amerikanischen abstrakten Expressionismus von Jackson Pollock (1912-1956) und Willem de Kooning (1904-1997) auf die Sprünge geholfen hatte. Auffallend in der ersten künstlerischen Schaffensperiode sind die grossen Formate ihrer Bilder. Der abstrakte Expressionismus verlangt nicht nur beim Malen die grosse Gestik, er muss auf einen dominanten Auftritt haben. Neben Sam Francis, der ihr den Kontakt vermittelte, wurde in den 1950er Jahren der grosse Schweizer Kunst-Anreger Arnold Rüdlinger die wichtigsten Stütze für Jaffes frühe Karriere. Rüdlinger (1919-1967), von 1946 bis 1955 Leiter der Kunsthalle Bern und anschliessend, bis zu seinem frühen Tod, der Kunsthalle Basel, ermöglichte ihr 1958, zusammen mit Kimber Smith und Sam Francis, einen Gruppenauftritt am Steinenberg. im gleichen Jahr kuratierte er im Pariser «Centre Culturel Américain» in gleicher Zusammensetzung eine Ausstellung. Er war fasziniert vom «gänzlich uneuropäischen Raumgefühl, das auf ein Zentrum, eine Perspektive und auf harmonische Proportionen verzichtet», wie er im Katalog schrieb. (Zur Erinnerung: 1957, zwei Jahre bevor die Berner Galerie Klipstein und Kornfeld Shirley Jaffe ihre erste Einzelausstellung ausrichtete, hatten Arnold Rüdlinger und Ebi Kornfeld (1923-2023) in den USA mit einem Kredit der National-Versicherung für das Kunstmuseum Basel Werke von Franz Kline, Barnett Newman, Mark Rothko und Clyfford Still gekauft. Nirgendwo sonst in Europa war die zeitgenössische amerikanische Kunst so prominent vertreten. Klar, dass sich das brave Publikum entsprechend provozieren liess…) Um 1960, heisst es in einem Abschnitt der Saaltexte zur Ausstellung, «war der abstrakte Expressionismus bereits (Kunst)Geschichte». Viele aus der Pariser Expats-Kolonie kehrten in die USA zurück und entwickelten dort neue, eigene künstlerische Positionen. Auch Shirley Jaffe beobachtete, dass sich ihre Malerei veränderte. Sie lebte getrennt von ihrem Ehemann; 1962 liess sich das Paar scheiden. Im Jahr darauf nutzte sie die Gelegenheit, mit einem Stipendium der Ford Foundation in Berlin zu arbeiten. Der Aufenthalt in der Stadt an der Frontlinie des Kalten Krieges, noch schockiert vom Bau der Mauer im August 1961 und auch im Westteil noch keineswegs trümmerfrei, hinterliess tiefe Spuren in Shirley Jaffes künstlerischer Biografie. Das Begleitprogramm der Stiftung ermöglichte ihr, sich mit dem deutschen Expressionismus bekannt zu machen und die Avantgarde, darunter der griechisch-französische Komponist, Musiktheoretiker und Architekt Iannis Xenakis und der Pionier der elektronischen Musik, Karlheinz Stockhausen, kennen zu lernen.

Zur Ausstellung in Basel erschien eine eigene, auf dem Katalog des Centre Pompidou aufbauende deutsch-englische Publikation. Olga Osadtschy, Frédéric Paul (Hg. für das Kunstmuseum Basel): «Shirley Jaffe, Form als Experiment/Form as Experiment», Basel 2023 (Christoph Merian Verlag), 296 Seiten, CHF 49.00.

Eine ausführliche Besprechung unter Berücksichtigung der Katalog-Essays erscheint demnächst hier.

Illustrationen von oben nach unten: Atelier von Shirley Jaffe, Paris, 13. Oktober 2008 (Kunstwerk im Hintergrund: Bande dessinée en Noir et Blanc, 2009. ©Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou/Jean-Christope Mazur; ©2023, ProLitteris, Zürich. Shirley Jaffe: Arceuil Yellow, 1956 Centre Pompidou, Paris © ProLitteris, Zürich. Foto Centre Pompidou (Audrey Laurans). Shirley Jaffe: Ohne Titel, um 1965. Centre Pompidou, Paris © ProLitteris, Zürich. Foto Centre Pompidou (Audrey Laurans). Shirley Jaffe: Ohne Titel, 1968. Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles. Foto ©Bernard Huet/tutti image.

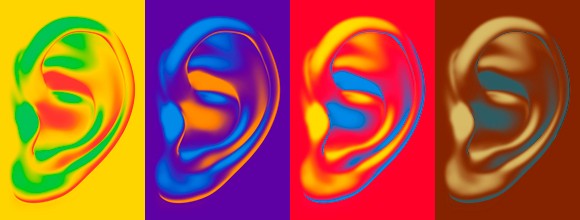

«À bruit secret»: Der Hörsinn im Museum Tinguely

23.02.23 14:47

Für seine raumgreifende (und zum ersten Mal in der Schweiz ausgestellte) Installation «Oracle» von 1962/1965 liess Rauschenberg zum Beispiel von Billy Klüver (der 1960 Jean Tinguely geholfen hatte, die sich selbst zerstörende Skulptur «Homage to New York» zu bauen) und seinem Ingenieurkollegen Harold Hodges in jedes der fünf Elemente

Sind in den ersten Räumen der Ausstellung, die sich über ein Dutzend Stationen auf drei Stockwerken des Museums erstreckt, grosso modo die erwartbaren Artefakte zu sehen, so wartet die Kuratorin im weiteren Verlauf des Parcours mit zahlreichen Überraschungen auf. Sie zeigt, wie in den zahlreichen jüngeren Arbeiten die Kunst mit einer

Auch Dominique Koch (geb. 1983 in Luzern) nutzt naturwissenschaftliche Forschung für ihre künstlerische Arbeit. Zusammen mit ihrem Bruder, dem Musiker und Komponisten Tobias Koch, machte sie im Erdreich von La Becque am Genfersee mit Spezialmikrofonen Aufnahmen von gewöhnlich unhörbaren Geräuschen. Anschliessend materialisierte sie das bioakustische Material in einer Glaswerkstatt zu zufällig geformten Artefakten, indem sie den durch die Schallwellen erzeugten Luftdruck zum Glasblasen verwendete. So erstarrten flüchtige Töne und Geräusche zu festen, dauerhaften «Sound Fossils».

Zwei weitere Arbeiten, die wässerige Klanglandschaften erlebbar machen, haben uns besonders beeindruckt: Christina Kubisch (geb. 1948 in Bremen), auch sie musikalisch und künstlerisch ausgebildet, installierte eigens für die Ausstellung ihre Arbeit «Il reno», eine 12-Kanal-Komposition mit Tonaufnahmen, die sie in Basel mit Unterwassermikrofonen an verschiedenen Orten im Rhein gemacht hat. Gleich zu Beginn der Ausstellung erhält das Publikum Gelegenheit, per Induktionskopfhörer diese

Das zweite besonders eindrückliche Werk ist das letzte der Ausstellung: Auf einem Tisch liegt ein Buch mit Anweisungen des Künstlers Cevdet Erek (geb. 1974 in Istanbul), so mit kreisenden Handbewegungen über den an der Wand hängenden Teppich zu streichen, dass dabei das Geräusch von Meereswellen evoziert wird. Die ganz einfache, auf den ersten Blick irritierende Installation ist ein Musterbeispiel für die Fähigkeit, mit einem Kunstwerk ein subjektives künstlerisches Erlebnis zu schaffen, das ohne Mitwirkung des Publikums nicht zustande käme.

Die Fülle der Eindrücke, welche die Ausstellung «À bruit secret» für die Besucherinnen und Besucher bereit hält, ist mit diesen wenigen Beschreibungen nicht erschöpft. Es gibt sehr viel zu sehen und zu hören. Die Künstlerinnen und Künstler stellen mit ihren Werken viele Fragen. Es lohnt sich, sich für sie Zeit zu nehmen, auch wenn viele nicht gültig zu beantworten sind. Hilfreich sind die ausführlichen Saaltexte, die hier auch als PDF zur Verfügung stehen.

Illustrationen: Ausstellungsbanner (Website des Museums). Marcel Duchamp: «À bruit secret» ©Association Marcel Duchamp/2023 ProLitteris, Zürich. Robert Rauschenberg: «Oracle». Robert Rauschenberg Foundation/2023 ProLitteris, Zürich. Marcus Maeder:«Espirito da floresta/Forest spirit Florest» Courtesy of the artist/2023 ProLitteris, Zürich. Ursula Biemann: «Acoustic Ocean» Installationsansicht (Ausschnitt) ©Ursula Biemann; Foto: Margot Montigny. Christina Kubisch: «Il reno». Installationsansicht Museum Tinguely. ©Museum Tinguely, Basel; Foto: Daniel Spehr.

Museum Tinguely: Die Sammlung

08.02.23 14:57

Illustrationen: Jean Tinguely bei Materialsuche, Paris 1960 (Ausschnitt, Fotograf unbekannt); Jean Tinguely «Èloge de la Folie», 1966 (© Museum Tinguely, Basel, Foto: Daniel Spehr, Ausschnitt)

Wayne Thiebaud in der Fondation Beyeler

29.01.23 16:45

Zur Ausstellung erschien ein sehr schön gestalteter Katalog mit einem überaus lesenswerten Essay des Herausgebers und Kurators Ulf Küster, sowie dem vollständigen Text eines Interviews mit Jason Edward Kaufman, in dem der hochbetagte Künstler über sein Lebenswerk Auskunft gab. Weitere Beiträge von Janet Bishop und der Assistenzkuratorin Charlotte Sarrazin.

Ulf Küster (Hrsg. für die Fondation Beyeler): Wayne Thiebaud. Berlin 2023 (Hatje Cantz Verlag), 160 Seiten, CHF 62.50.

Illustrationen von oben nach unten: Wayne Thiebaud (©Wikipedia), «35 Cent Masterworks»,1970-72; «Eating Figures (Quick Snacks)», 1963; Bilder © Wayne Thiebaud Foundation/2022, Pro Litteris, Zurich «Eating Figures» (Detail, Foto Ausstellung © Jürg Bürgi 2023).

Jubiläumsausstellung der Fondation Beyeler

30.10.22 16:36

Zur Jubiläumsausstellung erschien auch eine Publikation:

Fondation Beyeler, Bouvier, R. (Hrsg.): Fondation Beyeler. 25 Highlights. Riehen/Berlin 2022 (Fondation Beyeler/Hatje Cantz Verlag). 80 Seiten CHF 12.00 in der Ausstellung €18.00 im Buchhandel.

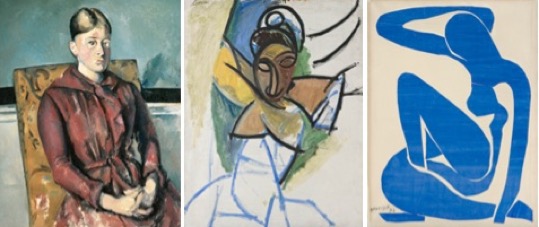

Illustrationen, oben von links: Paul Cézanne: Mme Cézanne à la chaise jaune, 1888-1890, Pablo Picasso: Epoque des Demoiselles d’Avignon, 1907 © Succession Picasso/2022, Pro Litteris, Zürich . Henri Matisse: Nu bleu I, 1952 © Succession H. Matisse/2022, Pro Litteris Zürich. alle: Sammlung Beyeler, Fondation Beyeler Riehen, Foto Robert Bayer, Basel. Mitte Duane Hanson: Lunchbreak, 1989 (vorn) und Anselm Kiefer: «Dein und mein Alter und das Alter der Welt», 1997 (Im Hintergrund). Foto aus der Ausstellung, © 2022 Jürg Bürgi, Basel. Unten: Cover der Ausstellungsbroschüre (Verlagskatalog).

«Zerrissene Moderne» und «Der Sammler Curt Glaser» im Kunstmuseum Basel

27.10.22 17:01

Wie es dazu kam, dass die Öffentliche Kunstsammlung der Stadt Basel kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs den Grundstein für eine der weltweit berühmtesten Kollektionen der Klassischen Moderne legen konnte, zeigt das Kunstmuseum Basel vom 22.10.2022 bis 12.2. bzw. 19.2.2023 in zwei Ausstellungen.

Sechs Räume im Untergeschoss des Neubaus sind dem Sammler Curt Glaser (1879-1943) gewidmet, der 1933, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, zuerst seine Stelle als Direktor der Kunstbibliothek in Berlin, später auch seine Pensionsansprüche und seine Staatsbürgerschaft verlor. Noch im gleichen Jahr brachte er einen grossen Teil seiner Wohnungseinrichtung und seiner Kunstsammlung zur Versteigerung. Bei der Auktion erwarb das Kunstmuseum Basel 200 Zeichnungen und Druckgrafiken für das Kupferstichkabinett, darunter bedeutende Werke von Edvard Munch, mit dem Glaser befreundet war. Nach einem langwierigen Rechtsstreit konnten sich der Kanton Basel-Stadt als Eigentümerin der Öffentlichen Kunstsammlung und die Erbengemeinschaft, die zunächst Anspruch auf die Restitution des Konvoluts erhoben hatte, 2020 auf einen Kompromiss einigen. Das Museum anerkannte, dass Glaser seinen Besitz aufgrund der Verfolgung durch das Nazi-Regime veräussert hatte und konnte die 1933 erworbenen Werke behalten. Für Glasers Erben sah die Vereinbarung, die beide Seiten als «gerechte und faire Lösung» akzeptierten, neben einer finanziellen Entschädigung die Zusage vor, das Schicksal des einflussreichen Kunstkenners und Sammlers in einer umfangreichen Ausstellung darzustellen. Dies ist den Kuratorinnen Anita Haldemann, Leiterin, und Judith Rauser, Assistenzkuratorin des Basler Kupferstichkabinetts mit einer klug und kenntnisreich inszenierten Schau in hohem Mass gelungen. Mit Dokumenten und Bildern lassen sie das Leben Curt Glasers, seiner gleichaltrigen Frau Elsa Kolker (1879-1932) und seiner zweiten Gefährtin Maria Milch (1901-1981), mit der er sich nach einem Aufenthalt in Paris noch 1933 in Ascona niederliess, bevor das Paar 1941 über Kuba in die USA emigrierte, Revue passieren. Die Auswahl der ausgestellten Werke beschränkt sich nicht auf die überaus wertvollen 200 Zeichnungen und Druckgrafiken, die das Kunstmuseum 1933 aus Glasers Versteigerung erwarb, sie zeigt vielmehr die ganze Breite der Privatsammlung, die von alten Meistern bis zur Moderne reichte, aber auch ostasiatische, arabische und afrikanische Werke umfasste. Leider war es, wohl aus Platzgründen, nicht möglich, den Bestand von 105 Karikaturen des französischen Künstlers Honoré Daumier (1808-1879), aus der Sammlung Glaser im Basler Kupferstichkabinett in die aktuelle Ausstellung zu integrieren. Er ist im Hauptbau in den Grafikkabinetten im 1. Stock zu sehen.

Sechs Räume im Untergeschoss des Neubaus sind dem Sammler Curt Glaser (1879-1943) gewidmet, der 1933, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, zuerst seine Stelle als Direktor der Kunstbibliothek in Berlin, später auch seine Pensionsansprüche und seine Staatsbürgerschaft verlor. Noch im gleichen Jahr brachte er einen grossen Teil seiner Wohnungseinrichtung und seiner Kunstsammlung zur Versteigerung. Bei der Auktion erwarb das Kunstmuseum Basel 200 Zeichnungen und Druckgrafiken für das Kupferstichkabinett, darunter bedeutende Werke von Edvard Munch, mit dem Glaser befreundet war. Nach einem langwierigen Rechtsstreit konnten sich der Kanton Basel-Stadt als Eigentümerin der Öffentlichen Kunstsammlung und die Erbengemeinschaft, die zunächst Anspruch auf die Restitution des Konvoluts erhoben hatte, 2020 auf einen Kompromiss einigen. Das Museum anerkannte, dass Glaser seinen Besitz aufgrund der Verfolgung durch das Nazi-Regime veräussert hatte und konnte die 1933 erworbenen Werke behalten. Für Glasers Erben sah die Vereinbarung, die beide Seiten als «gerechte und faire Lösung» akzeptierten, neben einer finanziellen Entschädigung die Zusage vor, das Schicksal des einflussreichen Kunstkenners und Sammlers in einer umfangreichen Ausstellung darzustellen. Dies ist den Kuratorinnen Anita Haldemann, Leiterin, und Judith Rauser, Assistenzkuratorin des Basler Kupferstichkabinetts mit einer klug und kenntnisreich inszenierten Schau in hohem Mass gelungen. Mit Dokumenten und Bildern lassen sie das Leben Curt Glasers, seiner gleichaltrigen Frau Elsa Kolker (1879-1932) und seiner zweiten Gefährtin Maria Milch (1901-1981), mit der er sich nach einem Aufenthalt in Paris noch 1933 in Ascona niederliess, bevor das Paar 1941 über Kuba in die USA emigrierte, Revue passieren. Die Auswahl der ausgestellten Werke beschränkt sich nicht auf die überaus wertvollen 200 Zeichnungen und Druckgrafiken, die das Kunstmuseum 1933 aus Glasers Versteigerung erwarb, sie zeigt vielmehr die ganze Breite der Privatsammlung, die von alten Meistern bis zur Moderne reichte, aber auch ostasiatische, arabische und afrikanische Werke umfasste. Leider war es, wohl aus Platzgründen, nicht möglich, den Bestand von 105 Karikaturen des französischen Künstlers Honoré Daumier (1808-1879), aus der Sammlung Glaser im Basler Kupferstichkabinett in die aktuelle Ausstellung zu integrieren. Er ist im Hauptbau in den Grafikkabinetten im 1. Stock zu sehen.

Die Ausstellung wird ergänzt durch eine inhaltlich umfassende, sehr schön gestaltete Publikation. Haldemann, A. und Rauser, J. (Hrsg.): Der Sammler Curt Glaser. Vom Verfechter der Moderne zum Verfolgten. Berlin 2022 (Deutscher Kunstverlag), 240 Seiten, CHF 38.00. (Eine Broschüre mit Übersetzungen in englischer Sprache liegt bei.)

Im zweiten Obergeschoss des Neubaus sind alle neun Säle den Ankäufen gewidmet, die es 1939 dem damals neuen Museumsdirektor Georg Schmidt ermöglichten, im drei Jahre zuvor eröffneten neuen Kunstmuseum eine «moderne Abteilung» einzurichten. Die Ausstellung dokumentiert nicht nur die Auseinandersetzungen, die sich in Basel – in der Öffentlichkeit und hinter verschlossenen Türen – um das Budget für die Neuerwerbungen abspielten, sie zeigt auch, welch verheerende Schäden die Säuberungsaktionen der Nazis in den staatlichen Kunstsammlungen des Deutschen Reiches anrichteten. 1937 wurden rund 21’000 Skulpturen, Gemälde und Arbeiten auf Papier als «entartet» aus deutschen Museen beschlagnahmt. Unter der Leitung von Propagandaminister Joseph Goebbels und von Adolf Ziegler, dem Präsidenten der Reichskammer der bildenden Künste, wurde im Juli 1937 in den Münchner Hofgarten-Arkaden eine Auswahl von 650 Werken aus 32 Museen präsentiert. Zwei Jahre später wählte eine von Joseph Goebbels handverlesene und geleitete Kommission 780 Gemälde und Skulpturen sowie 3500 Arbeiten auf Papier als «international verwertbar» aus. Vier Kunsthändler und das Auktionshaus Fischer in Luzern wurden beauftragt, die Werke an die Meistbietenden zu verkaufen. Das stets am von Zahlungsunfähigkeit bedrohte NS-Regime brauchte dringend Devisen. Georg Schmidt bereitete sich mit der Kunstkommission des Museums sorgfältig auf seine Einkaufstour vor. Er reiste nach Berlin, wo er nicht nur Werke der deutschen und französischen Moderne inspizierte, sondern sich auch Werke zeigen liess, welche die Deutschen nicht für «international verwertbar» hielten. Schmidt war sich der Beschränktheit seiner Mittel und der grossen Konkurrenz bewusst. Zudem musste er sich in einer mehrheitlich bürgerlichen Kunstkommission durchsetzen, die sich wenige Monate zuvor gegen seine Wahl zum Direktor engagiert hatte. Als erstes Werk kaufte

Im zweiten Obergeschoss des Neubaus sind alle neun Säle den Ankäufen gewidmet, die es 1939 dem damals neuen Museumsdirektor Georg Schmidt ermöglichten, im drei Jahre zuvor eröffneten neuen Kunstmuseum eine «moderne Abteilung» einzurichten. Die Ausstellung dokumentiert nicht nur die Auseinandersetzungen, die sich in Basel – in der Öffentlichkeit und hinter verschlossenen Türen – um das Budget für die Neuerwerbungen abspielten, sie zeigt auch, welch verheerende Schäden die Säuberungsaktionen der Nazis in den staatlichen Kunstsammlungen des Deutschen Reiches anrichteten. 1937 wurden rund 21’000 Skulpturen, Gemälde und Arbeiten auf Papier als «entartet» aus deutschen Museen beschlagnahmt. Unter der Leitung von Propagandaminister Joseph Goebbels und von Adolf Ziegler, dem Präsidenten der Reichskammer der bildenden Künste, wurde im Juli 1937 in den Münchner Hofgarten-Arkaden eine Auswahl von 650 Werken aus 32 Museen präsentiert. Zwei Jahre später wählte eine von Joseph Goebbels handverlesene und geleitete Kommission 780 Gemälde und Skulpturen sowie 3500 Arbeiten auf Papier als «international verwertbar» aus. Vier Kunsthändler und das Auktionshaus Fischer in Luzern wurden beauftragt, die Werke an die Meistbietenden zu verkaufen. Das stets am von Zahlungsunfähigkeit bedrohte NS-Regime brauchte dringend Devisen. Georg Schmidt bereitete sich mit der Kunstkommission des Museums sorgfältig auf seine Einkaufstour vor. Er reiste nach Berlin, wo er nicht nur Werke der deutschen und französischen Moderne inspizierte, sondern sich auch Werke zeigen liess, welche die Deutschen nicht für «international verwertbar» hielten. Schmidt war sich der Beschränktheit seiner Mittel und der grossen Konkurrenz bewusst. Zudem musste er sich in einer mehrheitlich bürgerlichen Kunstkommission durchsetzen, die sich wenige Monate zuvor gegen seine Wahl zum Direktor engagiert hatte. Als erstes Werk kaufte  Schmidt vom beauftragten Kunsthändler Hildebrand Gurlitt für 6000 Franken mit einem Sonderkredit der Basler Regierung «Tierschicksale» von Franz Marc. Etwa die Hälfte der nach heftigen Auseinandersetzungen schliesslich zur Verfügung gestellten 50’000 Franken investierte er in die in Berlin reservierten Werke, die andere Hälfte setzte er während der Luzerner Auktion ein. Für das Basler Kunstmuseum waren die waghalsigen Manöver beim Ausverkauf von 21 Werken «entarteter Kunst» ein einmaliger Glücksfall –zumal sie auch dazu beitrugen, wichtige Kunst-Stücke der Moderne vor der drohenden Zerstörung im Krieg in Sicherheit zu bringen. Allerdings: Für die Arbeiten einer ganzen Generation von jungen Kunstschaffenden, die noch nicht berühmt genug waren, um zu Geld gemacht zu werden, gab es keine Rettung. Sie landeten im Feuer – wie auch die Arbeiten, die bei den Auktionen in Berlin und Luzern übrig blieben.

Schmidt vom beauftragten Kunsthändler Hildebrand Gurlitt für 6000 Franken mit einem Sonderkredit der Basler Regierung «Tierschicksale» von Franz Marc. Etwa die Hälfte der nach heftigen Auseinandersetzungen schliesslich zur Verfügung gestellten 50’000 Franken investierte er in die in Berlin reservierten Werke, die andere Hälfte setzte er während der Luzerner Auktion ein. Für das Basler Kunstmuseum waren die waghalsigen Manöver beim Ausverkauf von 21 Werken «entarteter Kunst» ein einmaliger Glücksfall –zumal sie auch dazu beitrugen, wichtige Kunst-Stücke der Moderne vor der drohenden Zerstörung im Krieg in Sicherheit zu bringen. Allerdings: Für die Arbeiten einer ganzen Generation von jungen Kunstschaffenden, die noch nicht berühmt genug waren, um zu Geld gemacht zu werden, gab es keine Rettung. Sie landeten im Feuer – wie auch die Arbeiten, die bei den Auktionen in Berlin und Luzern übrig blieben.

Die von Eva Reifert, der Kuratorin für das 19. Jahrhundert und die Klassische Moderne, und Tessa Friederike Rosebrock, der Leiterin der Provenienzforschung, mit grosser Sachkenntnis und Sorgfalt kuratierte Schau, wird durch eine sehr informative, alle Aspekte des Themas beleuchtende Publikation begleitet.

Reifert, E.; Rosebrock, T. (Hrsg.): Zerrissene Moderne. Die Basler Ankäufe «entarteter» Kunst. Berlin 2022 (Hatje Cantz Verlag), 296 Seiten, CHF 54.00 (Die englische Ausgabe trägt den Titel «Castaway Modernism», 344 Seiten, CHF 54.00)

Wir berichten ausführlich und separat über die beiden Ausstellungen und die Kataloge. Die Besprechung der Ausstellung «Curt Glaser» steht hier zur Verfügung

und der Text über die «Entartete Kunst» und die Ankäufe für die moderne Abteilung des Kunstmuseums Basel ist hier nachzulesen.

Illustrationen oben: Elsa und Curt Glaser (Edvard Munch, 1913). Privatsammlung. Foto © Petegorsky / Gipe for Smith College Museum of Art, Northampton, Massachusetts. Mitte: Georg Schmidt (ca. 1939). Nachlass Georg Schmidt © Kunstmuseum Basel. Unten: Tierschicksale (Franz Marc, 1913). Kunstmuseum Basel.

Die Ausstellung wird ergänzt durch eine inhaltlich umfassende, sehr schön gestaltete Publikation. Haldemann, A. und Rauser, J. (Hrsg.): Der Sammler Curt Glaser. Vom Verfechter der Moderne zum Verfolgten. Berlin 2022 (Deutscher Kunstverlag), 240 Seiten, CHF 38.00. (Eine Broschüre mit Übersetzungen in englischer Sprache liegt bei.)

Die von Eva Reifert, der Kuratorin für das 19. Jahrhundert und die Klassische Moderne, und Tessa Friederike Rosebrock, der Leiterin der Provenienzforschung, mit grosser Sachkenntnis und Sorgfalt kuratierte Schau, wird durch eine sehr informative, alle Aspekte des Themas beleuchtende Publikation begleitet.

Reifert, E.; Rosebrock, T. (Hrsg.): Zerrissene Moderne. Die Basler Ankäufe «entarteter» Kunst. Berlin 2022 (Hatje Cantz Verlag), 296 Seiten, CHF 54.00 (Die englische Ausgabe trägt den Titel «Castaway Modernism», 344 Seiten, CHF 54.00)

Wir berichten ausführlich und separat über die beiden Ausstellungen und die Kataloge. Die Besprechung der Ausstellung «Curt Glaser» steht hier zur Verfügung

und der Text über die «Entartete Kunst» und die Ankäufe für die moderne Abteilung des Kunstmuseums Basel ist hier nachzulesen.

Illustrationen oben: Elsa und Curt Glaser (Edvard Munch, 1913). Privatsammlung. Foto © Petegorsky / Gipe for Smith College Museum of Art, Northampton, Massachusetts. Mitte: Georg Schmidt (ca. 1939). Nachlass Georg Schmidt © Kunstmuseum Basel. Unten: Tierschicksale (Franz Marc, 1913). Kunstmuseum Basel.

Lavanchy-Clarke: Schweizer Filmpionier im Museum Tinguely

19.10.22 16:26

Für die Filmgeschichte von Interesse ist im Leben Lavanchy-Clarkes nur eine relativ kurze Zeitspanne von rund acht Jahren, von 1896 bis 1904. Fasziniert von der Fotografie und von den ersten Verkaufsautomaten, die er zum Vertrieb von Schokolade und Rauchwaren in Bahnhöfen und in den neu aufkommenden Warenhäusern nutzte, kam er mit der Firma der Brüder Lumière in Lyon in Kontakt und erhielt 1896 eine Exklusiv-Lizenz zum Gebrauch ihres neuartigen «Cinématographe» in der Schweiz.Davon machte er