Museum Tinguely Basel

Delphine Reist im Museum Tinguely

19.10.23 15:23 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Illustrationen: Porträt Delphine Reist (Foto ©Jürg Bürgi, 2023); «La pente (das Gefälle), 2023 (Foto aus der Ausstellung © Jürg Bürgi)

Temitayo Ogunbiyi im Museum Tinguely

19.10.23 15:02 Abgelegt in:Kunst und Kultur

P.S. «Agbalumo» heisst in der Sprache der Yoruba eine afrikanische apfelförmige Frucht (Gambeya albida), der mannigfaltige Heilkräfte zugesprochen werden. Wie daraus Wein wird, ist uns nicht bekannt. Hingegen gibt es im Internet Rezepte für Mango-Wein (https://fruchtweinkeller.de/rezepte/mangowein/).

Illustrationen von oben nach unten: Temitayo Ogunbiyi vor ihrer Installation «You will follow the Rhein and compose play» im Solitude Park, 2023. © Museum Tinguely, Foto: Matthias Willi; «Healing Verb», 2023. © Courtesy of the artist. Foto aus der Ausstellung © Jürg Bürgi. «You will follow the Rhein and compose play (instrument), 2023. Foto aus der Ausstellung © Jürg Bürgi.

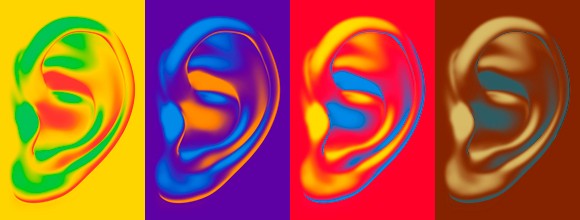

«À bruit secret»: Der Hörsinn im Museum Tinguely

23.02.23 14:47 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Für seine raumgreifende (und zum ersten Mal in der Schweiz ausgestellte) Installation «Oracle» von 1962/1965 liess Rauschenberg zum Beispiel von Billy Klüver (der 1960 Jean Tinguely geholfen hatte, die sich selbst zerstörende Skulptur «Homage to New York» zu bauen) und seinem Ingenieurkollegen Harold Hodges in jedes der fünf Elemente

Sind in den ersten Räumen der Ausstellung, die sich über ein Dutzend Stationen auf drei Stockwerken des Museums erstreckt, grosso modo die erwartbaren Artefakte zu sehen, so wartet die Kuratorin im weiteren Verlauf des Parcours mit zahlreichen Überraschungen auf. Sie zeigt, wie in den zahlreichen jüngeren Arbeiten die Kunst mit einer

Auch Dominique Koch (geb. 1983 in Luzern) nutzt naturwissenschaftliche Forschung für ihre künstlerische Arbeit. Zusammen mit ihrem Bruder, dem Musiker und Komponisten Tobias Koch, machte sie im Erdreich von La Becque am Genfersee mit Spezialmikrofonen Aufnahmen von gewöhnlich unhörbaren Geräuschen. Anschliessend materialisierte sie das bioakustische Material in einer Glaswerkstatt zu zufällig geformten Artefakten, indem sie den durch die Schallwellen erzeugten Luftdruck zum Glasblasen verwendete. So erstarrten flüchtige Töne und Geräusche zu festen, dauerhaften «Sound Fossils».

Zwei weitere Arbeiten, die wässerige Klanglandschaften erlebbar machen, haben uns besonders beeindruckt: Christina Kubisch (geb. 1948 in Bremen), auch sie musikalisch und künstlerisch ausgebildet, installierte eigens für die Ausstellung ihre Arbeit «Il reno», eine 12-Kanal-Komposition mit Tonaufnahmen, die sie in Basel mit Unterwassermikrofonen an verschiedenen Orten im Rhein gemacht hat. Gleich zu Beginn der Ausstellung erhält das Publikum Gelegenheit, per Induktionskopfhörer diese

Das zweite besonders eindrückliche Werk ist das letzte der Ausstellung: Auf einem Tisch liegt ein Buch mit Anweisungen des Künstlers Cevdet Erek (geb. 1974 in Istanbul), so mit kreisenden Handbewegungen über den an der Wand hängenden Teppich zu streichen, dass dabei das Geräusch von Meereswellen evoziert wird. Die ganz einfache, auf den ersten Blick irritierende Installation ist ein Musterbeispiel für die Fähigkeit, mit einem Kunstwerk ein subjektives künstlerisches Erlebnis zu schaffen, das ohne Mitwirkung des Publikums nicht zustande käme.

Die Fülle der Eindrücke, welche die Ausstellung «À bruit secret» für die Besucherinnen und Besucher bereit hält, ist mit diesen wenigen Beschreibungen nicht erschöpft. Es gibt sehr viel zu sehen und zu hören. Die Künstlerinnen und Künstler stellen mit ihren Werken viele Fragen. Es lohnt sich, sich für sie Zeit zu nehmen, auch wenn viele nicht gültig zu beantworten sind. Hilfreich sind die ausführlichen Saaltexte, die hier auch als PDF zur Verfügung stehen.

Illustrationen: Ausstellungsbanner (Website des Museums). Marcel Duchamp: «À bruit secret» ©Association Marcel Duchamp/2023 ProLitteris, Zürich. Robert Rauschenberg: «Oracle». Robert Rauschenberg Foundation/2023 ProLitteris, Zürich. Marcus Maeder:«Espirito da floresta/Forest spirit Florest» Courtesy of the artist/2023 ProLitteris, Zürich. Ursula Biemann: «Acoustic Ocean» Installationsansicht (Ausschnitt) ©Ursula Biemann; Foto: Margot Montigny. Christina Kubisch: «Il reno». Installationsansicht Museum Tinguely. ©Museum Tinguely, Basel; Foto: Daniel Spehr.

Museum Tinguely: Die Sammlung

08.02.23 14:57 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Illustrationen: Jean Tinguely bei Materialsuche, Paris 1960 (Ausschnitt, Fotograf unbekannt); Jean Tinguely «Èloge de la Folie», 1966 (© Museum Tinguely, Basel, Foto: Daniel Spehr, Ausschnitt)

Lavanchy-Clarke: Schweizer Filmpionier im Museum Tinguely

19.10.22 16:26 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Für die Filmgeschichte von Interesse ist im Leben Lavanchy-Clarkes nur eine relativ kurze Zeitspanne von rund acht Jahren, von 1896 bis 1904. Fasziniert von der Fotografie und von den ersten Verkaufsautomaten, die er zum Vertrieb von Schokolade und Rauchwaren in Bahnhöfen und in den neu aufkommenden Warenhäusern nutzte, kam er mit der Firma der Brüder Lumière in Lyon in Kontakt und erhielt 1896 eine Exklusiv-Lizenz zum Gebrauch ihres neuartigen «Cinématographe» in der Schweiz.Davon machte er

Auch wenn er nicht an Reklame dachte, war Lavanchy-Clarke ein Meister der sorgfältigen Inszenierung. Zu sehen ist das in der Ausstellung an einem Glanzstück der Schweizer Filmgeschichte: Am 16. Mai 1896 dirigierte er bei der Eröffnung der Landesausstellung die berühmtesten Schweizer Künstler vor seine Kamera. Ferdinand Hodler ist da, zusammen mit Albert Welti und Cuno Amiet. Auf weiteren Sequenzen spazieren die Chefs der Landesausstellung und andere Honoratioren im Folklore-Umzug mit. Der 50-Sekunden-Film mit dem Gewimmel des Publikums auf der Mittleren Rheinbrücke in Basel, der im September 1896 gedreht wurde, darf in der Ausstellung natürlich nicht fehlen. Er bildete den Ausgangspunkt der jahrelangen Forschungsarbeit von Hansmartin Siegrist und seinem Team, die schliesslich zur Wiederentdeckung des Belle-Epoche-Genies François-Henri Lavanchy-Clarke führte.

Zur Ausstellung erschien von Hansmartin Siegrist der dokumentarische Kinofilm «Lichtspieler. Wie der geniale Lavanchy-Clarke die Schweiz ins Kino holte».

Als Ausgangspunkt der Forschung über François-Henry Lavanchy-Clarke erhält Hansmartin Siegrists Buch «Auf der Brücke zur Moderne: Basels erster Film als Panorama der Belle Epoque» (Basel 2019, Christoph Merian Verlag) durch die Ausstellung neue Aktualität.

Illustrationen von oben nach unten: François-Henri Lavanchy-Clark mit seinem «Cinématographe» (Ausschnitt) © Fondation Herzog, Basel. «Palais des Fées» an der Landesausstellung in Genf 1896, ©Cinémathèque Suisse, Lausanne. «Les Laveuses» (Filmstill aus der Ausstellung). Die Familie Lavanchy-Clarke, Cannes 1906 ©Fondation Herzog, Basel.

«Territories of Waste» im Museum Tinguely

15.09.22 15:28 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Unter dem etwas sperrigen Titel «Territories of Waste. Über die Wiederkehr des Verdrängten» zeigt das Museum Tinguely in Basel vom 14. September 2022 bis zum 8. Januar 2023 wie sich Kunstschaffende weltweit mit dem umweltpolitisch wichtigen Thema des Abfalls auseinandersetzen. Die von Sandra Beate Reimann kuratierte Ausstellung zeigt Arbeiten von 27 Künstlerinnen, Künstlern und Kunstkollektiven. Auf eine Rangordnung oder eine andere Art von rotem Faden habe sie bewusst verzichtet, erläuterte die Kuratorin bei der Präsentation. Die Grösse der skulpturalen Objekte, die Länge der – zahlreichen – Video-Installationen oder die Zeit der Entstehung bieten keine Orientierung. Die Auswahl erscheint damit einigermassen zufällig. Aber Müllberge gibt es überall, Abfall ist allgegenwärtig, und alle Recyclingparks können nicht verhindern, dass die Relikte der menschlichen Zivilisation nicht einfach verschwinden. Einen eindrücklichen Beleg dafür bieten Anca Benera und Arnold Estefán mit ihrer multimedialen Arbeit «The Last Particles» von 2018. Die aus Rumänien stammenden Kunstschaffenden untersuchten den Sand auf dem Küstenabschnitt «Omaha Beach». Das Gelände, auf dem am 6. Juni 1944, bei der Invasion der Normandie, besonders hart gekämpft wurde, ist bis heute, dem blossen Auge nicht sichtbar, von Metallpartikeln durchsetzt. Neben naturwissenschaftlichen Werkzeugen gehört ein Video zur Installation, auf dem zu sehen ist, wie die Metallteile, magnetisch erregt, eine Art Tanz aufführen.

den Sand auf dem Küstenabschnitt «Omaha Beach». Das Gelände, auf dem am 6. Juni 1944, bei der Invasion der Normandie, besonders hart gekämpft wurde, ist bis heute, dem blossen Auge nicht sichtbar, von Metallpartikeln durchsetzt. Neben naturwissenschaftlichen Werkzeugen gehört ein Video zur Installation, auf dem zu sehen ist, wie die Metallteile, magnetisch erregt, eine Art Tanz aufführen.

Einen ganz anderen Ansatz wählte, in der Ausstellung gleich daneben, Mierle Laderman Ukeles, als sie 1969 in einem Manifest Gedanken über Todestrieb und Lebensinstinkt nachdachte und dem Todestrieb den Willen zum eigenständigen, individuellen Lebensweg zuschrieb, der in der Kunst zur ständigen Erneuerung beiträgt. Im Gegensatz dazu sah sie als «Künstlerin, als Frau, als Ehefrau, als Mutter» den Lebensinstinkt als das ständige Bemühen, das Bestehende zu erhalten, indem das Neue bewahrt und der Fortschritt geschützt wird. Ihre, aus heutiger Sicht, etwas weit hergeholte Reflexion über ihr weibliches Künstlertum, führte sie dazu, den Fokus auf alle Formen der Pflege und der Reinigungsarbeiten zu richten, die gesellschaftlich zu wenig geachtet und geschätzt werden. So dokumentierte sie ihre häuslichen Routinen als Hausfrau und Mutter. Und 1973 fegte sie Eingangstreppe und Fussboden des schlossähnlichen «Wadsworth Atheneum»-Museums in Hartford (Connecticut). Seit 1977 war sie – unbezahlt – als Künstlerin bei der New Yorker Müllabfuhr, dem «New York City Department of Sanitation» (DSNY),tätig und entwickelte öffentliche Performances, Ausstellungen und Kunstwerke im Stil der Land Art. Zu den bekanntesten Manifestationen zählt ihre zweijährige, umfassend dokumentierte Performance, bei der sie allen 8500 Beschäftigten des DSNY per Handschlag dafür dankte, «dass Sie New York City am Leben erhalten».

der New Yorker Müllabfuhr, dem «New York City Department of Sanitation» (DSNY),tätig und entwickelte öffentliche Performances, Ausstellungen und Kunstwerke im Stil der Land Art. Zu den bekanntesten Manifestationen zählt ihre zweijährige, umfassend dokumentierte Performance, bei der sie allen 8500 Beschäftigten des DSNY per Handschlag dafür dankte, «dass Sie New York City am Leben erhalten».

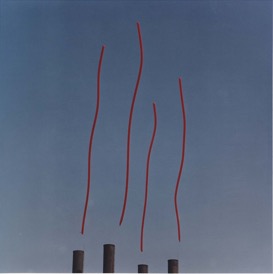

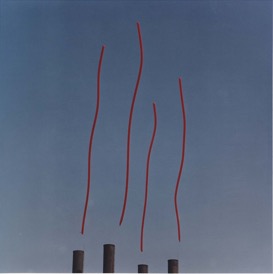

Botschaften gegen die Vermüllung der Umwelt und die Vergeudung von natürlichen Ressourcen – beide Begriffe schwingen im Titel «Territories of Waste» mit – bestimmen einen grossen Teil der ausgestellten Arbeiten. Aber es gibt auch Künstlerinnen und Künstler, die Hoffnung vermitteln, indem sie die desaströsen Gegebenheiten ironisch brechen. Da befasste sich zum Beispiel der Architekt Bjarke Ingels 2011 mit dem Entwurf einer Müllverbrennungsanlage in Kopenhagen. Der Plan sah eine begrünte hohe Aufschüttung vor, die auch als Skihügel genutzt werden kann, während im Innern Abfall verbrannt und mit der Abwärme 160’000 Haushalte versorgt werden konnten. Jan und Tim Elder und ihre Berliner Künstlergruppe «realities:united», im Wissen, dass bei der Müllverbrennung tausende Tonnen Kohlendioxid entstehen, erweiterten das Konzept mit dem Vorschlag, die Abgase so zu manipulieren, dass sie regelmässig in Form eines 30 Meter breiten Rauchrings in die Luft geblasen würde. Das heisst: Der ganze Spass ist nur möglich, weil so viel Müll produziert wird, der verbrannt werden muss. Schade, dass die Kopenhagener Behörden das Kunst-Stück, das auf faszinierende Weise eine Verbindung zwischen Schrecken und Schönheit herstellte, nicht realisieren wollten. In ähnlicher Weise bereicherte Otto Piene 1976 mit seiner Arbeit «Black Stacks Helium Sculpture» die Ausstellung «The River: Images of the Mississippi» und akzentuierte die vier Schlote

bei der Müllverbrennung tausende Tonnen Kohlendioxid entstehen, erweiterten das Konzept mit dem Vorschlag, die Abgase so zu manipulieren, dass sie regelmässig in Form eines 30 Meter breiten Rauchrings in die Luft geblasen würde. Das heisst: Der ganze Spass ist nur möglich, weil so viel Müll produziert wird, der verbrannt werden muss. Schade, dass die Kopenhagener Behörden das Kunst-Stück, das auf faszinierende Weise eine Verbindung zwischen Schrecken und Schönheit herstellte, nicht realisieren wollten. In ähnlicher Weise bereicherte Otto Piene 1976 mit seiner Arbeit «Black Stacks Helium Sculpture» die Ausstellung «The River: Images of the Mississippi» und akzentuierte die vier Schlote  der Southeast Steam Plant in Minneapolis. Zu sehen waren rote mit Helium gefüllte Polyethylenschläuche, die 90 Meter hoch senkrecht über den Kaminen schwebten. Klar, dass die Installation subtil auf die Luftverschmutzung des Kraftwerks hinwies. Umso erstaunlicher aus heutiger Sicht, dass die Betreiber der Dampfzentrale, die sich dessen voll bewusst waren, die Installation tolerierten!

der Southeast Steam Plant in Minneapolis. Zu sehen waren rote mit Helium gefüllte Polyethylenschläuche, die 90 Meter hoch senkrecht über den Kaminen schwebten. Klar, dass die Installation subtil auf die Luftverschmutzung des Kraftwerks hinwies. Umso erstaunlicher aus heutiger Sicht, dass die Betreiber der Dampfzentrale, die sich dessen voll bewusst waren, die Installation tolerierten!

Es ist ein grosses Verdienst der Kuratorin, dass die deutsch/englische Begleitpublikation – 27 Franken in gedruckter Form, gratis als Download auf der Website des Museums – jedes einzelne der ausgestellten Kunstwerke ausführlich vorstellt. Sandra Beate Reimann verortet zudem in einem einleitenden, kenntnisreichen Essay die ausgestellten Werke in der Geschichte der zeitgenössischen Kunst. Gerade die Arbeiten Jean Tinguelys und mancher seiner Künstlerkolleginnen und -kollegen zeugen von einer scharfen Kritik am hemmungslosen Konsumismus der europäischen Wirtschaftswunderjahre und der amerikanischen Überflussgesellschaft. Tinguelys Rotozazas – Rotozaza II zertrümmerte 1967 im Loeb Student Center der New York University am laufenden Band (volle) Bierflaschen und Rotozaza III zertrümmerte 1969 12’000 Teller in einem Schaufenster des Kaufhauses Loeb in Bern – sind ein gutes Beispiel für die Art, wie Künstler am Ende der aufwühlenden 1960er-Jahre Gesellschaftskritik übten. Dass sie seit den 1950er-Jahren vielfach Schrott und Müll verarbeiteten, ist allerdings weniger als Statement für den Ressourcenkreislauf zu verstehen, vielmehr war die Zweitverwertung ihren prekären finanziellen Verhältnissen geschuldet: Sie hatten schlicht kein Geld, um ungebrauchtes Material zu kaufen.

Das Museum bietet während der Ausstellung ein umfangreiches Begleitprogramm, darunter die Neuerung des langen Donnerstag mit freiem Eintritt ab 18 Uhr. Details gibt es auf einem Flyer und auf der Website des Museums https://www.tinguely.ch/de/veranstaltungen.html.

Illustrationen: Oben: Anca Benera und Arnold Estefán: The Last Particles(Foto ©FRAC, courtesy Frac des Pays de la la Loire; Fanny Trichet. Mitte: Mierle Laderman Ukeles: Touch Sanitation Performance 1979-1980/2017. © Mierle Laderman Ukeles, Foto: Vincent Russo, courtesy the artist and Ronald Feldman Gallery, New York. Unten: Jan und Tim Elder,«realities:united», «BIG Vortex» 2011. Scan aus der Publikation zur Ausstellung. Ganz unten: Otto Piene: Black Stacks Helium Sculpture. 1978. ©2022 Pro Litteris, Zürich. Foto: courtesy Walker Art Center, Minneapolis.

Einen ganz anderen Ansatz wählte, in der Ausstellung gleich daneben, Mierle Laderman Ukeles, als sie 1969 in einem Manifest Gedanken über Todestrieb und Lebensinstinkt nachdachte und dem Todestrieb den Willen zum eigenständigen, individuellen Lebensweg zuschrieb, der in der Kunst zur ständigen Erneuerung beiträgt. Im Gegensatz dazu sah sie als «Künstlerin, als Frau, als Ehefrau, als Mutter» den Lebensinstinkt als das ständige Bemühen, das Bestehende zu erhalten, indem das Neue bewahrt und der Fortschritt geschützt wird. Ihre, aus heutiger Sicht, etwas weit hergeholte Reflexion über ihr weibliches Künstlertum, führte sie dazu, den Fokus auf alle Formen der Pflege und der Reinigungsarbeiten zu richten, die gesellschaftlich zu wenig geachtet und geschätzt werden. So dokumentierte sie ihre häuslichen Routinen als Hausfrau und Mutter. Und 1973 fegte sie Eingangstreppe und Fussboden des schlossähnlichen «Wadsworth Atheneum»-Museums in Hartford (Connecticut). Seit 1977 war sie – unbezahlt – als Künstlerin bei

Botschaften gegen die Vermüllung der Umwelt und die Vergeudung von natürlichen Ressourcen – beide Begriffe schwingen im Titel «Territories of Waste» mit – bestimmen einen grossen Teil der ausgestellten Arbeiten. Aber es gibt auch Künstlerinnen und Künstler, die Hoffnung vermitteln, indem sie die desaströsen Gegebenheiten ironisch brechen. Da befasste sich zum Beispiel der Architekt Bjarke Ingels 2011 mit dem Entwurf einer Müllverbrennungsanlage in Kopenhagen. Der Plan sah eine begrünte hohe Aufschüttung vor, die auch als Skihügel genutzt werden kann, während im Innern Abfall verbrannt und mit der Abwärme 160’000 Haushalte versorgt werden konnten. Jan und Tim Elder und ihre Berliner Künstlergruppe «realities:united», im Wissen, dass

Es ist ein grosses Verdienst der Kuratorin, dass die deutsch/englische Begleitpublikation – 27 Franken in gedruckter Form, gratis als Download auf der Website des Museums – jedes einzelne der ausgestellten Kunstwerke ausführlich vorstellt. Sandra Beate Reimann verortet zudem in einem einleitenden, kenntnisreichen Essay die ausgestellten Werke in der Geschichte der zeitgenössischen Kunst. Gerade die Arbeiten Jean Tinguelys und mancher seiner Künstlerkolleginnen und -kollegen zeugen von einer scharfen Kritik am hemmungslosen Konsumismus der europäischen Wirtschaftswunderjahre und der amerikanischen Überflussgesellschaft. Tinguelys Rotozazas – Rotozaza II zertrümmerte 1967 im Loeb Student Center der New York University am laufenden Band (volle) Bierflaschen und Rotozaza III zertrümmerte 1969 12’000 Teller in einem Schaufenster des Kaufhauses Loeb in Bern – sind ein gutes Beispiel für die Art, wie Künstler am Ende der aufwühlenden 1960er-Jahre Gesellschaftskritik übten. Dass sie seit den 1950er-Jahren vielfach Schrott und Müll verarbeiteten, ist allerdings weniger als Statement für den Ressourcenkreislauf zu verstehen, vielmehr war die Zweitverwertung ihren prekären finanziellen Verhältnissen geschuldet: Sie hatten schlicht kein Geld, um ungebrauchtes Material zu kaufen.

Das Museum bietet während der Ausstellung ein umfangreiches Begleitprogramm, darunter die Neuerung des langen Donnerstag mit freiem Eintritt ab 18 Uhr. Details gibt es auf einem Flyer und auf der Website des Museums https://www.tinguely.ch/de/veranstaltungen.html.

Illustrationen: Oben: Anca Benera und Arnold Estefán: The Last Particles(Foto ©FRAC, courtesy Frac des Pays de la la Loire; Fanny Trichet. Mitte: Mierle Laderman Ukeles: Touch Sanitation Performance 1979-1980/2017. © Mierle Laderman Ukeles, Foto: Vincent Russo, courtesy the artist and Ronald Feldman Gallery, New York. Unten: Jan und Tim Elder,«realities:united», «BIG Vortex» 2011. Scan aus der Publikation zur Ausstellung. Ganz unten: Otto Piene: Black Stacks Helium Sculpture. 1978. ©2022 Pro Litteris, Zürich. Foto: courtesy Walker Art Center, Minneapolis.

Jean-Jacques Lebel im Museum Tinguely

15.04.22 15:22 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Die aufwändig zelebrierte Aktion war Teil der von Lebel, Jouffroy und Sergio Rusconi in der Galleria d’Arte Il Canale organisierten Ausstellung «L’anti-procès II», die als Gegenstück zur gleichzeitig stattfindenden Biennale verstanden werden wollte. Die Ausstellungsreihe hatte im Jahr zuvor mit «L’anti-procès I» in Paris als Protest gegen den mit grösster Grausamkeit geführten Algerienkrieg und den französischen Kolonialismus begonnen. In Venedig weitete sich der Blick: Nicht die Leistung nationaler Kunstszenen sollte gefeiert werden, wie sie die Biennale zelebrierte, sondern die Kunst als kulturelle Leistung der ganzen Menschheit. Jean-Jacques Lebel, 1936 im Pariser Vorort Neuilly geboren und in New York aufgewachsen, verstand sich

Den Porträts von Lebels Lieblingsdenkern stellte Kurator Andres Pardey logischerweise Jean Tinguelys Maschinen-Porträts von Henri Bergson und Pjotr Kropotkin aus dem Philosophen-Zyklus von 1988 gegenüber.

Mit dem Happening in Venedig – angeblich die erste derartige Intervention in Europa (wenn man Tinguelys spektakulären Umzug seiner fahrbar gemachten Skulpturen vom Pariser Atelier in der Impasse Ronsin in die Galerie des Quatre Saisons nicht mitzählt) – legte Lebel den Grundstein für seine Karriere als Künstler und als Kunsttheoretiker. Jean Tinguely, der in Venedig nicht dabei war, aber Lebel telefonisch sein Plazet zur Versenkung seiner Arbeit gab, hatte im März desselben Jahres bei der Selbstzerstörung seiner Plastik «Homage à New York» zusammen mit amerikanischen Künstlerfreunden den Weg gewiesen. Weder in New York noch in Venedig stiessen die Veranstaltungen auf Begeisterung. Nach den bis dahin geltenden Massstäben des bürgerlichen Kunstverständnisses konnte von Kunst nicht die Rede sein, wenn sich Künstler mit Kunstwerken Allotria trieben oder sie gar mutwillig zerstörten. «Wir waren damals alle Aussenseiter», sagte Jean-Jacques Lebel bei der Präsentation seiner Ausstellung. «Deshalb gab es einen grossen Zusammenhalt in der Kunstszene. Hierarchien und Eifersucht aufgrund des Erfolgs auf dem Kunstmarkt wie heute, existierten nicht», berichtete Lebel über den rebellischen Zeitgeist.

Um diesen Zeitgeist zu verstehen, ist es nützlich, sich nur schon die dichte Folge von erregenden Ereignissen zu vergegenwärtigen, die 1960 für Aufsehen sorgten: Am 13. Februar explodierte in der Sahara die erste französische Atombombe, zwei Wochen später, am 29. Februar, zerstörte ein Erdbeben in Marokko die Stadt Agadir; das Epizentrum lag direkt unter der Altstadt; 15’000 Menschen fanden den Tod. Am 1. Mai schoss die russische Luftwaffe ein amerikanisches U-2-Aufklärungsflugzeug ab – eine gewaltige Blamage für die US-Regierung, zumal der Pilot gefangen genommen und später als Spion verurteilt wurde. Erwartungsgemäss scheiterte kurz darauf ein Gipfeltreffen der Supermächte in Paris. Am 23. Mai kidnappte ein Kommando des israelischen Geheimdienstes in Argentinien den Nazi-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann und brachte ihn nach Jerusalem. Und ähnlich rasant folgten auch in der zweiten Jahreshälfte, nach dem «Enterrement» von Tinguelys Skulptur, weitere spektakuläre Ereignisse.

Es wäre angesichts des Enthusiasmus, mit dem er die Erfindungen seines jugendlichen Furors auch als 86-Jähriger vorführt, ungerecht zu behaupten, Jean-Jacques Lebel habe in seinem Alterswerk den Glauben an die aufklärerische Kraft der Kunst aufgegeben. Sein zweites grosses Werk, das er in seiner Schau präsentiert, die Video-Installation «Les Avatars de Vénus» von 2007, ist mit Abbildungen von gemeisselten, gemalten, fotografierten und gefilmten nackten Frauenkörpern heutzutage zwar nicht mehr geeignet, brave Bürger zu schockieren, wie es seinerzeit die Happenings garantierten. Indem die 7000 Bilder aus der gesamten Kunstgeschichte, von der fast 30’000 Jahre alten«Venus von Willendorf» bis zur zeitgenössischen Stripperin, durch die Technik des Morphing ineinander übergehen, ergibt sich aber ein Panorama das durchaus der Intention von Lebels Revoluzzer-Generation entspricht, die Kunst als kollektive Leistung der ganzen Menschheit zu verstehen.

Die Ausstellung, wiewohl etwas abseits des grossen Rummels im zweiten Stock platziert, ist ein formidables Ergänzungsstück zur umfassenden Retrospektive «Party for Öyvind» im Erdgeschoss, die derselben Epoche gewidmet ist. Sie dauert allerdings nur noch bis zum 1. Mai.

Zitat aus: Jean-Jacques Lebel und weitere sieben weitere Mitunterzeichner: «Grundsätzliches zum Thema Happening» In: Jürgen Becker, Wolf Vostell (Hrsg.): Happenings. Fluxus, Pop Art, Nouveau Réalisme. Eine Dokumentation. Reinbek b. Hamburg 1965 (Rowohlt Verlag), S. 357ff.

Zur Ausstellung erschien eine Begleitbroschüre, die über die ausgestellten Objekte hinaus einen Einblick in die Kunstbewegung des Anti-Procès und ihre künstlerischen Vorläufer im Surrealismus und im Dadaismus ermöglicht: Museum Tinguely Basel (Hrsg.), Andres Pardey (Texte): Jean-Jacques Lebel – L’enterrement de la Chose de Tinguely, Anti-Procès 1, 2, 3, Begegnung in NYC bei Teeny und Marcel. Basel, 2022. 44 Seiten, CHF 10.00.

Illustrationen: Oben: Porträt Jean-Jacques Lebel © 2022 Jürg Bürgi, Basel. Mitte: Besteigen der Gondeln zum «Enterrement» am 14.7.1960 am Canal Grande (Scan aus der Begleitbroschüre). Unten: Installationsansicht «Les avatars de Vénus» (© 2022,Museum Tinguely/Daniel Spehr)

«Écrits d’Art Brut – Wilde Worte und Denkweisen» im Museum Tinguely

20.10.21 16:25 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Zur Ausstellung erscheint eine Publikation in französischer Sprache.

Peiry, Lucienne: Écrits d’art brut. Graphomanes extravagants. Paris 2020 (Le Seuil), 288 Seiten, € 31.00.

Illustrationen von oben: Giovanni Bosco (Wandmalerei in Casellamare del Golfo (Sizilien), 2008., Arthur Bispo Rosário (Manto de apresentação, Ausschnitt, Bild aus der Ausstellung © Jürg Bürgi 2021); Pascal Vonlanthen (SWISSClou, 2019); Giovanni Battista Podestà (Der Künstler im Kostüm, Bild aus der Ausstellung © Jürg Bürgi 2021); Adolf Wölfli (Santta-Maria-Burg= Riesen-Traube: 100 Unitif Zohrn Tonnen schwer,1916).

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung unter Berücksichtigung des Katalogs ist geplant.

Neun Filme von Bruce Conner im Museum Tinguely

04.05.21 14:08 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Ausser den ausrangierten Kähnen ist von all dem auf den von unzähligen an Land, auf See und in der Luft positionierten Kameras aufgenommenen Bildern nichts zu sehen. Sie zeigen die unvorstellbare Wucht der Atombomben-Explosion, welche die ganze Umgebung mit radioaktivem Sprühregen verseuchte, aber auch die makaber-faszinierende Schönheit des Gewaltaktes. Musikalisch begleitet wird der 35mm-Tonfilm im ersten Teil von atmosphärisch auf das Gezeigte abgestimmten Synthesizer-Klängen von Patrick Gleeson; der zweite Teil, der die irritierende Ästhetik des zerstörerischen Menschenwerks zelebriert, wird von hypnotischen elektronischen Tonfolgen untermalt, die Terry Ripley komponierte. Der eindrückliche 37 Minuten lange Zusammenschnitt der Archivaufnahmen läuft im Museum gleich neben dem offen zugänglichen Raum mit Jean Tinguelys Mengele-Totentanz. «Die Nachbarschaft …», heisst es im Begleittext, «will einen Dialog eröffnen über die politischen Gefahren von Militarismus und Totalitarismus».

In einem Interview gefragt, wie er eigentlich dazu kam, Filme zu machen, antwortete Conner, das sei ihm auch nicht ganz klar. Er sei häufig ins Kino gegangen und habe Ideen zu einem eigenen Film entwickelt. Und weil niemand ihn habe machen wollen, sei er gezwungen gewesen, es selbst zu versuchen. Die Äusserung ist typisch für Conners öffentliche Auftritte. Man weiss nie, ob er sich über die Fragerei lustig macht, oder ob er es ernst meint. Den ganzen Kunstbetrieb betrachtete er mit ironischer Distanz, manchmal auch mit Verachtung. Gleichzeitig war ihm bewusst, dass er auf den Rummel und seine Zumutungen angewiesen war, wenn er sein fast schrankenloses kreatives Potenzial ausschöpfen wollte. Denn auf die Filmmontage und die Erfindung von zum Teil surrealistischen Bildsequenzen (wie zum Beispiel in dem psychedelisch-experimentellen Farbfilm «Looking for Mushrooms») war Conners Begabung bei weitem nicht beschränkt: Er erregte mit erotischen Gemälden Aufsehen, er zeichnete, fotografierte, schuf Tapisserien, Collagen und Assemblagen, die an Arbeiten von Dieter Roth oder Daniel Spoerri erinnern. Und in vielen Fällen wollte Conner seine Werke als Kommentar zu aktuellen Ereignissen verstanden wissen. (Zum Beispiel die hier abgebildete Skulptur CHILD von 1959/60, die als Beitrag zur damals heftigen Auseinandersetzung um die Hinrichtung von Caryl Chessman, der in der Haft mehrere Bücher schrieb und bis zuletzt seine Unschuld beteuerte, verstanden wurde. Dass sich die aktuelle Ausstellung im Museum Tinguely ganz auf den Filmemacher Conner

Die letzte Retrospektive auf Conners Schaffen fand im Juli 2016 unter dem Titel «It’s All True» als Kooperation des San Francisco Museum of Modern Art und des New Yorker Museum of Modern Art statt. Die New York Times nannte die Schau, auf der nicht weniger als 250 Werke in rund zehn verschiedenen Kunst-Techniken zu sehen waren, eine «Extravaganz» und einen Beweis «grösster Wertschätzung». Auch andere Kritiken enthielten nur höchstes Lob. Es wäre dringend zu wünschen, dass sich auch in Europa einmal Museen zusammenfänden, um dem grossen Anreger Bruce Conner, allen Schwierigkeiten zum Trotz, mit einer umfassenden Schau den verdienten Tribut zu zollen. Bis dann begnügen wir uns, nolens volens, mit den neun Filmen im Museum Tinguely. Und das ist immerhin schon sehr viel.

Illustrationen von oben nach unten: Porträt © NYT Bruce Conner in 2000. Peter DaSilva (Ausschnitt); Filmstills aus «Crossroads», «A Movie» und «Report» Courtesy Kahn Gallery und Conner Family Trust (© Conner Family Trust); CHILD (959/60). © Museum of Modern Art, New York.

«Impasse Ronsin» im Museum Tinguely

16.12.20 10:52 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Zur Ausstellung erschien ein umfangreicher Katalog, der das Leben in der Sackgasse in seiner ganzen Fülle mit Bildern, Erinnerungen und Anekdoten abbildet. Er ist in einer deutschen und englischen Version erhältlich.

Museum Tinguely (Hrsg.): Impasse Ronsin. Mord Liebe und Kunst im Herzen von Paris. Basel/Heidelberg 2020 (Museum Tinguely/Kehrer Verlag). 252 Seiten. CHF 42.00/€ 38.00

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs ist hier zu finden.

Illustrationen von oben nach unten: Die Impasse Ronsin am Ende des 19. Jahrhunderts und heue (Postkarte/Google Streetview), Titelseite des Petit Parisien zum Mordfall Steinheil, 14. Juni 1908, Niki de Saint Phalle und Jean Tinguely 11.4.1961 (Foto Shunk-Kender).

Das Museum Tinguely zelebriert «Amuse-Bouche, den Geschmack der Kunst»

21.02.20 14:42 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Gleich daneben ist ein Raum der Eat-Art gewidmet, die von Daniel Spoerri (geb. 1930) bis heute mit Gusto angeführt wird. Seine «Fallenbilder», auf denen er die Überbleibsel von Mahlzeiten von Freunden und Freundinnen auf der Tischplatte festklebte und an die Wand hängte, gehören zum eisernen Bestand der Objektkunst des Nouveau Réalisme. Nicht fehlen darf in der Ausstellung auch Spoerris und Tony Morgans unvergesslich-witziger Kurzfilm «Resurrection», der – so Spoerri in seinen Erinnerungen – «zu Beginn einen frischen Kackhaufen in Grossaufnahme» zeigt, «der durch die Därme (Röntgenbild) in den Magen zurückkehrt, wo sich die gekauten Fleischstücke sammeln, die aus dem Mund als Steak herauskommen, das man rückwärtsgehend zum Metzger bringt, der es im Schlachthof wieder dem Ochsen anheftet, der am Schluss des Films, zu neuem Leben erweckt, auf einer sonnigen und blühenden Wiese grast und dabei natürlich einen grossen Fladen fallen lässt.»

Sieben Jahre zuvor hatte die Künstlerin in Bern für einen Freundeskreis – «zwei Frauen und drei Männer essen von einer nackten Frau» ein «Frühlingsfest» ausgerichtet. Die Künstlerin vergoldete Gesicht und Hals des mit einem Beruhigungsmittel in Schlaf versetzten Modells. Sie arrangierte, wie Ralf Beil in seinem Katalogbeitrag schreibt, allerlei Leckereien auf dem Körper – «beginnend mit dem Hors d’oeuvre auf Schenkeln und Unterleib, endend mit Himbeer- und Schokoladenschlagsahne auf den Brüsten.» Als er davon hörte, soll André Breton die befreundete Künstlerin um Erlaubnis gebeten haben, das Festessen im gleichen Jahr anlässlich der Ausstellung der EROS («Exposition InteRnatioOnale du Surréalisme») in der Galerie Cordier nachzustellen. Wie zahlreiche Bilder zeigen, fand der Event in der französischen Hauptstadt als Schickeria-Gaudi statt. Das üppig mit Speisen belegte Modell war mit einem Gazeanzug bedeckt, man bediente sich wie von einem kalten Buffet und ass mit Gabel und Messer von Tellern. Vom Frühlingskult, den Meret Oppenheim im Sinn gehabt hatte, war nichts zu spüren. Und glaubt man ihren Briefen, war ihr die auf die Zeit der Samurai zurück gehende japanische Tradition des Sushi-Essens von einem nackten Frauenkörper, Nyotaimori genannt, nicht bekannt. (Im Rahmen der Ausstellung soll das Frühlingsfest nun unter Mitwirkung von Chocolatier Fabian Rimann, Sensoriker Patrick Zbinden und Schauspielerin Sibylle Mumenthaler am 21. März 2020 im Museum Tinguely eine Neuauflage erleben.)

In der Fülle der Exponate ist uns, unter vielen anderen, die Arbeit des nigerianischen Künstlers Emeka Ogboh aufgefallen. Wo immer ausserhalb Afrikas eingeladen wird, braut er vor Ort nach Kontakten mit Menschen aus Afrika ein Schwarzbier, das «Sufferhead Original». Begleitet wird die «Basel Edition» von einem witzigen Kurzfilm, der geschickt mit Klischee-Vorstellungen spielt: Zwei Alphornbläser in Trachten musizieren vor einem eindrücklichen Bergpanorama und begeben sich in der Abenddämmerung zu einer Berghütte, wo sie zu ihrer grossen Überraschung auf eine fröhlich Schar dunkelhäutiger Menschen beim Fondue-Essen und Schwarzbier-Trinken treffen, die sie ohne Umstände zum mitmachen einladen, während draussen eine Herde brauner und weisser Schafe grasen.

Ja, es gibt sehr viel zu entdecken in dieser rundum anregenden und sorgfältig gestalteten Ausstellung. Wer tiefer in die Wissenschaft des Geschmacks und in den Geschmack der Kunst eindringen möchte, erhält mit der zur Ausstellung erschienenen Publikation, die nach einem einleitenden Aufsatz der Kuratorin das vorbereitende Symposium dokumentiert, einen weit gefassten Überblick über das Thema. (Das Taschenbuch ist in einer deutschen und einer englischen Version erhältlich.) Wer nicht so viel Aufwand treiben möchte, ist mit dem zweisprachigen Saaltext-Heft umfassend orientiert.

Museum Tinguely, Basel (Hrsg.): Amuse-bouche. Der Geschmack der Kunst. Mit Beiträgen von Antje Baecker, Ralf Beil, Marisa Benjamim, Felix Bröcker, Elisabeth Bronfen, Karin Leonhard, Thomas Macho, Wolfgang Meyerhof, Annja Müller-Alsbach, Jeannette Nuessli Guth, Maren Runte, Charles Spence, Daniel Spoerri, Paul Stoller, Roland Wetzel, Stefan Wiesner. Redaktion: Lisa Anette Ahlers. Berlin 2020 (Hatje Cantz Verlag), 144 Seiten, EUR 28.00.

Illustrationen: Caspar de Crayer: Caritas Romana (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaspar_de_Crayer_-_Caritas_Romana_(Prado).jpg), Meret Oppenheim: Bon appétit, Marcel! © Pro Litteris, Zürich. Foto: Chris Puttere. Daniel Spoerri: Nur Geschmack anstatt Essen. Bild von der Verköstigung am Symposium Amuse-Bouche, 9. April 2019, Museum Tinguely (Scan aus der Publikation). Sam Taylor-Johnson: Still Life, 1991 (Filmstill), © Sam Taylor-Johnson, All Rights Reserved 2020 ProLitteris, Zürich.

Len Lye, der «Mouvemnet Composer», im Musem Tinguely

25.10.19 15:05 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Das Museum Tinguely in Basel wird einmal mehr seinem Ruf gerecht, den Horizont seines Publikums mit sorgfältig präparierten Überraschungen zu erweitern: Vom 23. Oktober bis zum 26. Januar 2020 präsentiert das Haus eine umfassende Schau auf das in Europa kaum bekannte Werk des aus Neuseeland stammenden Multimedia-Avantgardisten Len Lye (1901-1980). Unter dem Titel «Len Lye – Motion Composer» sind, chronologisch geordnet, im Erdgeschoss des Mario-Botta-Baus über 150 Werke des Trickfilm-Pioniers und Kinetikers zu sehen. Schon im Vorraum steckt Kurator Andres Pardey den Rahmen zwischen Film und kinetischer Skulptur ab. Das grazil schwingende Bündel feiner Stahlstäbe von «Fountain» steht im Vordergrund und dahinter läuft der 1959 im Auftrag der UNO gedrehte Film «Fountain of Hope». Die Skulptur gehört zu Len Lyes bekanntesten Werken – nicht zuletzt, weil es davon mehrere Varianten gibt. Sie wurde im Frühling 1961 im Amsterdamer Stedelijk Museum in der epochemachenden Ausstellung «Bewogen Beweging» von Pontus Hultén gezeigt, die der kinetischen Kunst zum Durchbruch verhalf. Jean Tinguely war in der  Schau, die noch im gleichen Jahr nach Stockholm und später ins dänische Humlebæk weiter zog, mit nicht weniger als 28 Werken präsent. Die gemeinsamen Interessen von Lye und Tinguely für die kinetische Kunst, die Breite ihres Werks von feingliedrigen Konstruktionen bis zu monumentalen Formaten, ihr Interesse für performative Elemente, Theater und Film seien für ihn der Ausgangspunkt der Arbeit an der Ausstellung gewesen, wird Andres Pardey in einem Pressetext zitiert. Und Evan Webb, Direktor der Len Lye Foundation meinte: Tinguely und Lye repräsentierten «die entgegengesetzten Enden der kinetischen Kunst». Es sei deshalb von grossem Wert, die beiden wichtigen Künstler zusammen zu zeigen.

Schau, die noch im gleichen Jahr nach Stockholm und später ins dänische Humlebæk weiter zog, mit nicht weniger als 28 Werken präsent. Die gemeinsamen Interessen von Lye und Tinguely für die kinetische Kunst, die Breite ihres Werks von feingliedrigen Konstruktionen bis zu monumentalen Formaten, ihr Interesse für performative Elemente, Theater und Film seien für ihn der Ausgangspunkt der Arbeit an der Ausstellung gewesen, wird Andres Pardey in einem Pressetext zitiert. Und Evan Webb, Direktor der Len Lye Foundation meinte: Tinguely und Lye repräsentierten «die entgegengesetzten Enden der kinetischen Kunst». Es sei deshalb von grossem Wert, die beiden wichtigen Künstler zusammen zu zeigen.

Dass Lye eine seiner Skulpturen in einem Film auftreten liess, war allerdings eine Ausnahme. Der vielfältig künstlerisch begabte Neuseeländer, der in einfachen Verhältnissen aufwuchs, zeichnete viel und stellte sich dabei vor, dass man nicht nur Musik, sondern auch Bewegungen komponieren könnte. Seine erste künstlerische Ausbildung erhielt er in der Heimat. Später brachte ein Aufenthalt in Samoa den wenig mehr als Zwanzigjährigen in Kontakt mit der Kunst von Ureinwohnern, was ihn tief beeindruckte. In Sydney, wo er 1922 bis 1926 lebte, entstand das Totem und Tabu-Skizzenbuch, das als Faksimile einen der drei Teile des Katalogs darstellt. «Totem und Tabu», Sigmund Freuds Auseinandersetzung mit dem «Seelenleben der Wilden und der Neurotiker» aus dem Jahr 1913 half Lye den Zugang zur indigenen Kunst der Maori, der Samoaer, der Aborigines, aber auch afrikanischer Völker zu finden. In der Ausstellung hängen gross- und kleinformatige Gemälde mit Motiven aus diesem Fundus, und der Zeichentrickfilm «Tusalava» veranschaulicht eindrücklich die inspirierende Kraft dieser Zeichnungen.

1926 zog Lye von Sydney nach London. Die Überfahrt finanzierte er, indem er einem Seemann für fünf Pfund die Papiere abkaufte und als Heizer auf dem Dampfer Euripides anheuerte. In der britischen Hauptstadt begann er als Bühnenarbeiter, und im Jahr darauf ist er bei einer Produktionsfirma für Werbe-Trickfilme beschäftigt und lernt das die Grundlagen des Animationsfilms. 1928 gehörte er zur Künstlergruppe «Seven and Five Society». Mitglieder der 1919 gegründeten Vereinigung waren sieben Maler und fünf Bildhauer, darunter ab 1924, als sie sich avantgardistisch ausrichtete, Ben Nicholson (1894-1982), Henry Moore (1898-1986) und Barbara Hepworth (1903-1975). Als Mitglied des exklusiven Klubs etablierte sich der Neuseeländer in der Avantgarde, die enge Beziehungen zu den europäischen Modernisten pflegte. Seinen Ruf als feste Grösse festigte er durch seine vielseitigen künstlerischen Interessen: er zeichnete und skizzierte «Doodles», er malte abstrakte Bilder nach Motiven der Stammeskunst, er entwarf Buchumschläge und befasste sich intensiv mit den handwerklichen Erfordernissen der Buchgestaltung, und er erfand – 1932 – die neue Technik der «Drawn-on-film animation».

Die Ausstellung präsentiert mehrere dieser innovativen Werke, die alle durch ihre fröhliche Farbigkeit und ihren mit der Begleitmusik koordinierten Rhythmus brillieren. Für uns Heutige ist es erstaunlich, dass grosse Konzerne, darunter der Ölmulti Shell und Regierungsstellen wie die Britische Postverwaltung diese Experimente finanzierten. Sie erhielten dafür ganz ungewöhnliche Werbefilme, die in den Vorprogrammen der Kinos ein Millionenpublikum erreichten. In der Zeit des Zweiten Weltkriegs produzierte Lye Propagandafilme für die britische Regierung und schrieb sein Kunst-Manifest «A Definition of Common Purpose».

Die Ausstellung präsentiert mehrere dieser innovativen Werke, die alle durch ihre fröhliche Farbigkeit und ihren mit der Begleitmusik koordinierten Rhythmus brillieren. Für uns Heutige ist es erstaunlich, dass grosse Konzerne, darunter der Ölmulti Shell und Regierungsstellen wie die Britische Postverwaltung diese Experimente finanzierten. Sie erhielten dafür ganz ungewöhnliche Werbefilme, die in den Vorprogrammen der Kinos ein Millionenpublikum erreichten. In der Zeit des Zweiten Weltkriegs produzierte Lye Propagandafilme für die britische Regierung und schrieb sein Kunst-Manifest «A Definition of Common Purpose».

1944 reiste Lye auf Einladung des Dokumentarfilmers Richard de Rochemont in die USA, um einige Kurzfilme zu machen. Fortan lebte und arbeitete er in den USA, vor allem in New York, wo er Trickfilme produzierte und an mehreren Universitäten als Dozent wirkte. 1947 übertrug er die Idee des kameralosen Films auf die Fotografie und schuf eine Serie von Fotogrammen, mit denen er seine Freundinnen und Freunde aus der Kunstszene in Szene setzte. Mit dem preisgekrönten, in schwarzen Vorspannstreifen gekratzten «Free Radicals» beendete Lye seine Karriere als Experimentalfilmer. Fortan fokussierte er auf die Gestaltung von «Tangible Motion Sculptures» oder kurz «Tangibles», wie er seine kinetischen Skulpturen nannte. Sie bilden den zweiten Schwerpunkt der Ausstellung im Museum Tinguely. Die faszinierenden, von Elektromotoren angetriebenen programmierte Bewegungsabläufe zeigenden Maschinen, von denen er in kurzer Zeit etwa 20 verschiedene Modell skizzierte, erfüllten für ihn den Traum vom «Malen mit Bewegung». Ihre sorgfältig, mit Unterstützung von Ingenieuren gestalteten Bewegungsabläufe erinnern mit schnellen und ruhigen Phasen an musikalischen Kompositionen oder ein Ballett auf einer Bühne. Lye veränderte seine ersten Entwürfe und verfeinerte die Abläufe und vor allem das Format, das er sich meist sehr gross vorstellte. Zu Lebzeiten – Len Lye starb 1980 an Leukämie – blieben diese Ideen aus Mangel an technischem Know-how und an finanziellen Mitteln liegen. Später begannen Ingenieure im Auftrag der Lye-Foundation in Neuseeland damit, die Visionen des Künstlers umzusetzen.

Alles in allem ist die Ausstellung «Len Lye – Motion Composer» ein grossartiges Highlight des Basler Kunst-Herbsts und -Winters. Es lohnt sich, genügend Zeit einzuplanen, um die Filme und die Maschinen-Skulpturen anzusehen und auch die zahlreichen andern Werke zu würdigen.

Zur Ausstellung erschien, in einer deutschen und einer englischen Version eine Publikation in drei Bänden. Der erste ist als Faksimile des «Totem & Taboo Sketchbook» gestaltet, der zweite ist als Werkkatalog konzipiert und im dritten Teil sind Texte über die Ausstellung und über das Werk von Len Lye versammelt. Pardey, A. (Hrsg. für das Museum Tinguely): Len Lye – Motion Composer. Heidelberg 2019 (Kehrer Verlag). CHF 58.00 (im Museumsshop und online.

Illustrationen: Oben Len Lye 1979, © Robert Del Tredici, Copyright Visual Arts-Cova-Daav, 2019. Unten: Filmstill aus «A Colour Box»1935 © Courtesy Len Lye Foundation.

Dass Lye eine seiner Skulpturen in einem Film auftreten liess, war allerdings eine Ausnahme. Der vielfältig künstlerisch begabte Neuseeländer, der in einfachen Verhältnissen aufwuchs, zeichnete viel und stellte sich dabei vor, dass man nicht nur Musik, sondern auch Bewegungen komponieren könnte. Seine erste künstlerische Ausbildung erhielt er in der Heimat. Später brachte ein Aufenthalt in Samoa den wenig mehr als Zwanzigjährigen in Kontakt mit der Kunst von Ureinwohnern, was ihn tief beeindruckte. In Sydney, wo er 1922 bis 1926 lebte, entstand das Totem und Tabu-Skizzenbuch, das als Faksimile einen der drei Teile des Katalogs darstellt. «Totem und Tabu», Sigmund Freuds Auseinandersetzung mit dem «Seelenleben der Wilden und der Neurotiker» aus dem Jahr 1913 half Lye den Zugang zur indigenen Kunst der Maori, der Samoaer, der Aborigines, aber auch afrikanischer Völker zu finden. In der Ausstellung hängen gross- und kleinformatige Gemälde mit Motiven aus diesem Fundus, und der Zeichentrickfilm «Tusalava» veranschaulicht eindrücklich die inspirierende Kraft dieser Zeichnungen.

1926 zog Lye von Sydney nach London. Die Überfahrt finanzierte er, indem er einem Seemann für fünf Pfund die Papiere abkaufte und als Heizer auf dem Dampfer Euripides anheuerte. In der britischen Hauptstadt begann er als Bühnenarbeiter, und im Jahr darauf ist er bei einer Produktionsfirma für Werbe-Trickfilme beschäftigt und lernt das die Grundlagen des Animationsfilms. 1928 gehörte er zur Künstlergruppe «Seven and Five Society». Mitglieder der 1919 gegründeten Vereinigung waren sieben Maler und fünf Bildhauer, darunter ab 1924, als sie sich avantgardistisch ausrichtete, Ben Nicholson (1894-1982), Henry Moore (1898-1986) und Barbara Hepworth (1903-1975). Als Mitglied des exklusiven Klubs etablierte sich der Neuseeländer in der Avantgarde, die enge Beziehungen zu den europäischen Modernisten pflegte. Seinen Ruf als feste Grösse festigte er durch seine vielseitigen künstlerischen Interessen: er zeichnete und skizzierte «Doodles», er malte abstrakte Bilder nach Motiven der Stammeskunst, er entwarf Buchumschläge und befasste sich intensiv mit den handwerklichen Erfordernissen der Buchgestaltung, und er erfand – 1932 – die neue Technik der «Drawn-on-film animation».

1944 reiste Lye auf Einladung des Dokumentarfilmers Richard de Rochemont in die USA, um einige Kurzfilme zu machen. Fortan lebte und arbeitete er in den USA, vor allem in New York, wo er Trickfilme produzierte und an mehreren Universitäten als Dozent wirkte. 1947 übertrug er die Idee des kameralosen Films auf die Fotografie und schuf eine Serie von Fotogrammen, mit denen er seine Freundinnen und Freunde aus der Kunstszene in Szene setzte. Mit dem preisgekrönten, in schwarzen Vorspannstreifen gekratzten «Free Radicals» beendete Lye seine Karriere als Experimentalfilmer. Fortan fokussierte er auf die Gestaltung von «Tangible Motion Sculptures» oder kurz «Tangibles», wie er seine kinetischen Skulpturen nannte. Sie bilden den zweiten Schwerpunkt der Ausstellung im Museum Tinguely. Die faszinierenden, von Elektromotoren angetriebenen programmierte Bewegungsabläufe zeigenden Maschinen, von denen er in kurzer Zeit etwa 20 verschiedene Modell skizzierte, erfüllten für ihn den Traum vom «Malen mit Bewegung». Ihre sorgfältig, mit Unterstützung von Ingenieuren gestalteten Bewegungsabläufe erinnern mit schnellen und ruhigen Phasen an musikalischen Kompositionen oder ein Ballett auf einer Bühne. Lye veränderte seine ersten Entwürfe und verfeinerte die Abläufe und vor allem das Format, das er sich meist sehr gross vorstellte. Zu Lebzeiten – Len Lye starb 1980 an Leukämie – blieben diese Ideen aus Mangel an technischem Know-how und an finanziellen Mitteln liegen. Später begannen Ingenieure im Auftrag der Lye-Foundation in Neuseeland damit, die Visionen des Künstlers umzusetzen.

Alles in allem ist die Ausstellung «Len Lye – Motion Composer» ein grossartiges Highlight des Basler Kunst-Herbsts und -Winters. Es lohnt sich, genügend Zeit einzuplanen, um die Filme und die Maschinen-Skulpturen anzusehen und auch die zahlreichen andern Werke zu würdigen.

Zur Ausstellung erschien, in einer deutschen und einer englischen Version eine Publikation in drei Bänden. Der erste ist als Faksimile des «Totem & Taboo Sketchbook» gestaltet, der zweite ist als Werkkatalog konzipiert und im dritten Teil sind Texte über die Ausstellung und über das Werk von Len Lye versammelt. Pardey, A. (Hrsg. für das Museum Tinguely): Len Lye – Motion Composer. Heidelberg 2019 (Kehrer Verlag). CHF 58.00 (im Museumsshop und online.

Illustrationen: Oben Len Lye 1979, © Robert Del Tredici, Copyright Visual Arts-Cova-Daav, 2019. Unten: Filmstill aus «A Colour Box»1935 © Courtesy Len Lye Foundation.

Lois Weinbergers «Debris Field» im Museum Tinguely

16.04.19 16:58 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Auf Einladung des Museums Tinguely realisierte die in Riehen lebende Künstlerin Nadine Cueni, geb. 1976, unter dem Titel «des hirondelles» einen filmischen Essai über den am 23. August 1986 durch einen Blitzschlag und die folgende Feuersbrunst vollständig zerstörten Bauernhof der Familie Dafflon in Neyruz. Jean Tinguely, der als Nachbar die Katastrophe miterlebte, baute aus den Trümmern von Landmaschinen der Familie Dafflon seinen «Mengele-Totentanz». Cueni hat in Neyruz mit Bauernsohn Benoît Dafflon und anderen Zeitzeugen gesprochen und sie über das Feuer und den Nachbar Tinguely sprechen lassen. Nicht überraschend ist auch hier in Erinnerungen und Anekdoten der überlieferte Aberglaube gegenwärtig. Der knapp einstündige Film, französisch mit deutschen Untertiteln, läuft im Vorraum von «Debris Field».

Zur Ausstellung von Lois Weinberger erschien ein schön illustrierter Katalog (Englisch und Deutsch), der sich an die anlässlich der documenta 14 erschienene, inzwischen vergriffene Publikation «Debris Field – Erkundungen im Abgelebten, 2010-2016» anlehnt. Er enthält einen poetischen Text von Lois Weinberger und Beiträge von Roland Wetzel und Adam Szmyczyk. Wetzel, R. (Hrsg.): Lois Weinberger. Debris Field. Erkundungen im Abgelebten. 36 Seiten CHF 14.00 im Museumsshop.

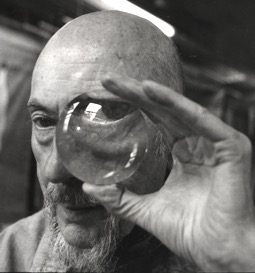

Illustrationen: Porträt Lois Weinberger © Jürg Bürgi, 2019. Lois Weinberger: Debris Field, 2010-2016, Dachbodenfunde. Elternhaus Stams in Tirol, 14. bis 20. Jahrhundert. Foto Paris Tsitsos © Studio Weinberger

Das Museum Tinguely präsentiert seine Sammlung neu

27.06.18 07:57 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Aus Anlass der neuen Sammlungspräsentation führt das Museum auch den digitalen Ausstellungsguide Meta-Tinguely ein, der anhand der Biografie des Künstlers und von neun ausgewählten Werken durch Jean Tinguelys Œuvre führt und sein künstlerisches Schaffen erläutert. Der ebenso übersichtlich wie unterhaltsam gestaltete Guide kann entweder über die Website oder – in der Ausstellung – über das Gratis-WLAN des Museums aufgerufen werden. Er bietet in Wort, Bild und Ton eine Fülle von Informationen, die entweder mit Hilfe der Suchfunktionen oder als Antworten auf einfache Fragen auf Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen.

Illustrationen: © Jürg Bürgi 2018. Oben: Kinetische Reliefs aus der ersten Schaffensperiode. Unten: Ideen für den Neubau der Wettsteinbrücke in Basel.

Gauri Gill zeigt Geburt und Tod in Rjasthan

12.06.18 14:11 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Illustrationen aus der Ausstellung: ©2018, Jürg Bürgi, Basel.

Stephen Cripps im Museum Tinguely

24.01.17 18:59 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs gibt es hier.

Zur Ausstellung erschien – in je einer deutschen und englischen Version – ein sehr ansprechend gestalteter Katalog mit Beiträgen der Kuratorin und weiterer sachkundiger Kenner von Cripps und der britischen Kunstszene der 1970er-Jahre. Als erste umfassende wissenschaftliche Veröffentlichung zum Werk des Künstlers ist die Publikation das Referenzwerk für die weitere Erforschung von Cripps’ Œuvre.

Sandra Beate Reimann (Hrsg. für das Museum Tinguely): Stephen Cripps – Performing Machines. Wien 2017 (VfmK Verlag für moderne Kunst GmbH), 192 Seiten, CHF 48.00, €38.00

Michael Landy im Museum Tinguely Basel

07.06.16 19:21 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Michael Landy, 1963 in London geboren, aufgewachsen und ausgebildet, erhält vom 8. Juni bis zum 25. September 2016 Gelegenheit, sein ganzes bisheriges künstlerisches Schaffen im Museum Tinguely in Basel zu präsentieren. Sein sagenhafter Akt der Selbstentäusserung, mit dem er 2001 unter dem Titel «Break Down» seine 7227 damaligen Besitztümer mit Unterstützung von zehn Helfern zuerst inventarisierte und dann zerstörte – und dem wir 2010 anlässlich der Ausstellung «Under Destruction» am  gleichen Ort den «Pokal im Wettbewerb um die radikalste Aktion im Kampf zwischen Sein und Haben» zuerkannten – ist in der aktuellen Schau zwar weiterhin zentral präsent, er bildet jedoch nur eine von zahlreichen wohl durchdachten Manifestationen, mit denen sich Landy gegen die existenziellen Herausforderungen einer ungerechten Welt auflehnt. «DerAusstellungstitel ‹Out of Oder› und seine unterschiedlichen Bedeutungen», schreibt Museumsdirektor Roger Wetzel in der Einleitung zum Katalog, «konterkarieren ein Grundprinzip westlicher Konsumgesellschaften. Innovation und Erneuerungen stehen (geplanter) Obsoleszenz und dem Verschleiss durch Gebrauch (und Nicht-Gebrauch) gegenüber.» Verschlissen werden längst nicht nur Gegenstände, obsolet werden auch Menschen – wie Landy es am Beispiel seines, durch einen Arbeitsunfall invalid gewordenen Vaters eindrücklich darstellt. 1995 erfand er mit der Aktion «Scrapheap Services» eine allgemein gültige Metapher für diese organisierte Missachtung der Menschenwürde, indem er eine Putzequipe tausende von Papierfigürchen zusammenkehren und einen Teil dieser Fetzenhaufen zur Erinnerung in einem Glaszylinder aufspiessen liess. Auch an zahlreichen anderen Stellen der Ausstellung zeigt sich, mit wie viel Witz der Künstler seine Botschaften vermittelt. Gewiss: Es ist immer ein bissiger Humor, der uns hier begegnet – und den man in Basel besonders zu schätzen weiss. Das führt auf direktem Weg zu Jean Tinguely, als dessen grosser Bewunderer sich Landy erweist. Als junger Mann faszinierte ihn 1982 die spontane Bereitschaft der Besucher, bei der One-Man-Show in der Tate-Gallery mit den Maschinen zu spielen. Und später befasste er sich intensiv mit Tinguelys legendärem Zerstörungsspektakel «Homage à New York»: Er suchte Überbleibsel der Aktion von 1960; er befragte Zeitzeugen, und er versuchte eine Rekonstruktion des Ereignisses. Wie sich auf dem als Gang zwischen leeren Marktständen inszenierten Parcours zeigt, interessierte sich Michael Landy in den letzten Jahren auch für Heilige und andere fromme Menschen, deren legendäres Leben durch ihr dramatisches Scheitern geprägt war. Anlass dazu gab ihm die Konfrontation mit Gemälden aus dem 15. und 16. Jahrhundert, die er 2010 bis 2013 als «Artist in Residence» in der Londoner «National Gallery» täglich um sich hatte. Es entstanden zahlreiche Gemälde und überlebensgrosse, zum Teil motorisierte Skulpturen. Insgesamt beeindruckt die von Andres Pardey und Michael Landy gemeinsam kuratierte Ausstellung «Out of Order» als wohl durchdachte, mit Witz, Intelligenz und grosser Sorgfalt gestaltete Werkschau. Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs steht hier zur verfügung.

gleichen Ort den «Pokal im Wettbewerb um die radikalste Aktion im Kampf zwischen Sein und Haben» zuerkannten – ist in der aktuellen Schau zwar weiterhin zentral präsent, er bildet jedoch nur eine von zahlreichen wohl durchdachten Manifestationen, mit denen sich Landy gegen die existenziellen Herausforderungen einer ungerechten Welt auflehnt. «DerAusstellungstitel ‹Out of Oder› und seine unterschiedlichen Bedeutungen», schreibt Museumsdirektor Roger Wetzel in der Einleitung zum Katalog, «konterkarieren ein Grundprinzip westlicher Konsumgesellschaften. Innovation und Erneuerungen stehen (geplanter) Obsoleszenz und dem Verschleiss durch Gebrauch (und Nicht-Gebrauch) gegenüber.» Verschlissen werden längst nicht nur Gegenstände, obsolet werden auch Menschen – wie Landy es am Beispiel seines, durch einen Arbeitsunfall invalid gewordenen Vaters eindrücklich darstellt. 1995 erfand er mit der Aktion «Scrapheap Services» eine allgemein gültige Metapher für diese organisierte Missachtung der Menschenwürde, indem er eine Putzequipe tausende von Papierfigürchen zusammenkehren und einen Teil dieser Fetzenhaufen zur Erinnerung in einem Glaszylinder aufspiessen liess. Auch an zahlreichen anderen Stellen der Ausstellung zeigt sich, mit wie viel Witz der Künstler seine Botschaften vermittelt. Gewiss: Es ist immer ein bissiger Humor, der uns hier begegnet – und den man in Basel besonders zu schätzen weiss. Das führt auf direktem Weg zu Jean Tinguely, als dessen grosser Bewunderer sich Landy erweist. Als junger Mann faszinierte ihn 1982 die spontane Bereitschaft der Besucher, bei der One-Man-Show in der Tate-Gallery mit den Maschinen zu spielen. Und später befasste er sich intensiv mit Tinguelys legendärem Zerstörungsspektakel «Homage à New York»: Er suchte Überbleibsel der Aktion von 1960; er befragte Zeitzeugen, und er versuchte eine Rekonstruktion des Ereignisses. Wie sich auf dem als Gang zwischen leeren Marktständen inszenierten Parcours zeigt, interessierte sich Michael Landy in den letzten Jahren auch für Heilige und andere fromme Menschen, deren legendäres Leben durch ihr dramatisches Scheitern geprägt war. Anlass dazu gab ihm die Konfrontation mit Gemälden aus dem 15. und 16. Jahrhundert, die er 2010 bis 2013 als «Artist in Residence» in der Londoner «National Gallery» täglich um sich hatte. Es entstanden zahlreiche Gemälde und überlebensgrosse, zum Teil motorisierte Skulpturen. Insgesamt beeindruckt die von Andres Pardey und Michael Landy gemeinsam kuratierte Ausstellung «Out of Order» als wohl durchdachte, mit Witz, Intelligenz und grosser Sorgfalt gestaltete Werkschau. Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs steht hier zur verfügung.

Andres Pardey (Hrsg, für das Museum Tinguely, Basel): Michael Landy. Out of Order. Basel/Heidelberg 2016 (Museum Tinguely/Kehrer Verlag). 240 Seiten, CHF 48.00. Der Katalog erschien in einer deutschen und einer englischen Ausgabe.

Illustration © Jürg Bürgi 2016

Andres Pardey (Hrsg, für das Museum Tinguely, Basel): Michael Landy. Out of Order. Basel/Heidelberg 2016 (Museum Tinguely/Kehrer Verlag). 240 Seiten, CHF 48.00. Der Katalog erschien in einer deutschen und einer englischen Ausgabe.

Illustration © Jürg Bürgi 2016

Das Museum Tinguely zeigt eine Kunstgeschichte des Tastsinns

11.02.16 15:16 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Wie schon vor einem Jahr, in der Ausstellung, die sich unter dem Titel «Belle Haleine» dem Geruchssinn widmete, ist Marcel Duchamp auch beim zweiten Versuch des Museums Tinguely in Basel, künstlerische Manifestationen eines der fünf menschlichen Sinne vorzuführen, der Titelgeber. «Prière de toucher» hiess 1947 der Katalog seiner grossen Pariser Surrealisten-Präsentation, der mit einer Schaumstoff-Brust dekoriert war, und «Prière de toucher» ist jetzt der Titel der von Roland Wetzel kuratierten Schau, die in 22 Räumen rund 220 Kunstwerke von 70 Künstlerinnen und Künstlern präsentiert.  Der überaus abwechslungsreich angelegte Parcours hält ähnlich einer Wundertüte mehrfach Überraschungen bereit. Er beginnt und endet zum Beispiel mit zwei Filmen über die haptischen Erfahrungen von Blinden beim Berühren und «Begreifen» eines Elefanten und beim Malen mit den Händen. Thematisiert werden religiöse Berührungsrituale (Kuratorin: Eva Dietrich) ebenso wie die Darstellung des Tastsinns in allegorischen Darstellungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert (Kuratorin: Lisa Anette Ahlers). Auch wenn die Möglichkeit, Kunstwerke zu berühren, in einem Museum erwartungsgemäss beschränkt sind, erhalten die Besucher durchaus Gelegenheit, einzelne Objekte ausgiebig zu begreifen. In Zusammenarbeit mit der Skulpturhalle stehen Gipsabgüsse antiker Plastiken aus vier Jahrhunderten zum Anfassen mit verbundenen Augen bereit, um ihre Entwicklung von der schematisierten bis zur naturalistischen Darstellung zu erfahren. Selbstverständlich sind auch die aus der Kunstgeschichte der Moderne bekannten Objekte zum Thema zu sehen – von Yves Kleins «Anthropométrie sans titre» mit den Ganzkörperabdrücken von drei weiblichen Aktmodellen, die er 1960 mit seiner patentierten Farbe «International Klein Blue» bemalt hatte, bis zu Marinettis Tastrelief «Sudan-Paris» von 1920, das als praktische Anwendung seines futuristischen Manifests des Taktilismus zu verstehen ist. Insgesamt summiert sich die Schau zu einem eindrücklichen Panorama, das die Vielfalt künstlerischer Auseinandersetzung mit dem menschlichen Tastsinn mit grosser Intensität abbildet. Es ist deshalb ratsam, den Museumsbesuch als anspruchsvolles Entdeckungsabenteuer zu verstehen und sich dafür genügend Zeit zu nehmen.

Der überaus abwechslungsreich angelegte Parcours hält ähnlich einer Wundertüte mehrfach Überraschungen bereit. Er beginnt und endet zum Beispiel mit zwei Filmen über die haptischen Erfahrungen von Blinden beim Berühren und «Begreifen» eines Elefanten und beim Malen mit den Händen. Thematisiert werden religiöse Berührungsrituale (Kuratorin: Eva Dietrich) ebenso wie die Darstellung des Tastsinns in allegorischen Darstellungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert (Kuratorin: Lisa Anette Ahlers). Auch wenn die Möglichkeit, Kunstwerke zu berühren, in einem Museum erwartungsgemäss beschränkt sind, erhalten die Besucher durchaus Gelegenheit, einzelne Objekte ausgiebig zu begreifen. In Zusammenarbeit mit der Skulpturhalle stehen Gipsabgüsse antiker Plastiken aus vier Jahrhunderten zum Anfassen mit verbundenen Augen bereit, um ihre Entwicklung von der schematisierten bis zur naturalistischen Darstellung zu erfahren. Selbstverständlich sind auch die aus der Kunstgeschichte der Moderne bekannten Objekte zum Thema zu sehen – von Yves Kleins «Anthropométrie sans titre» mit den Ganzkörperabdrücken von drei weiblichen Aktmodellen, die er 1960 mit seiner patentierten Farbe «International Klein Blue» bemalt hatte, bis zu Marinettis Tastrelief «Sudan-Paris» von 1920, das als praktische Anwendung seines futuristischen Manifests des Taktilismus zu verstehen ist. Insgesamt summiert sich die Schau zu einem eindrücklichen Panorama, das die Vielfalt künstlerischer Auseinandersetzung mit dem menschlichen Tastsinn mit grosser Intensität abbildet. Es ist deshalb ratsam, den Museumsbesuch als anspruchsvolles Entdeckungsabenteuer zu verstehen und sich dafür genügend Zeit zu nehmen.

An Stelle eines Katalogs erschien zur Ausstellung eine 24-seitige Broschüre als Sondernummer der «Weltkunst». Die Beiträge zu einem am 8. und 9. April geplanten Symposium werden später in einer separaten Publikation erscheinen.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung steht hier.

An Stelle eines Katalogs erschien zur Ausstellung eine 24-seitige Broschüre als Sondernummer der «Weltkunst». Die Beiträge zu einem am 8. und 9. April geplanten Symposium werden später in einer separaten Publikation erscheinen.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung steht hier.

Maria Netter: Augenzeugin der Moderne

27.10.15 13:31 Abgelegt in:Kunst und Kultur,Medien und Journalismus

Die Publikation «Augenzeugin der Moderne 1945-1975. Maria Netter, Kunstkritikerin und Fotografin» von Bettina von Meyenburg und Rudolf Koella ist im Verlag Schwabe in Basel erschienen, 276 Seiten CHF 48.00.

Eine Besprechung des Buches folgt demnächst hier.

Illustration: Maria Netter fotografiert sich 1960 im Spiegel © Maria Netter/SIK-ISEA, Zürich/Courtesy Fotostiftung Schweiz

Ben Vautier im Museum Tinguely Basel

20.10.15 20:26 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Bei seinen Landsleuten machte sich Ben Vautier (*1935) durch ein Missverständnis bekannt, als er 1992 am Eingang des Schweizer Pavillons an der Weltausstellung in Sevilla das Schrift-Bild «La Suisse n’existe pas» anbrachte. Er wollte damit sagen, dass es DIE Schweiz, einen einheitlichen, stromlinienförmigen Schweiz-Eintopf nicht gebe, dass vielmehr die Diversität des Landes seine Existenz bestimmt. Damals, im Jahr nach dem Kulturboykott aus Anlass der mit künstlichem Patriotismus aufgeladenen 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft, nahm die Öffentlichkeit Vautiers Spruch als Nestbeschmutzung wahr. Heute können wohl auch jene, die sich damals empörten, die Sache entspannter sehen und Ben Vautier als vielseitigen, ernsthaften Künstler anerkennen. Die grosse Retrospektive, die das Museum Tinguely in Basel vom 21.10.2015 bis zum 22.1.2016 dem  80-jährigen ausrichtet, bietet Gelegenheit dazu. Die von Andres Pardey und Alice Wilke kuratierte Rückschau stellt den Fokus auf die ersten 20 Jahre von Vautiers Schaffen ein und der Künstler selbst, der den zweiten Teil einrichtete, weitet ihn in über 30 Kojen bis in die Gegenwart aus. Dabei wird deutlich, dass das Werk keineswegs auf witzige und träf formulierte Schrifttafeln reduziert werden darf. Er begann mit Malereien, wobei ihn, wie in der Ausstellung unübersehbar, besonders «Bananen» faszinierten, und als er seine ersten Schriftbilder malte, war noch lange nicht klar, dass dies sein bevorzugtes Medium würde. Denn als Mitglied der «École de Nice» und als Fluxus-Pionier, trat er ab 1959 vor allem mit typischen Happenings auf, die er «gestes» nannte. Die Nähe zu den Nouveaux Réalistes, denen er nicht zugehörig war, ist unübersehbar. Kein Zufall, dass er Daniel Spoerri und Jean Tinguely neben den Freunden aus Nizza, Arman, Yves Klein und Martial Raysse besonders schätzt. Die mit über 400 Exponaten fröhlich schrankenlose Ausstellung im Museum Tinguely darf für sich in Anspruch nehmen, das Publikum in umfassender Weise mit Ben Vautiers Universum bekannt zu machen, einem Universum, in dem es ebenso um Kunst wie um Freiheit und Mut geht – drei Begriffe, die für Ben wie kommunizierende Röhren funktionieren.

80-jährigen ausrichtet, bietet Gelegenheit dazu. Die von Andres Pardey und Alice Wilke kuratierte Rückschau stellt den Fokus auf die ersten 20 Jahre von Vautiers Schaffen ein und der Künstler selbst, der den zweiten Teil einrichtete, weitet ihn in über 30 Kojen bis in die Gegenwart aus. Dabei wird deutlich, dass das Werk keineswegs auf witzige und träf formulierte Schrifttafeln reduziert werden darf. Er begann mit Malereien, wobei ihn, wie in der Ausstellung unübersehbar, besonders «Bananen» faszinierten, und als er seine ersten Schriftbilder malte, war noch lange nicht klar, dass dies sein bevorzugtes Medium würde. Denn als Mitglied der «École de Nice» und als Fluxus-Pionier, trat er ab 1959 vor allem mit typischen Happenings auf, die er «gestes» nannte. Die Nähe zu den Nouveaux Réalistes, denen er nicht zugehörig war, ist unübersehbar. Kein Zufall, dass er Daniel Spoerri und Jean Tinguely neben den Freunden aus Nizza, Arman, Yves Klein und Martial Raysse besonders schätzt. Die mit über 400 Exponaten fröhlich schrankenlose Ausstellung im Museum Tinguely darf für sich in Anspruch nehmen, das Publikum in umfassender Weise mit Ben Vautiers Universum bekannt zu machen, einem Universum, in dem es ebenso um Kunst wie um Freiheit und Mut geht – drei Begriffe, die für Ben wie kommunizierende Röhren funktionieren.

Zur Ausstellung erscheint – in deutscher und englischer Fassung – ein umfangreicher, reich illustrierter Katalog mit aktuellen Texten von Ben Vautier, Margret Schavemaker, Andres Pardey, Roland Wetzel und Alice Wilke, sowie von historischen Beiträgen verschiedener Wegbegleiter Ben Vautiers. Andres Pardey für das Museum Tinguely (Hrsg.): Ben Vautier – Ist alles Kunst? Basel (Museum Tinguely)/Heidelberg und Berlin (Kehrer Verlag) 2015. 256 Seiten, CHF 52.00

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs findet sich hier.

Zur Ausstellung erscheint – in deutscher und englischer Fassung – ein umfangreicher, reich illustrierter Katalog mit aktuellen Texten von Ben Vautier, Margret Schavemaker, Andres Pardey, Roland Wetzel und Alice Wilke, sowie von historischen Beiträgen verschiedener Wegbegleiter Ben Vautiers. Andres Pardey für das Museum Tinguely (Hrsg.): Ben Vautier – Ist alles Kunst? Basel (Museum Tinguely)/Heidelberg und Berlin (Kehrer Verlag) 2015. 256 Seiten, CHF 52.00

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs findet sich hier.

Duft der Kunst im Museum Tinguely

10.02.15 08:47 Abgelegt in:Kunst und Kultur

36 Künstlerinnen und Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts und ein halbes Dutzend Kollegen aus der Zeit des Barock schufen das Material, das vom 11. Februar bis zum 17. Mai 2015 im Museum Tinguely in Basel unter dem Titel «Belle Haleine», den «Duft der Kunst» verbreitet. Es sei die erste Ausstellung einer geplanten Reihe über die menschlichen Sinne, erklärte Museumsdirektor Roland Wetzel in seiner Einführung. Und der Start ist, wie ein erster Rundgang zeigt, trotz der Schwierigkeit, olfaktorische Reize und visuelle Effekte zu Kunstwerken zu vereinen, fulminant gelungen. Dies ist wohl in erster Linie dem Mut der Kuratorin Annja Müller-Alsbach zu verdanken, die Schau nicht künstlich einem Oberthema unterzuordnen, sondern die Kunstwerke lediglich  lose zu gruppieren. So gibt es eine Werkgruppe, die dem menschlichen Körper und seinen Ausdünstungen gewidmet ist, eine andere befasst sich mit der Kommerzialisierung der Düfte und eine dritte mit den Gerüchen der Natur. Die Fülle der Variationen ist überwältigend überraschend. Sie beginnt mit Duftbildern aus dem Barock, demonstriert an Beispielen – Duchamps Glasphiole mit «Air de Paris» oder Jean Tinguelys mit Abgas- und Maiglöckchenduft gefüllter Ballon, den er 1959 auf der ersten Pariser Biennale zum Getöse seiner «Méta-Matic Nr. 17» platzen liess – die lange Tradition olfaktorischer Kreativität. Wie man mit Düften manipulatorisch wirkt, zeigt etwa die gemeinsam von Carsten Höller und François Roche erfundene «Hypothèse de grue» – ein Spiel mit dem Wortfeld zwischen Kran und Schnepfe (Dirne): Eine Nebelmaschine stösst den Sexuallockstoff Pheromon aus und dazu weitere nicht deklarierte Neurostimulanzien und macht die ahnungslosen Betrachtenden zu Versuchskaninchen. Wie sich im Bereich der Gerüche Kunst und Wissenschaft, Inspiration und Rationalität verbinden, ist sehr eindrücklich in der Arbeit «The Fear of Smell – the Smell of Fear» der norwegischen Künstlerin Sessel Tolaas zu sehen. Die Arbeit basiert auf einer wissenschaftlichen Studie, welche die Ausdünstungen von Phobikern erforschte. Die Duftmoleküle wurden analysiert und anschliessend synthetisiert und mikroinkapsuliert, sodass die Künstlerin damit die Wände imprägnieren konnte, und die Betrachtenden nun da und dort eine Nase voll nehmen können.

lose zu gruppieren. So gibt es eine Werkgruppe, die dem menschlichen Körper und seinen Ausdünstungen gewidmet ist, eine andere befasst sich mit der Kommerzialisierung der Düfte und eine dritte mit den Gerüchen der Natur. Die Fülle der Variationen ist überwältigend überraschend. Sie beginnt mit Duftbildern aus dem Barock, demonstriert an Beispielen – Duchamps Glasphiole mit «Air de Paris» oder Jean Tinguelys mit Abgas- und Maiglöckchenduft gefüllter Ballon, den er 1959 auf der ersten Pariser Biennale zum Getöse seiner «Méta-Matic Nr. 17» platzen liess – die lange Tradition olfaktorischer Kreativität. Wie man mit Düften manipulatorisch wirkt, zeigt etwa die gemeinsam von Carsten Höller und François Roche erfundene «Hypothèse de grue» – ein Spiel mit dem Wortfeld zwischen Kran und Schnepfe (Dirne): Eine Nebelmaschine stösst den Sexuallockstoff Pheromon aus und dazu weitere nicht deklarierte Neurostimulanzien und macht die ahnungslosen Betrachtenden zu Versuchskaninchen. Wie sich im Bereich der Gerüche Kunst und Wissenschaft, Inspiration und Rationalität verbinden, ist sehr eindrücklich in der Arbeit «The Fear of Smell – the Smell of Fear» der norwegischen Künstlerin Sessel Tolaas zu sehen. Die Arbeit basiert auf einer wissenschaftlichen Studie, welche die Ausdünstungen von Phobikern erforschte. Die Duftmoleküle wurden analysiert und anschliessend synthetisiert und mikroinkapsuliert, sodass die Künstlerin damit die Wände imprägnieren konnte, und die Betrachtenden nun da und dort eine Nase voll nehmen können.

Zur Ausstellung erschien an Stelle eines Katalogs eine 24-seitige Broschüre. Die Beiträge zu einem am 17. und 18. April geplanten Symposium werden später in einer separaten Publikation erscheinen.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung ist hier zu finden.

Zur Ausstellung erschien an Stelle eines Katalogs eine 24-seitige Broschüre. Die Beiträge zu einem am 17. und 18. April geplanten Symposium werden später in einer separaten Publikation erscheinen.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung ist hier zu finden.

Zehn Künstler und Tinguelys Geist

22.10.13 17:54 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Als Jean Tinguely 1955 seine erste Zeichenmaschine baute, war er 30 Jahre alt. Die elf Künstlerinnen und Künstler, die 2009 auf eine Ausschreibung der Amsterdamer «Métamatic Research Initiative» (MRI) antworteten, sich aus heutiger Sicht mit Jean Tinguelys «Méta-Matics» zu beschäftigen, sind um einiges älter als der junge Basler damals und auch um einiges erfahrener. Die Beiträge, die Maria Abramović, Ranjit Bhatnagar, John Bock, Olaf Breuning, Thomas Hirschhorn, Aleksandra Hirszfeld, Jon Kessler, das Künstlerpaar Aparna Rao und Søren Pors, João Simões sowie Brigitte Zieger vom 23. Oktober 2013 bis 26. Januar 2014 im Museum Tinguely in Basel unter dem Titel «METAMATIC Reloaded» (Kuratoren Andres Pardey und Siebe Tettero) zeigen, nehmen in unterschiedlicher Weise Bezug auf den Ansatz Tinguelys, Maschinen unter tätiger Mithilfe des Publikums Kunst produzieren zu lassen. Vier – allen voran die Performance-Meisterin Abramović, aber auch Ranjit Bhatnagar,  Jon Kessler sowie Aleksandra Hirszfeld – setzen auf die aktive Mitwirkung der Ausstellungsbesucher. Aber auch die Arbeiten der andern zielen darauf, die Betrachtenden einzubeziehen – sei es, dass sie das Geschehen beeinflussen, sei es, dass sie durch ihre Anwesenheit eine Installation erst vollständig machen, wie in Thomas Hirschhorns begehbarem «Diachronic-Pool». Andere spielen mit Zufälligkeiten und lassen aus raffinierten technischen Installationen Neues, Unerwartetes entstehen. Ein erster Durchgang durch die Schau ergibt den Eindruck grosser Diversität. Angesichts der heute jederzeit verfügbaren technischen Mittel ist das allerdings nicht überraschend. Es ist müssig zu behaupten, Tinguely und die andern Teilnehmenden der sagenhaften Präsentation «Le Mouvement» in der Galerie Denise René von 1955 seien die «echteren» Innovatoren gewesen. Denn damals war es bedeutend einfacher, das Publikum zu überraschen als heute, wo scheinbar alles möglich und alles schon dagewesen ist. Am meisten verblüfft hat uns Brigitte Zieglers «Shooting Wallpaper», eine biedermeierliche Tapeten-Projektion, die plötzlich lebendig wird. Mehr darüber und über alle andern Werke in einer ausführlichen Besprechung der Ausstellung und des Katalogs hier.

Jon Kessler sowie Aleksandra Hirszfeld – setzen auf die aktive Mitwirkung der Ausstellungsbesucher. Aber auch die Arbeiten der andern zielen darauf, die Betrachtenden einzubeziehen – sei es, dass sie das Geschehen beeinflussen, sei es, dass sie durch ihre Anwesenheit eine Installation erst vollständig machen, wie in Thomas Hirschhorns begehbarem «Diachronic-Pool». Andere spielen mit Zufälligkeiten und lassen aus raffinierten technischen Installationen Neues, Unerwartetes entstehen. Ein erster Durchgang durch die Schau ergibt den Eindruck grosser Diversität. Angesichts der heute jederzeit verfügbaren technischen Mittel ist das allerdings nicht überraschend. Es ist müssig zu behaupten, Tinguely und die andern Teilnehmenden der sagenhaften Präsentation «Le Mouvement» in der Galerie Denise René von 1955 seien die «echteren» Innovatoren gewesen. Denn damals war es bedeutend einfacher, das Publikum zu überraschen als heute, wo scheinbar alles möglich und alles schon dagewesen ist. Am meisten verblüfft hat uns Brigitte Zieglers «Shooting Wallpaper», eine biedermeierliche Tapeten-Projektion, die plötzlich lebendig wird. Mehr darüber und über alle andern Werke in einer ausführlichen Besprechung der Ausstellung und des Katalogs hier.

Katalog: Andres Pardey (Hrsg.). Métamatic Reloaded. (Beiträge von Michael Herer, Gianni Jetzer, Jitisdh Kallatr, Brian Kerstetter, Pamela M. Lee, Andres Pardey, Bénédicte Ramade, Julia Robinson, Andreas Schlaegel, Siebe Tettero, Ben Valentine, Roland Wetzel). Heidelberg 2013 (Kehrer Verlag), 240 Seiten, Deutsch-englische Ausgabe, CHF 42.00 im Museumsshop.

Illustration: Aleksandra Hirszfeld «Information Absorber» (Detail). © Aleksandra Hirszfeld, Foto Agata Kawecka

Katalog: Andres Pardey (Hrsg.). Métamatic Reloaded. (Beiträge von Michael Herer, Gianni Jetzer, Jitisdh Kallatr, Brian Kerstetter, Pamela M. Lee, Andres Pardey, Bénédicte Ramade, Julia Robinson, Andreas Schlaegel, Siebe Tettero, Ben Valentine, Roland Wetzel). Heidelberg 2013 (Kehrer Verlag), 240 Seiten, Deutsch-englische Ausgabe, CHF 42.00 im Museumsshop.

Illustration: Aleksandra Hirszfeld «Information Absorber» (Detail). © Aleksandra Hirszfeld, Foto Agata Kawecka

Tinguely@Tinguely: Ein schöner Moment

06.11.12 09:39 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Andres Pardey (Hg.): Museum Tinguely Basel. Die Sammlung. Basel/Heidelberg 2012 (Museum Tinguely/Verlag Kehrer) 552 Seiten CHF 58.00 (Deutsche Ausgabe). Im Januar 2013 folgen eine englische und eine französische Ausgabe.